如何在节气交替中调养身心

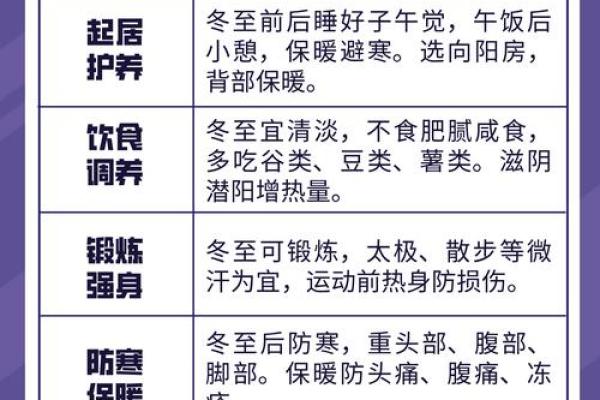

在中国传统文化中,节气的交替不仅仅是自然变化的表现,它还深深影响着人们的生活方式与健康养生。节气的变换从农耕社会到现代生活,历经几千年的传承,逐渐形成了一套与四季变化、天文运行密切相关的养生理念。根据古人对天象和自然规律的认识,节气变化时调整身体和心理状态,是智慧的体现。

节气与农耕文化的起源

节气起源于中国古代的农耕文化,是根据太阳在黄道上的位置变化来划分的。自黄帝时代起,二十四节气便成为农业生产活动的重要依据。在古代,农民根据节气的变化决定播种、收割和耕作的时间。例如,春耕始于立春,秋收则以秋分和寒露为标志。节气的变换对农事活动的影响深远,也促使了与之相关的饮食、起居等养生习惯的逐步形成。

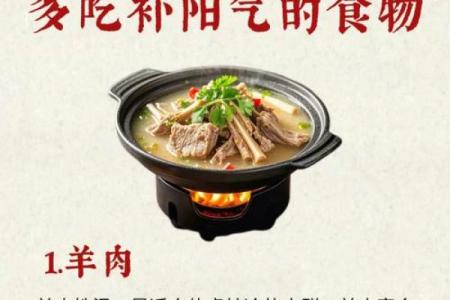

节气交替不仅仅是气候变化的信号,它还代表了人体与自然界互动的时机。中医理论认为,人体与大自然的气候变化息息相关,寒冷或炎热的天气会对人体的阴阳平衡造成影响。因此,节气交替时,及时调整生活习惯和饮食,有助于增强免疫力,维持健康。

传统习俗中的节气养生

古代的节气习俗中,饮食和活动起着至关重要的作用。以“春捂秋冻”为例,古人认为春天要多穿衣服,保持身体的温暖,这样可以避免春寒侵袭引发感冒。而在秋冬之际,适度地让身体经历寒冷刺激,可以增强抵抗力。这种习惯至今仍被许多地方的老人所传承。

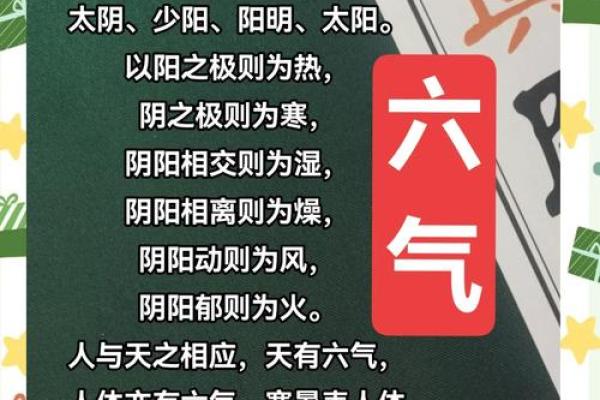

另一个例子是“冬至食补”,在冬至这一节气,人们会根据“吃补”传统,食用羊肉、桂圆等具有温补作用的食物,来抵御寒冷并增强体力。通过饮食的调节,帮助身体适应寒冷的冬季,提升免疫力。此外,活动方面,节气交替时节,进行适当的户外运动,如冬季的滑雪、秋季的登高,都有助于加强体力,提升心理的适应性。

王羲之的节气养生

王羲之是东晋时期的书法大家,同时也是养生文化的积极践行者。他非常注重节气的变化与自身健康的调节。王羲之的生活中,有不少与节气养生相关的记载。尤其在寒冷的冬季,他会根据季节变化调整饮食,冬天常食用温性食物,如羊肉汤等;而夏天则偏爱清淡、解暑的饮品。通过这种养生方式,王羲之维持了较为健康的体魄,即使在晚年依然保持较强的活力。

孙思邈的节气养生

唐代著名医学家孙思邈,在《千金方》中提到,节气交替时需要特别关注养生。尤其在冬季,孙思邈提到要注重“藏精养神”,在寒冷的天气里,人们应该减少过多的体力消耗,适时进补温补食物,保持身体的阳气。此外,孙思邈也强调了秋冬时节,调节心情,避免过度焦虑与疲劳的重要性,这种心态的调整,也能帮助身体更好地应对季节变化。

时尚都市中的节气养生

在现代社会,尽管生活节奏加快,科技发展迅猛,但许多传统的节气养生方法仍然在城市生活中有所传承。例如,随着对健康的关注,许多现代人依然保持着“春捂秋冻”的习惯,尤其是在气候变化明显的季节,适当的穿衣和食疗方式得到越来越多的认可。随着养生文化的兴起,很多餐厅和健康食品商店也会根据节气推出相应的食谱,如冬季的滋补汤品,春季的养肝食物等,帮助人们调养身心,提升体质。

在这些现代实践中,虽然人们的生活方式发生了巨大变化,但对节气养生的重视却没有改变,反而通过更多的科技手段、营养学和心理学的结合,使得传统智慧在现代生活中焕发出新的活力。

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气