立夏节气与农业生产:农民如何迎接这一季节的到来

随着立夏的到来,夏季的气息逐渐浓厚,农民们开始迎接这一季节的到来。立夏是二十四节气中的第七个节气,标志着炎热夏季的开始。在农业生产中,立夏的到来对农民的生产活动具有重要意义,不仅关系到农作物的生长,也影响着民众的生活习惯和传统活动。

立夏的起源

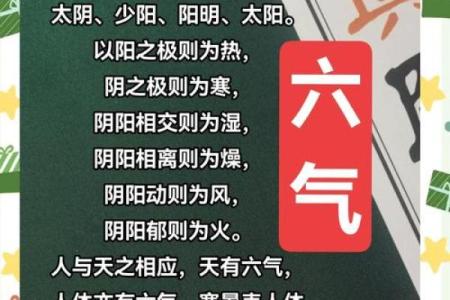

立夏作为一个重要的节气,既有农耕的历史背景,也与天文变化密切相关。从农耕的角度来看,立夏是春季播种的结束和夏季生长的开始。古代农民通过观察太阳的运行,发现立夏时太阳的位置刚好处于黄道的15°,因此立夏被视为春天的结束,夏天的起点。此时气温升高,降水增多,农作物进入了生长旺季。

天文上,立夏标志着太阳达到黄经45度,意味着白昼时间开始变长,夜晚时间逐渐缩短。对于农业来说,立夏是播种与施肥的重要时节。此时,农民会根据气候变化和田间情况,开始进行各种管理工作,如浇水、施肥和防治病虫害等,确保作物能够在接下来的季节里健康成长。

传统习俗与饮食活动

立夏不仅仅是农业生产的关键时刻,也是民间传统活动频繁的时期。在中国,立夏期间,许多地方会举行“吃立夏饭”的习俗。立夏饭通常以时令蔬菜为主,象征着新一季的丰收。传统的立夏食品包括豆腐、鸡蛋、蔬菜以及一些地方特色的小吃,这些食物不仅具有食补功能,还寄托着人们对美好生活的期许。

此外,立夏节气期间,许多地区还有“秧歌”、“舞龙”等民间活动,用以祈求丰收和安康。这些活动通常伴随着丰收的愿景,传递着人们对农业生产的重视与期待。农民们通过这些习俗表达对土地和自然的敬畏,同时也增强了社区的凝聚力。

唐朝农业生产与立夏

在唐代,农业生产已经进入较为成熟的阶段,立夏作为节气的意义被广泛认可。当时,唐朝的农民会根据立夏时节的气候特点进行作物的管理。唐代的农业典籍《元和郡县志》明确指出,在立夏前后,农民要特别注意田间水利的管理,确保作物能够获得足够的水分。同时,唐代还规定了立夏的祈丰收活动,民间会举行祭祀活动,感谢自然和天神的恩赐。

明清时期的立夏活动

明清时期,立夏节气的意义更加深入人心。特别是在江南地区,农民会在立夏时节进行大规模的田间劳作,同时还会举行“立夏祭”。这一活动不仅仅是为了祈求丰收,还含有祝愿家人身体健康、五谷丰登的寓意。在这一时期,许多文人也在立夏时节写下了关于农业生产与自然变化的诗文,展示了人们对立夏节气的重视。

农业技术与立夏生产

进入现代社会,立夏节气依旧对农业生产有着深远影响。虽然现代农业生产已不像古代那样完全依赖自然气候的变化,但农民们依然依据立夏时节的气候条件,调整播种和管理策略。在现代农业中,立夏成为了调整作物种植方式、优化水资源利用的关键时刻。许多地方的农业合作社和科技公司,会根据立夏前后的天气情况,发布气象预报,帮助农民提前做好准备,采取更加科学的种植方法。

此外,现代的农民也会继续传承传统的节庆活动,如立夏的餐桌上仍然少不了传统的食物,许多人依然保持着吃“立夏饭”的习惯。在这种传统与现代技术结合的背景下,立夏不仅是一个季节的变化,更是连接古今农业文化的重要桥梁。

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气