土家族过年:土家族春节的风俗与独特习惯

春节是中国最为重要的传统节日之一,各个民族都有其独特的庆祝方式。土家族作为中国的少数民族之一,其春节的风俗更具地方特色,反映了农耕文明与天文知识的紧密结合。通过分析土家族春节的历史背景、传统习俗及现代传承,我们能够更好地理解这一民族的文化魅力。

起源与历史背景

土家族位于长江上游的山地,历史悠久,深受农耕文化影响。春节作为农历新年的重要节日,起源于古代中国的农耕文化,是祈求丰收与平安的一种重要仪式。土家族的春节习俗可以追溯到古代的农业祭祀活动,特别是与天文、季节变化息息相关。根据土家族的传统,春节的来临象征着新一年的农业周期的开始,祭祖与祭天活动常常与农耕的周期密切联系。

土家族的天文知识与自然环境密切相关,他们根据太阳、月亮等天体的变化来调整农业生产,节令的转变也意味着新的农耕季节的到来。因此,土家族春节的庆祝活动往往与农田祭祀、除旧迎新等紧密联系,传达出对自然的敬畏与依赖。

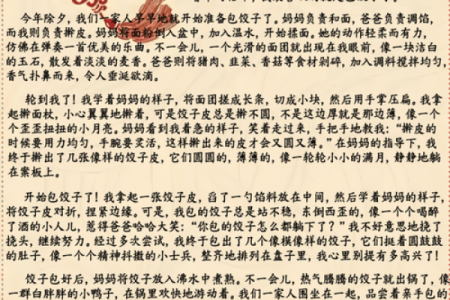

传统习俗:饮食与活动

土家族的春节习俗丰富多彩,其中饮食与活动尤为独特。春节期间,土家族的家庭成员往往会回到家乡与亲人团聚,家家户户都忙着准备丰盛的年饭。土家族的年菜主要以米粉、糯米为主,米粉常常做成“糯米糕”,代表着丰收与团圆。此外,还有“年糕”和“猪脚汤”等传统美食,这些食品不仅富有象征意义,还能够体现土家族在传统农业社会中对丰收的渴望。

春节期间的活动也是土家族文化的重要组成部分。舞龙舞狮、打鼓、唱歌跳舞等民俗活动是每年春节的常见景象。特别是“抢花炮”这一传统活动,土家族的年轻人会在春节时举行,象征着驱邪祈安。此外,土家族的春节还会举行丰富的祭祖活动,表达对先人的崇敬与怀念。

春祭与农耕的关系

在明清时期,土家族的春祭活动非常盛大。这一活动不仅是对祖先的祭祀,也是对天神的敬奉,目的是祈求来年的丰收和安宁。通过研究明代的《土家风俗记》,我们可以发现,土家族的春节春祭活动不仅限于家庭祭祀,还包括对整个社区的祭祀仪式。祭品往往包括新鲜的五谷和牲畜,象征着丰收与好运。这些祭祀活动与农耕生活紧密相连,体现了土家族对于农业生产的依赖与尊重。

春节与社会团结

在民间流传的许多土家族春节故事中,我们可以看到春节不仅是家庭团聚的时刻,也是促进社会团结的时刻。比如,许多土家族的春节习俗中,亲戚邻里之间会互赠礼物、共赏节日表演,这种互动不仅加强了家庭成员之间的亲密关系,也促进了社区的凝聚力。特别是在春节期间,土家族的“闹新春”活动成为了社区文化的一部分,每个人都能参与其中,体现了土家族人重视集体和睦与团结的精神。

现代传承与创新

在现代社会,土家族的春节习俗依然保持着浓厚的传统色彩,但随着时代的变迁,传统习俗也在逐渐与现代生活接轨。尤其是在土家族的年轻一代中,春节期间的活动和庆祝方式开始融入更多现代元素,如使用社交媒体进行节日祝福、举办线上线下结合的聚会等。尽管如此,传统的年饭、舞龙舞狮等活动依然保持着其独特的文化魅力,并成为现代土家族春节的重要组成部分。

通过对土家族春节的深入了解,我们可以看到这一民族在现代社会中如何保持和传承其传统文化的独特方式。土家族的春节不仅是对农耕文明和天文知识的致敬,也是对亲情、友情和社会和谐的强调。

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气