的文化传承:从古老习俗看节日的演变

节日的起源:农耕与天文的结合

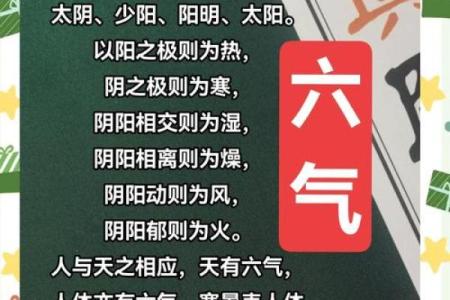

节日作为文化的一部分,历来承载着人们的历史记忆与社会认同。许多传统节日的起源都与古代的农耕文明和天文现象密切相关。农业社会的兴起使得人们开始重视与季节变换相关的天象变化,从而形成了一些与丰收、祭祀、自然现象相结合的节日。这些节日不仅是生活习惯的延续,也承载了人类与自然、天地的沟通。

在中国,农耕社会是节日的主要起源背景。例如春节的前身便是祭祀祖先、祭天祭地的仪式,最早可以追溯到商代和周代时期。春节的时间选择在农历新年初一,恰逢冬去春来之际,是农耕社会的重新开始,人们祈求新的一年五谷丰登,生活富裕。因此,春节中包含的许多传统习俗,如放鞭炮、贴春联、吃团圆饭,都是与驱邪避祟、庆祝丰收相关的活动。

另一个典型的节日起源是秋季的中秋节。中秋节的起源与农耕中的秋收时节密切相关。每年农历八月十五,恰逢农田丰收之时,人们通过赏月、吃月饼来表达对自然神明的敬畏与感恩之情。而中秋的月亮,也常被看作是象征着团圆与和谐。在天文学上,中秋的月亮最圆最明,人们认为这一天是家族团聚、分享丰收的最佳时机。

传统习俗:饮食与活动的传承

节日的传统习俗与日常生活息息相关,特别是饮食和活动,承载着深厚的文化意义。古人通过对食物的精心准备和节令的安排,不仅满足身体需求,更表达了对祖先和自然的敬意。

春节期间的传统食品——饺子和年糕,均有着浓厚的象征意义。饺子形状像元宝,象征着财富与吉祥;年糕则寓意着“年年高”,象征着人们的生活蒸蒸日上。这些食品的制作和食用,都是家庭成员聚集一起,传承亲情和文化的重要表现。除夕夜,团圆饭是每家每户的重要仪式,无论身处何地,家人都会尽量回到家中,共享天伦之乐。

类似的,端午节的习俗同样深刻地体现了饮食与活动的文化传承。端午节赛龙舟、吃粽子等活动不仅是一种纪念屈原的形式,更是通过这些习俗表达对水神、对健康长寿的祝愿。龙舟竞渡和粽子的制作,融合了天文与农耕的智慧,象征着驱逐邪气,保佑农田安稳。

节日与社会认同

随着社会的变迁和时代的进步,许多传统节日仍然保持着鲜明的文化特色,但也在与现代社会的发展相适应的过程中经历了变迁。在现代社会中,节日的庆祝形式和传承方式有了新的发展,越来越多的年轻人选择通过互联网平台、社交媒体等方式传递节日的祝福与团聚的情感。

例如,近年来春节期间,网络春晚、线上拜年、电子红包等新型庆祝方式的兴起,使得节日的传承不再局限于家庭聚会或传统场景。虽然这些新的形式改变了传统节日的部分面貌,但它们依然传递着节日的核心意义:团圆、祝福、感恩和祭祀。

除了线上庆祝,许多传统活动和习俗仍然深植在人们的日常生活中。比如,现代社会中家庭成员的团聚,依然是春节最重要的传统之一。人们无论工作多忙,都会尽量安排时间回家,与家人共享年夜饭,维系家庭纽带。

因此,尽管社会变迁带来了一些现代元素,传统节日中的许多核心内容依然被保留下来,并以新的方式不断被传承和发扬光大。

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气