冬至节气的养生饮食与文化习俗

冬至作为二十四节气之一,是传统文化中非常重要的节气,标志着冬季的到来。在古代,冬至不仅与天文现象密切相关,也与农业生产有着紧密的联系。自古以来,冬至被视为阴阳转化、寒冷加剧的时刻,古人通过饮食、活动等方式调节身体,预防寒冷带来的不适,养生的智慧也在这一节气中得到了充分体现。

冬至的起源与天文背景

冬至节气的来临,源于太阳运行轨迹的变化。冬至是北半球白昼最短、夜晚最长的一天,太阳直射地球的纬度最低。这个时刻被称为“阳生”,象征着阳气的复苏和新一轮生长的开始。在古代,农耕文化的兴盛与这一天的天文现象紧密相关,冬至不仅是季节的标志,也是农业周期中重要的转折点。

从天文角度来看,冬至的到来意味着寒冷的顶点,紧接着白昼逐渐变长,气温逐步回升,给春耕播种提供了良好的条件。农民根据这一自然现象调整耕作时间,为来年的丰收打下基础。因此,冬至不仅是一个天文事件,也深深植根于农耕文明的生活中,反映了人类对自然变化的认知与顺应。

传统习俗:冬至饮食与活动

冬至的饮食习俗在各地有着丰富的表现,最具代表性的便是吃饺子和汤圆。饺子,尤其在北方地区,成为冬至节气的传统美食。传说中,饺子的形状像耳朵,可以驱除寒邪,保健耳部健康。寒冷的冬季,吃上一碗热腾腾的饺子,既能暖身,又寓意着驱寒避邪。此外,饺子中的肉馅还代表着冬至的丰收,象征着丰盈和富足。

而在南方地区,冬至吃汤圆的习惯则广为流传。汤圆的圆形象征团圆、和睦,是家人团聚的象征。冬至夜晚,家家户户煮汤圆,分享美食,享受天伦之乐。在冬至这一天,许多人还会举行祭祖活动,表达对先人的敬意,同时也是对未来一年生活的祈愿。

唐代的冬至祭

唐代的冬至祭典是历史上最为盛大的节庆之一。唐代政府会组织隆重的冬至祭天活动,皇帝亲自主持,祭天祈福,民间也会举行祭祖、吃饺子、聚会等庆祝活动。唐代的诗人杜甫在《冬至日》一诗中写道:“百草一齐黄,风起夜已凉”,体现了冬至带来的寒冷与农田的变化。此外,唐代的冬至节气也与天文密切相关,祭祀活动不仅是一种文化传统,更与农业的生产周期和天文现象紧密相连。

宋代的冬至进补

宋代时期,冬至不仅是节令交替的时刻,也成为了民间进补的时机。根据《宋史》记载,冬至过后,寒气袭来,民众会通过进补食疗来增强身体抵抗力。在这一节气,传统的药膳如人参炖鸡、羊肉汤等被视为滋补佳品,旨在通过温补阳气,帮助身体抵抗寒冷。冬至进补的习惯至今仍在一些地方流行,尤其是在寒冷的北方地区,冬至作为补养身体的最佳时机,深受人们的重视。

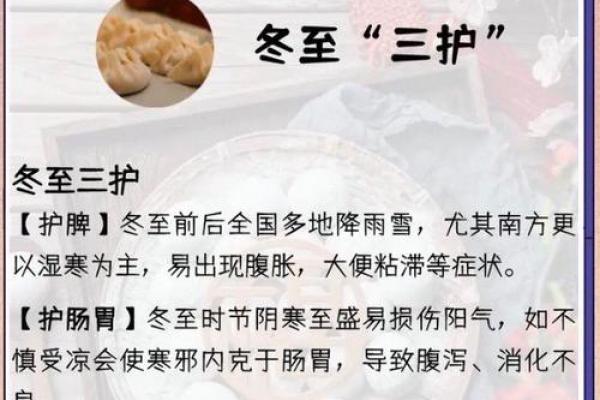

冬至节气的养生文化

现代社会,冬至节气依旧是重要的养生节点。在生活节奏日益加快的今天,冬至的养生饮食依然在许多家庭中得到延续。除了传统的饺子、汤圆,人们还注重通过合理的膳食调理,补充冬季所需的营养。例如,在一些城市,冬至期间会流行食用具有滋补效果的食物,如红枣、桂圆、枸杞等,帮助提高免疫力。此外,冬至的养生还注重运动调节,很多人选择在冬至过后进行冬季运动,如滑雪、健步走等,借此增强体质,避免冬季带来的寒冷对身体的侵袭。

冬至不仅仅是一个节气的交替点,它承载了丰富的文化内涵,体现了人类与自然的和谐共生。在现代社会,我们仍然可以通过传承冬至的饮食习惯与养生文化,保持身体的健康与活力。

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气