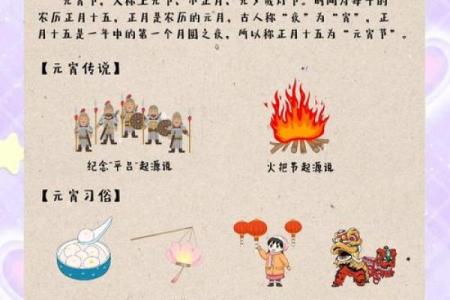

元宵节的民间艺术与团圆文化

元宵节是中国传统节日之一,已有几千年的历史,它不仅代表着农耕文化的庆祝,也是天文观测与宇宙精神的象征。人们在这一天,经过一年的辛勤劳作,借着元宵节来团圆庆祝,寓意着来年的丰收与幸福。而民间艺术与团圆文化,作为元宵节的重要组成部分,也深刻影响了这一节日的内涵与庆祝方式。

元宵节的起源:农耕与天文

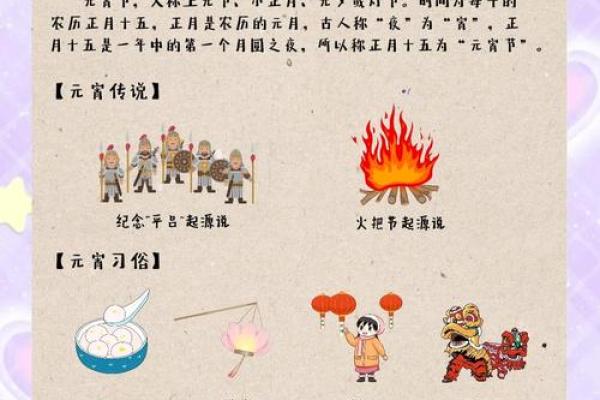

元宵节的起源,可以追溯到中国古代的农耕文化和天文观测。作为农历新年的最后一个节日,元宵节是在农历正月十五这一天庆祝,象征着春节的圆满结束,同时也是人们对新一年希望的寄托。从农耕文化的角度来看,这一天代表着春耕的开始,人们希望通过祭祀和庆祝,祈求丰收和平安。而从天文角度来说,正月十五是“上元节”,是天文学中的重要节点。这一天,月亮圆满,象征着天人合一,人们通过赏月、燃灯等活动,表达对自然和宇宙的崇敬。

传统习俗:饮食与活动的文化表现

在元宵节,最具代表性的传统习俗便是“吃元宵”和“赏花灯”。“吃元宵”是元宵节最为重要的习惯之一,元宵的制作与享用,体现了人们对团圆的向往。元宵,通常是用糯米粉做成的圆形小点心,寓意着团团圆圆。无论是甜的、咸的,还是用不同馅料制作的元宵,都包含着对家庭和谐、社会稳定的美好期望。

而“赏花灯”则是另一项不可或缺的传统习俗。花灯的制作精巧,多种多样,包括动物、人物、神话故事等,各具特色,形态各异。人们不仅在灯会中欣赏这些美丽的灯饰,还常常参与猜灯谜等互动活动,增添了节日的趣味性和互动性。灯会和灯谜是民间艺术的表现,巧妙地将灯光与智慧结合起来,成为元宵节的亮点之一。

历史案例:西汉的“元宵观灯”和唐代的“灯火盛宴”

西汉时期,元宵节已经开始有了正式的庆祝活动。汉武帝时期,朝廷开始在正月十五举行盛大的“元宵观灯”仪式。宫廷内外,张灯结彩,灯火辉煌,民众也在夜间聚集,共同庆祝这一节日。这个活动不仅是对春天的祈愿,更是对社会秩序的表达,象征着国家的安定与繁荣。根据史料记载,元宵节的灯会逐渐由宫廷活动传入民间,成为广泛流传的习俗。

到了唐代,元宵节的庆祝活动达到了一个巅峰。唐玄宗时期,灯火绚烂的元宵节庆典已经形成规模,成为盛大节庆的一部分。唐代的灯会不仅有庙会的表演、民间歌舞,还融入了许多民间艺术,如杂技、戏剧等。这个时期,灯会已经成为了民间和宫廷交融的文化符号,体现了中国古代文化的繁荣与多元。

元宵节文化的当代复兴

在现代,元宵节依然是中国人重要的节日之一,传统习俗与民间艺术得到了广泛传承和创新。随着城市化的发展,元宵节的庆祝方式发生了变化,但团圆与民间艺术的内涵依旧未变。比如,近年来,各地的灯会变得更加现代化和科技化,利用激光、投影等高科技手段,营造出更加震撼的视觉效果。同时,一些城市还将传统的灯谜、舞龙舞狮等活动与现代文化相结合,举办各种形式的文化展览与庆祝活动,吸引了大量游客和市民参与。

此外,随着全球化的推进,元宵节也逐渐走出国门,成为了世界各地华人社区的传统节日。无论是美国、加拿大,还是澳大利亚,都会有华人聚集举行盛大的元宵节庆祝活动,弘扬传统文化,传递团圆与幸福的精神。这种文化的传承和扩展,不仅仅是节日庆祝的活动,更是对中华民族团结与文化认同的体现。

起名大全

最近更新

- 2025年05月18日装修避凶了没? 装潢房子黄道吉日查询

- 颜姓宁静致远的男宝宝名字,这样取寓意深远

- 2025年农历三月三十开业选的是良辰吉时吗? 今天开张合不合适?

- 2025年农历四月初七动土能算好日子吗 今日动土建房能算好日子吗

- 2025年农历四月初七动土合适吗? 建筑房屋行不行?

- 瑶字五行属什么?女孩用瑶字取名的文化内涵

- 端午节:从古老农耕到现代竞技的传承

- 2025年农历四月廿六订婚可不可以? 订婚行不行?

- 2025年04月27日是否符合开业吉日? 今天店铺开张是好日子吗?

- 2025年农历三月廿四安门符不符合黄道吉日 今天装大门怎么样?

- 2025年04月21日这日子安门算黄道吉日不? 今日装大门能算好日子吗

- 2025年05月23日算不算订婚好日子? 提亲算不算好日子?

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气