端午节:从古老农耕到现代竞技的传承

端午节是中国传统文化中的重要节日,源远流长,承载着丰富的历史与文化内涵。从古老的农耕文明到现代的竞技精神,端午节的传承历经了千百年,焕发出新的生机和活力。它不仅是纪念屈原的节日,更是农耕文化、天文观测以及人们生活习惯的体现。

起源与农耕文化的关系

端午节的起源与中国古代的农耕文化密切相关。每年农历五月初五,正是夏季的时节,农作物的生长进入了一个关键时期。古代农民会举行一系列祭祀活动,以祈求丰收与安康。端午节的活动,如赛龙舟、吃粽子等,最初是为了驱除疫病和邪气,保卫农田的丰收。

在古代中国,五月被认为是天文上的一个特殊时刻。这一时期太阳最为强烈,农田的气候条件也会发生变化。因此,古人对天象的观察十分重视,认为五月五日是邪气最盛的日子,需要通过一系列的仪式来驱赶灾难。赛龙舟和悬挂艾草、菖蒲等植物的做法,正是为了驱除邪气,保佑家庭和农田安康。

端午节的传统习俗

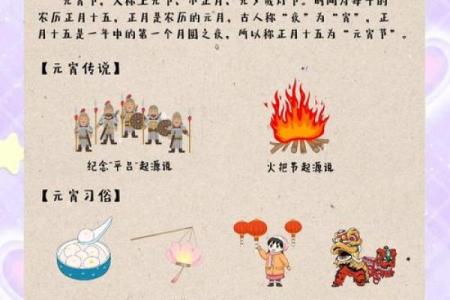

端午节的传统习俗丰富多样,深刻体现了古代农耕文化的影像。最为人们熟知的习俗便是吃粽子。粽子作为端午节的代表性食物,其形式多样、馅料丰富。历史记载中,粽子的制作最早与祭祀屈原有关。屈原投江自尽后,民间百姓为了防止水中的鱼虾伤害他的遗体,纷纷投下了包裹糯米的粽子,以安抚水中的生物,传递他们对屈原的敬意。

此外,赛龙舟也是端午节的重要活动之一。龙舟赛起源于古代对水神的崇拜。龙舟象征着龙的力量,人们希望通过竞速活动祈求丰收与安康。比赛的形式逐渐演变为一种竞技运动,成为现代端午节不可或缺的一部分。

屈原与端午节的关系

屈原是端午节最著名的历史人物之一。作为战国时期楚国的著名政治家和诗人,他的忠诚与智慧为后人所敬仰。在屈原投江自尽之后,百姓们纷纷划船捞救,但未能成功。为此,人们开始用龙舟赛来纪念屈原,用粽子祭奠他的英灵。

屈原的故事不仅是端午节的起源之一,也成为了节日精神的象征——忠诚、正直和勇敢。通过每年的龙舟赛,屈原的精神被一代代传承下来,成为端午节不可忽视的文化符号。

古代农耕与天文观察

另一个与端午节密切相关的历史案例是古代农耕与天文观察的结合。农历五月初五恰逢太阳在黄道的一个特殊位置,这时天气炎热,雨水较多,气候对农田的影响非常显著。古代农民利用这一天进行祭天活动,以祈求一年四季的风调雨顺和五谷丰登。

在古代中国,天文历法是农耕社会的重要组成部分,人们依赖天象来指导农业生产。端午节的设立,既体现了人们对天象的尊重,也体现了古代农耕文明中人与自然和谐共生的智慧。

龙舟赛与文化的延续

进入现代,端午节的传承形式发生了改变,但传统的精髓依然未曾丧失。龙舟赛作为端午节的重要活动,不仅在中国广泛举行,也逐渐成为全球范围内的竞技项目。每年,世界各地都会举办龙舟赛事,吸引着无数观众和参赛者,形成了独特的文化现象。

现代龙舟赛不仅是对屈原精神的纪念,更是对传统文化的传承。通过赛龙舟,人们不仅回顾历史,还能够体验到团结、协作和拼搏精神的深刻内涵。在今天的龙舟赛中,技术和团队合作成为了获胜的关键,展现了传统节日与现代竞技文化的结合。

端午节的历史渊源和传统习俗,至今仍然影响着人们的生活方式。无论是粽子的味道,还是龙舟赛的激烈,都代表着一种历史与文化的传承。

起名大全

最近更新

- 蒙古族传统节日中的天文元素与农耕活动

- 2025年农历三月三十开业日子合黄道没? 今日开业适合吗?

- 2025年05月04日动土适合吗? 动土修造有没有问题?

- 十月秋风起,如何合理调节作息与饮食习惯

- 2025年农历四月初七动土合不合适? 动土行吗?

- 洲字五行属什么?男孩用洲字取名的优势

- 2025年05月11日这日子领证算黄道吉日不? 领证结婚是否是好日子?

- 2025年05月18日装修避凶了没? 装潢房子黄道吉日查询

- 颜姓宁静致远的男宝宝名字,这样取寓意深远

- 2025年农历三月三十开业选的是良辰吉时吗? 今天开张合不合适?

- 2025年农历四月初七动土能算好日子吗 今日动土建房能算好日子吗

- 2025年农历四月初七动土合适吗? 建筑房屋行不行?

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气