十月秋风起,如何合理调节作息与饮食习惯

秋风起,气温逐渐转凉,昼夜温差增大。随着季节的更替,人们的作息和饮食习惯也需要做出适应性调整。合理调节作息和饮食习惯不仅有助于提高身体的抵抗力,还能保持良好的精神状态。那么,如何在这个时节调整自己的生活方式呢?我们从历史的角度出发,结合一些传统习俗和现代传承,来一探究竟。

农耕起源与季节调整

在中国传统文化中,四季的变化和农耕活动密切相关。秋季是农忙过后,迎接丰收的季节。根据《黄帝内经》中的“春夏养阳,秋冬养阴”理论,秋天是万物收敛的时节。天高气爽,气候干燥,人们的作息和饮食要顺应自然界的变化。古代农耕社会的人们,根据节气的变化,调整作息和饮食,来适应秋季的干燥和寒冷。

例如,《周礼》一书中提到,在秋天时节,王朝的工作也会有所调整,重视休养生息。古人注重秋冬季节的养生,认为此时是防止阴气入侵、保持身体强健的关键时刻。因此,秋季的饮食以滋阴润燥为主,适当增加富含维生素A和C的食物,如萝卜、梨、柿子等。作息方面,应早睡早起,避免熬夜,以保证身体在白天能够充分吸收阳光的能量,增强免疫力。

传统习俗中的饮食与活动

在传统的秋季习俗中,食物的选择和人们的活动方式也体现了调节作息和饮食的智慧。古人有“秋食五谷,温补气血”之说,秋天的饮食以滋补和调养为主。此时,食材的选择注重温补作用,如桂圆、枸杞、红枣等食品,这些都能起到养血安神的作用,帮助身体应对寒冷天气。

秋天也是适宜开展户外活动的季节。古人认为秋季天高气爽,适合进行秋游、登山等活动。此时,人们不再像夏季那样进行剧烈的劳作,而是采取适度的运动来增强体质,并且借助自然界的风景,调节心情,舒缓压力。现代人依然可以通过散步、跑步等温和的运动方式,来增强体力,提升心肺功能,同时缓解季节变化带来的疲劳感。

现代传承与生活方式调整

进入现代社会,尽管我们不再依赖农耕生产来调整作息和饮食,但季节性变化依然深刻影响着我们的生活方式。现代生活节奏加快,很多人面临工作和学习压力,常常忽视了作息和饮食的规律性。尤其是在秋季,气候变化导致身体容易出现干燥、免疫力下降等问题,因此,我们仍然需要在作息和饮食上做出相应的调整。

从现代的角度来看,秋季调节作息的关键是保持充足的睡眠。随着天色早晚变冷,人们应该在夜间尽量避免过度熬夜,保证7-8小时的高质量睡眠,给身体和大脑足够的休息时间。饮食方面,可以增加一些季节性蔬菜水果,如南瓜、胡萝卜、葡萄等,帮助身体补充丰富的营养成分,同时也能增强肌肤的保湿能力。现代医学也强调适量的蛋白质摄入,如鸡肉、鱼类等,以增强体力和免疫力。

在秋季,尤其要注意防止干燥引起的喉咙不适,适当多喝水,保持体内水分平衡,同时避免过度食用辛辣和油腻的食物,以免加重内火和湿气。此外,秋天是最适宜进行健步走、瑜伽等轻运动的季节,这些活动不仅能够保持身体健康,还有助于提升精神状态,缓解压力。

秋风起,气候变化带来的挑战促使我们从古代智慧中汲取营养,调整作息和饮食,使身体保持在最佳状态。通过这些传统与现代的结合,我们能够更好地适应秋季的气候变化,保持身体和心灵的平衡。

起名大全

最近更新

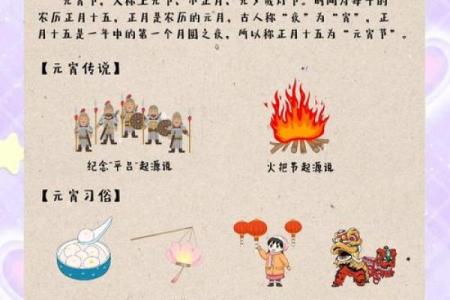

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气