春节的来历与风俗:千年传承中的团圆与祈福

春节,作为中国最为盛大的传统节日之一,承载着深厚的文化内涵与历史积淀。无论是在历史的长河中,还是在现代的传承中,它都体现着对团圆、幸福与繁荣的渴望。春节的来历与风俗不仅与农耕文化和天文观念密切相关,也反映了人们对家人团聚和美好生活的祈愿。千年的传承让这个节日变得愈加富有意义与魅力。

春节的起源:农耕与天文的结合

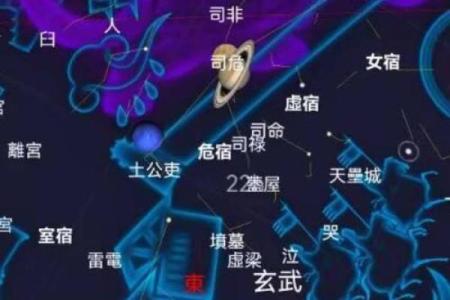

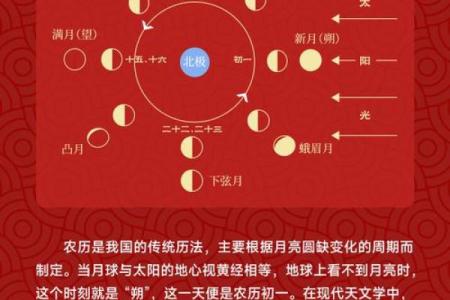

春节的起源与中国古代的农耕文化和天文观念紧密相连。中国自古以来有着以农为本的社会结构,春天的到来象征着新一年的播种和生长,而春节则成为了庆祝农耕季节的开始。冬季寒冷,万物沉寂,而春天的到来则代表着自然界的复苏和新生。根据古代农历的安排,春节通常在每年的冬去春来之际,即农历腊月的最后一天,迎接新一年的到来。

在天文学上,春节的日期选择与天体的运行密切相关。农历是基于月亮的周期变化而制定的,春节恰逢“冬至”后十五天左右,这一时节太阳的升起角度最为低,白昼最短。古人通过观察天象变化,发觉此时节气最为特殊,因此选择在这个时刻进行庆祝,寓意着天命的转折和时光的延续。

传统习俗:饮食与活动中的团圆

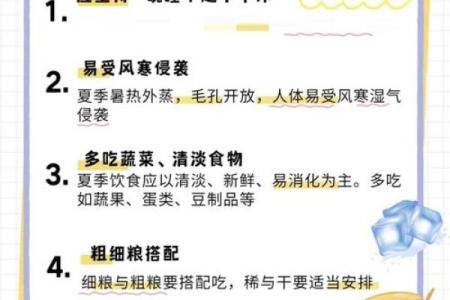

春节的传统习俗十分丰富,食物和活动是最直接反映团圆与祈福的元素。春节前夕的年夜饭,是家庭团聚的象征,席间美食代表着对来年丰收和幸福的期盼。许多传统的春节食品如饺子、年糕、汤圆等都有着深刻的寓意。饺子形似元宝,象征着财运亨通,年糕则象征着步步高升,而汤圆则代表着家庭团圆,象征着幸福美满。

春节期间的活动也十分多样,放鞭炮、贴春联、拜年等传统习俗都旨在驱邪迎祥、祈求吉利。放鞭炮源自古人用火药驱逐恶鬼的习俗,而春联则用来表达对新一年的美好祝愿。此外,舞龙舞狮、灯会等活动,不仅增加了节日的喜庆氛围,也展现了人们对未来生活的希望与祝福。

历史案例:汉朝的春节与明清的变迁

在汉朝时期,春节作为农历新年的庆祝活动已逐渐成形。汉武帝推行“元旦祭天”制度,这一祭祀活动旨在祈求国家的平安与富庶。随着时间的推移,春节的庆祝活动逐渐融入了更多的地方特色和民间习俗,成为了普遍的家庭聚会和祭祖活动。

到了明清时期,春节的庆祝方式进一步丰富和细化。明朝时,宫廷对春节的庆祝特别重视,皇帝和宫廷成员会举行盛大的祭天大典。而民间则通过年节的庆祝方式表达对神灵和祖先的敬仰,春节期间的各种仪式和活动逐渐形成了更加鲜明的特色。春节的活动从皇宫走入民间,成为了全民参与的盛大节日,标志着春节文化的成熟和普及。

创新中的传统

进入现代社会,春节的传统习俗虽然经历了许多变化,但依然保持着重要的文化价值。尤其是在中国大陆,春节期间的家庭团聚仍然是最为重要的部分。虽然许多人因为工作原因无法回家过年,但通过现代科技手段,如视频通话等方式,家庭成员依然能够共同度过这个具有特殊意义的节日。

此外,春节的传承也融入了更多的现代元素。随着人们生活水平的提高,春节的消费模式发生了变化。传统的物品如年货、礼品,逐渐融入了现代化的商品与服务,电商平台和快递行业也成为春节期间的重要服务领域。这些现代化的变化不仅没有削弱春节的传统文化内涵,反而使其更加生动和多样化。

春节作为一个千年传承的节日,始终代表着对团圆和幸福的向往。它不仅仅是一个节庆,更是中国文化中家族与国家、传统与现代之间深厚联系的象征。

起名大全

最近更新

- 2025年05月11日领证是黄道吉日不? 今天领证合不合适?

- 揭秘吉日背后的神秘力量:你真的了解挑选吉日的秘密吗?

- 2025年农历四月廿一装修合适吗? 今日装修开工算不算好日子?

- 旭字取名男孩寓意:从字义看人生期许与祝福

- 骆姓男孩灵动俏皮的名字,活泼灵动的有哪些?

- 揭秘农历千年智慧:为何闰月总在农历年中?

- 2025年04月21日安门适合吗? 安装入户门吉日宜忌查询

- 2025年农历四月初三这日子结婚算黄道吉日不? 今日办喜事好吗

- 2025年04月30日结婚日子有没有选对? 今天办喜事怎么样?

- 豫字五行属什么?男孩用豫字取名的运势提升技巧

- 2025年04月28日是否为提车好日子? 这日子买新车好吗

- 2025年农历四月初七动土有问题吗? 今天动土修造行不行

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气