秋季养生的最佳时机,别错过!

秋风送爽,随着季节的更替,气温逐渐转凉,秋季的到来也带来了我们身体调养的最佳时机。从古至今,秋季不仅是丰收的季节,也是养生的黄金期。根据农耕与天文的规律,秋季天高气爽,阳气逐渐收敛,是养生的重要时节。

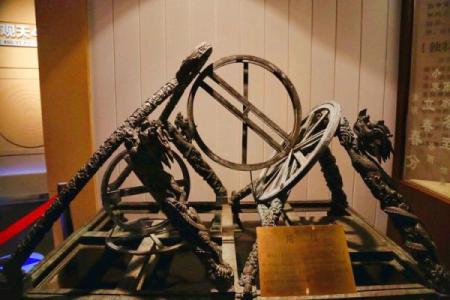

秋季养生的起源:农耕与天文的结合

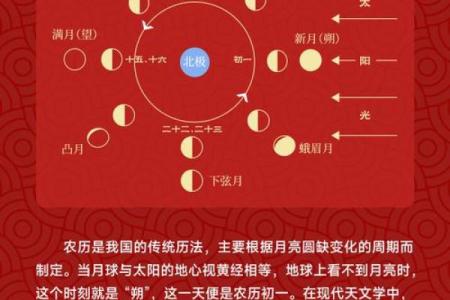

秋季养生的理念深植于中国传统的农耕文化和天文学中。农耕社会强调天时与季节的变化,秋天被视为“金秋”,是大自然丰收的季节。根据天文的变化,秋季的昼夜温差较大,空气干燥,这个时节人体的阳气逐渐内收,阴气渐盛。古人深知这一点,因此提出了“秋季养阴”的理念,强调保养肺部和肾脏,防止秋燥对身体的侵袭。

在《黄帝内经》中有明确提到,“秋季养生,宜安静,勿过劳。”这表明,秋季是一个顺应自然的季节,要通过调养来适应气候的变化,增强身体的抗寒能力和免疫力。

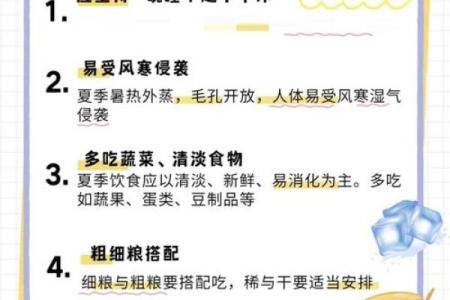

传统习俗:秋季的饮食与活动

在中国传统的秋季养生习俗中,饮食和活动是两大重点。首先,在饮食方面,秋季适宜多食用滋阴润燥的食物,如梨、苹果、银耳、蜂蜜等,这些食物不仅能滋润干燥的体质,还能增强肺部的功能,预防秋燥引发的咳嗽和呼吸道问题。此外,传统的秋季食疗方如百合粥、桂圆红枣汤等,也是常见的滋补食谱。

其次,秋季活动应以温和适度为主。许多地方流传着“秋练三伏”的说法,意思是在秋季进行适量的体育锻炼,不仅能增强体质,还能提升身体的免疫力。秋季的气候适宜户外运动,晨跑、散步、打太极等活动都能促进血液循环,增强肺功能。

东汉时期的张仲景

东汉时期的著名医学家张仲景在《伤寒杂病论》中提出了秋季养生的理论。他特别强调秋季养阴的重要性,认为秋季气候干燥,容易导致身体津液流失,因此要通过调理饮食和药物来滋润身体。张仲景的“秋冬养阴”理论,在当时受到广泛重视,也对后世的中医养生理念产生了深远的影响。

张仲景不仅在书中提到食疗方,还指出,秋季应避免过度劳累,要保持良好的作息规律,避免因过度疲劳导致身体免疫力下降。他的养生理论,至今仍被现代医学和养生学所推崇。

唐代的孙思邈

唐代的名医孙思邈同样重视秋季养生。在《千金方》中,他提出了秋季养生的方针,尤其强调肺部的保养。他认为秋季干燥,容易伤肺,因此要多食用润肺的食物,避免寒气侵入。他在《千金翼方》中提到:“秋月最清凉,养生要谨慎,勿伤阳气。”他主张通过食疗和药物的结合来调节身体,增强抵抗力。

孙思邈的养生思想,虽然历史久远,但其提出的适应季节变化的养生法则仍然适用于今天,提醒我们在秋季要注重保养肺部,保持健康。

秋季养生的现代意义

进入现代社会,秋季养生不仅仅是延续古人的智慧,更在健康管理方面得到了现代科学的支持。随着生活水平的提高和健康意识的增强,越来越多的人开始关注秋季养生的实践。现代养生专家建议,在秋季,不仅要保持良好的饮食习惯,还要根据自身情况进行科学的运动和心理调节。

现代医学研究表明,秋季由于空气干燥和温差变化,容易导致体内水分的流失,影响皮肤健康和免疫力。因此,除了补充足够的水分和调节饮食外,保持愉快的心情和规律的作息,也是现代秋季养生的重要组成部分。

通过结合传统的智慧和现代的健康理念,秋季养生已成为人们生活中不可忽视的一部分。

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

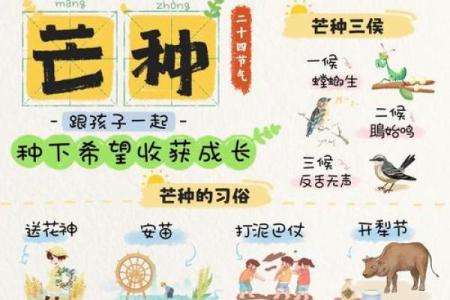

- 节气