春分后最适合养生的日子,如何调养身体迎接夏季?

春季是一个万物复苏、气温逐渐回暖的季节,在这个时节,随着春分的到来,气候变化开始显著影响人的身体状态。春分是二十四节气中的一个重要节点,它不仅标志着春天的正式到来,也是人们开始调整身体、迎接夏季的最佳时机。

春分与养生的历史渊源

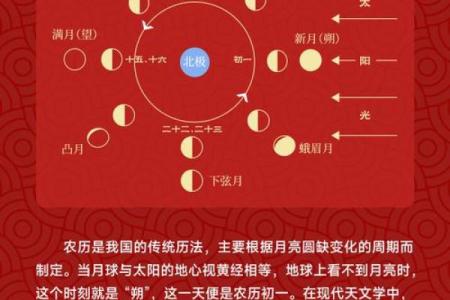

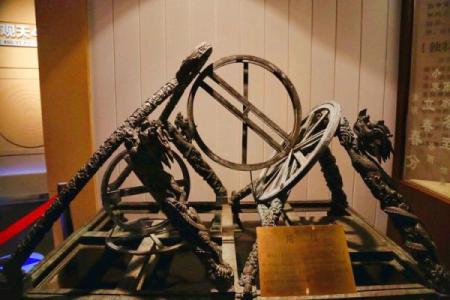

春分节气源于农耕文化,古代农民通过观察太阳的轨迹来安排农业活动。春分这一天,白昼与黑夜等长,象征着天地平衡,阳气渐盛,气候温和适宜。这一时期气候变化频繁,人体的阳气开始上升,体内的阴寒之气逐渐散去,因此,春分后的养生应以疏通经络、调整脏腑功能为主,帮助身体顺应季节变化。

根据《黄帝内经》中的理论,春季是“肝气生发”的时节。肝主疏泄,调节身体的气血流动,春分过后,肝气开始旺盛,正是养肝护肝的最佳时机。通过适当的调理,不仅可以保持身体健康,还能增强免疫力,为迎接夏季的高温做好准备。

春分后传统习俗与调养之道

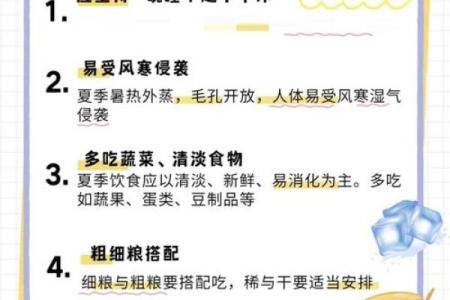

春分时节,民间有很多养生习俗,饮食与运动是其中重要的组成部分。春季是适合进补的时候,尤其是在春分之后,气温回暖,饮食中应注重清淡和滋补。传统习俗中,常见的食物有春笋、春菜、绿豆汤等,具有清热解毒、调节肠胃的作用。例如,绿豆汤在春季尤为流行,它不仅能清热解暑,还能排毒养颜,帮助身体适应季节交替的变化。

运动方面,春分后的养生提倡轻松舒缓的运动,如散步、太极、瑜伽等,帮助放松身体,舒展经络,增强体质。此时进行户外活动,不仅能够享受阳光,还能吸收大自然的气息,有利于体内阳气的生发。

唐代养生与春分

唐代的王维在《春望》一诗中描述了春天的景象,这不仅是诗人的情感寄托,也反映了当时人们对春季养生的重视。唐代的养生学者多强调春季的调养,认为春季养生的关键是“顺应时令,安养肝气”。王维提倡通过晨练、食疗等方式,增强体质。春分之后,适当食用春季蔬菜与汤品,保持饮食的清淡和新鲜,有助于促进肝气的疏泄与体内气血的畅通。

明清时期的春分节气习俗

在明清时期,春分节气被认为是农事的关键时刻。农民会在春分前后进行祭天祈安仪式,以祈求一年丰收。同时,春分节气也是大规模春游的时机。文人雅士常在春分时节举行郊游,步入自然,享受春光,放松身心。这样的活动不仅有助于增强体质,也有助于调节心情,避免因季节交替带来的身体不适。

春分后的现代养生

现代社会中,虽然不再依赖农业生产,但春分后养生的传统依然在很多家庭中得以传承。随着人们对健康的关注,现代人开始注重春季养生的科学性。除了传统的食疗与运动,现代养生还提倡通过科学的生活方式,如调整作息时间、加强心理调节等,来帮助身体适应季节变化。如今,许多健康专家和营养师提倡春分后多吃富含维生素C的水果和蔬菜,增强免疫力,保持皮肤健康。同时,适量的户外运动,如晨跑、骑行等,也成为现代人迎接夏季的重要手段。

通过这些古老而现代化的养生方式,人体可以更好地适应春夏交替的气候变化,保持健康和活力,为即将到来的炎热夏季做好准备。

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

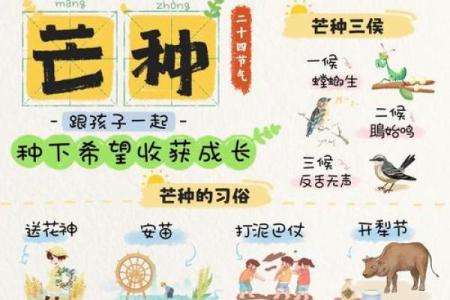

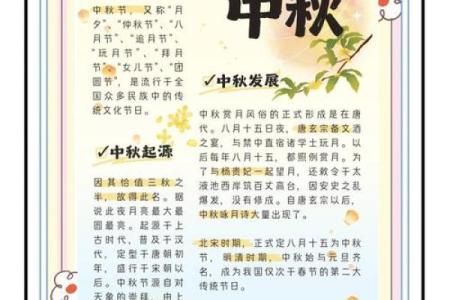

- 节气