七夕节的牛郎织女与浪漫情缘的传说

七夕节作为中国的传统节日之一,已有几千年的历史,它源远流长,与农耕文化和天文观测密切相关。每年农历七月初七,牛郎织女的故事便成为人们传颂的佳话,深刻地融入了中国的文化传统中。七夕节不仅仅是一场爱情故事的展示,它也承载着深厚的文化底蕴,体现了中国人对天地、自然、爱情的独特理解。

起源:农耕与天文的交织

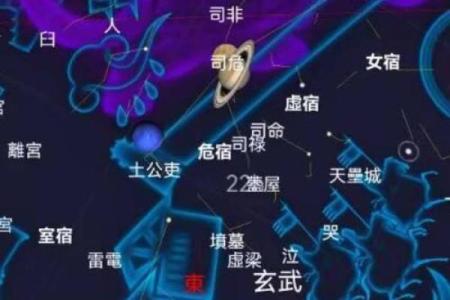

七夕节的起源可追溯到中国古代的农耕文化与天文观测。牛郎织女的故事,最早出现在《山海经》等古籍中,反映了人们对于天象变化的关注。天上的织女星与牛郎星,相距甚远,且每年只能通过鹊桥相会一次,这样的天文现象引发了古代人对于星座、天象的无限遐想。

在农耕社会,七月初七恰逢夏季的交替期,也正是农田耕作的重要时节。因此,这个节日不仅有浪漫的爱情寓意,也承载着对丰收和天命的祈愿。人们通过仰望星空,向牛郎织女祈求好年成,表达对未来丰收的美好祝愿。

传统习俗:饮食与活动的传承

每到七夕,传统的习俗便成为人们生活中的重要组成部分。在古代,七夕不仅是一个象征爱情的节日,也是民间最具盛大庆祝的节日之一。女子通常会在这一天举行“乞巧”活动,即通过针线活、编织等方式来祈求智慧与巧手。这一习俗与织女的形象密切相关,织女象征着美丽与聪慧,乞巧的活动也是对她的崇拜。

此外,七夕的饮食习俗也独具特色。传统上,人们会制作“巧果”或“巧饼”,这些点心的形状多样,常以象征性的方式如花鸟或动物为造型,寓意着丰盈与吉祥。巧果的制作,不仅体现了人们对爱情的美好祝愿,也表现了对巧手与智慧的向往。尤其在农村,七夕当天还有许多与自然和家庭生活相关的活动,如祭拜土地神、祈求农田丰收等。

历史案例:从《诗经》到唐宋

牛郎织女的故事在中国文学中有着深刻的痕迹。最早的记载可以追溯到《诗经》中的《国风·周南·关雎》,虽然这首诗并未直接描述牛郎织女,但其表达的爱情理念与后来的七夕传说有着异曲同工之妙。在古代,七夕的爱情寓意成为了许多文人歌咏的主题。

进入唐宋时期,牛郎织女的传说逐渐演变为一段悲切动人的爱情故事,尤以唐代杜牧的《秋夕》为代表,勾画出人们对牛郎织女爱情的高度神化。唐代的七夕,已不仅限于乞巧,更成为了文人雅士表达情感的日子,文人之间的诗词竞赛和相互赠送礼物的风潮也成了这一节日的重要活动。

七夕与现代爱情

在现代社会,七夕节的庆祝方式发生了显著变化,尤其是在年轻人中,七夕逐渐成为了一种浪漫的节日。尽管现代社会的爱情观与古代有所不同,但七夕作为表达爱情的象征意义依然深深扎根于人们的心中。如今,七夕不仅仅是情侣们互送礼物、共度美好时光的时机,它也逐渐成为了亲朋好友之间分享情感的时刻。网络社交平台上的七夕祝福与活动,进一步加深了这一传统节日的现代化与商业化。

在现代社会,七夕的传承不仅仅局限于对牛郎织女的爱情故事的再现,它也融入了人们的日常生活。品牌的推广、商场的促销活动、情侣的纪念仪式,无不体现了现代对这一传统节日的创造性延续。通过这些活动,七夕节成为了连接传统与现代、经典与创新的重要桥梁。

起名大全

最近更新

- 2016年装大门吉日揭秘:这些日子到底有何神奇?

- 2025年农历四月初七动土日子合黄道没? 建筑房屋是否合适宜?

- 2025年04月27日开业行不行 今天开张怎么样?

- 殷姓细腻温柔的男孩名字,有哪些独特又好听的?

- 2025年农历四月廿六订婚趋吉避凶了吗? 今天定下亲事是好日子吗?

- 苛字取名寓意男孩:从传统文化看字义内涵

- 于姓灵动俏皮的男宝宝名字,起什么名字更合适?

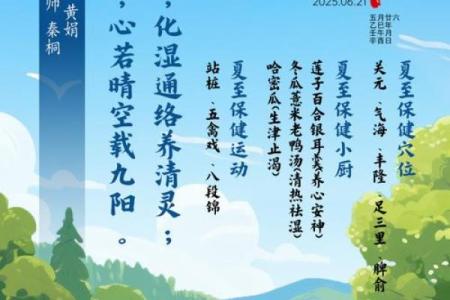

- 冬至过后,小寒大寒节气中的养生秘诀

- 羊姓取诗意浓的名字,男孩名字有哪些灵秀动人的?

- 2025年04月27日开业能算好日子吗? 开市做生意吉日宜忌查询

- 天文爱好者的节日:聚焦秋季流星雨的奇观

- 2025年05月08日乔迁吉利吗? 入住新居是否合适宜?

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气