立春的古诗与农耕生活的密切关系

立春是中国二十四节气中的第一个节气,标志着春天的开始,也象征着一年的农耕生活正式启动。这个节气不仅有着深厚的天文背景,也与古代农业生产有着密切的联系。从古代的农耕到现代的农事活动,立春一直是农民一年劳作的起点,传统的节令习俗和丰富的文化活动更是与农耕生活息息相关。

立春的起源:农耕与天文的结合

立春的起源可以追溯到古代中国的农耕文明。立春这一节气,始于每年2月4日或5日,标志着太阳黄经达到315度,天气开始回暖,冬季的寒冷逐渐过去,春天的气息悄然降临。天文上的变化,预示着春耕的开始,这对古代农民而言,意味着新一轮耕作的开始。

中国古代农民依据天文现象来安排自己的农业生产,立春的到来不仅是自然界的变化,也是农田管理和耕作计划的开始。古人通过观察天象变化,精确把握节气,确保在适当的时间播种、施肥和收获。这种对自然规律的敏锐观察,保证了农业生产的顺利进行。每年的立春,农田开始休整,准备迎接播种的季节。

传统习俗:饮食与活动的文化体现

立春不仅仅是农事的开始,也是富有文化意义的节令。古人通过一系列饮食习惯和庆祝活动,来迎接春天的到来。立春时节,最常见的传统食物是“春饼”和“春蛋”。春饼是用面粉做成的薄饼,寓意着新的一年里田地丰收,象征着勤劳和希望。而春蛋则常常是立春当天吃的食品,尤其是在南方地区,人们用彩色的蛋来象征五谷丰登、健康平安。

另外,立春的节庆活动也别具特色。比如在江南一带,常常有“打春牛”的习俗。农民通过象征性地打春牛,表示对大地的敬畏和对丰收的期许。这个活动通过一系列的仪式,唤起人们对自然力量的崇敬,同时也传递着一种集体团结与对未来的期待。

历史案例:古人如何迎接立春

在《诗经》中,有不少描写春天的诗句,其中《春日》便透露出与农耕密切相关的思想。在这首诗中,作者写到“采采卷耳,不盈顷筐”,这句话形象地展现了春天大地复苏、万物生长的场景,也为人们送上了春天丰收的希望。农民在这个时候不仅开始忙碌于田间,还通过祭祀等活动,祈求风调雨顺,五谷丰登。

另一历史案例可以从《吕氏春秋》中找到。《吕氏春秋》对立春的重视体现在农业生产的重要性上。书中提到,立春时节,农民要在这一天祭天祈雨,确保春耕能够顺利进行。通过这些活动,古代社会形成了对自然界规律的尊重,同时也加强了人们与自然的联系。

立春与现代农耕的联系

在现代,尽管农业生产已经不再完全依赖传统的节气变化,但立春仍然是许多地区重要的文化符号。特别是在农村地区,许多传统习俗仍然得以保留。立春这一天,现代农民依然会举行一些简朴的仪式,比如祭拜土地神,或者通过集体活动来庆祝春耕的到来。这些活动不仅让人们在忙碌的生活中保持对自然的敬畏,也让现代社会没有忘记与自然和谐相处的重要性。

此外,现代社会的立春也逐渐与环境保护和绿色农业相结合。许多农民选择在立春时节开始有机农业的耕作,避免使用化肥和农药,旨在保持土地的自然肥力与生态平衡。通过这种方式,立春不仅是农业的起点,也是生态保护和可持续发展的开始。

立春的到来,不仅意味着春天的气息扑面而来,也提醒着我们每一个人,生活在这个大自然中,要懂得感恩与尊重,只有与自然和谐共生,我们才能拥有一个丰收的未来。

起名大全

最近更新

- 2016年装大门吉日揭秘:这些日子到底有何神奇?

- 2025年农历四月初七动土日子合黄道没? 建筑房屋是否合适宜?

- 2025年04月27日开业行不行 今天开张怎么样?

- 殷姓细腻温柔的男孩名字,有哪些独特又好听的?

- 2025年农历四月廿六订婚趋吉避凶了吗? 今天定下亲事是好日子吗?

- 苛字取名寓意男孩:从传统文化看字义内涵

- 于姓灵动俏皮的男宝宝名字,起什么名字更合适?

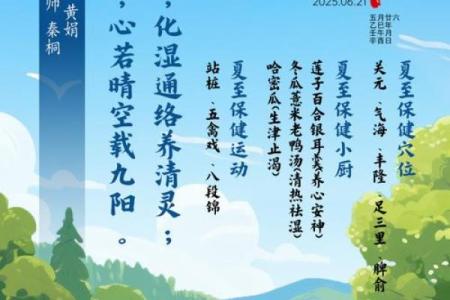

- 冬至过后,小寒大寒节气中的养生秘诀

- 羊姓取诗意浓的名字,男孩名字有哪些灵秀动人的?

- 2025年04月27日开业能算好日子吗? 开市做生意吉日宜忌查询

- 天文爱好者的节日:聚焦秋季流星雨的奇观

- 2025年05月08日乔迁吉利吗? 入住新居是否合适宜?

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气