养生节日:每个节气背后的健康生活智慧

在中国传统文化中,每个节气都有着深刻的健康生活智慧。这些智慧源自农业社会的生活经验和天文观察,通过几千年的传承,形成了丰富的节令习俗。节气不仅代表着自然变化,还蕴含着人与自然和谐共处的哲理。以下将从起源、传统习俗及现代传承等方面来探讨节气背后的健康生活智慧。

节气的起源与历史背景

节气的形成与中国古代农业生产息息相关。中国古代农耕社会的兴盛,促使先民根据天象变化和气候特点,创造了24节气的划分。这些节气不仅帮助农民安排播种和收割的时间,也使人们在不同的季节里有了科学的生活指导。二十四节气的起源,不仅仅是天文和气候的反映,还包含了丰富的生命智慧。

例如,春分时节,白昼和黑夜的时间几乎相等,农田中的作物开始萌芽,气候温暖湿润。这个时节,人们在饮食上通常会以清淡为主,避免油腻,以便顺应季节变化,让身体处于最佳的状态。秋分时节则是秋收季节,气候逐渐转凉,正是适合补充营养的时机,传统上会吃一些滋补的食物。

传统习俗与健康智慧

传统的节气习俗不仅仅局限于饮食,还有诸多文化活动,譬如节气中的食疗和运动方式,都能为我们提供宝贵的养生理念。比如在冬至时,传统习俗是吃饺子,因为在寒冷的冬季,人体需要更多的热量,饺子作为主食,不仅能温暖身体,还能帮助驱寒。而且,在冬季白昼时间最短,人们也习惯早睡晚起,以保持身体的精力充沛,适应自然的节律。

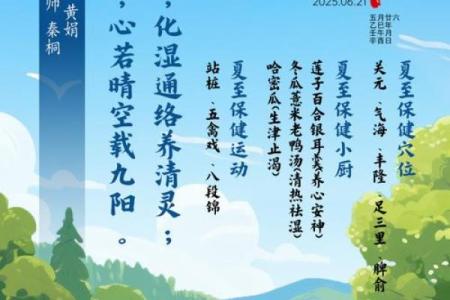

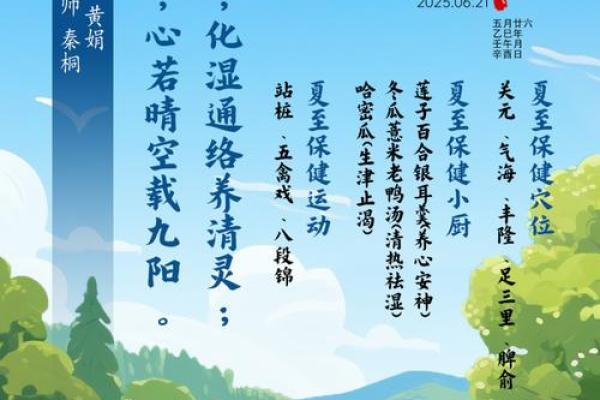

夏至时节,天气炎热,白昼最长,传统习惯是以清凉解暑的食物为主,如绿豆汤、凉皮等。此时,人们常常早晚活动,中午则避免剧烈运动,以减少阳气的损耗。通过这种饮食与作息的调节,人们能够应对夏季的酷暑,保持身体的平衡与健康。

历史案例:清代《黄帝内经》与节气养生

《黄帝内经》是中国古代医学的经典之一,其中详细记载了如何根据四季和节气调节身体的健康。在这本经典中提到,“春夏养阳,秋冬养阴”,强调根据季节变化调整生活方式和饮食结构。春季以疏肝理气为主,夏季则注重养心,秋季要润肺,冬季则是养肾的关键时机。

比如,秋季是肺气最旺的时节,正是肺部最需要滋润的时期。古人因此会多吃一些润肺的食物,如梨、银耳、蜂蜜等。而冬季则是补肾的最佳时机,传统习惯上会食用羊肉、黑枸杞等有助于肾脏健康的食材。

现代都市生活中的节气养生

在今天,随着城市化进程的推进,现代人往往面临着忙碌的工作和生活压力,节气养生的智慧仍然发挥着巨大的作用。许多都市人已经开始重视节气养生,尤其是在饮食和运动上。现代的养生方式,逐渐融入了时尚的元素,如“春季排毒”、“夏季解暑”等概念,在保持传统节气习俗的基础上,加入了现代营养学和运动学的知识。

例如,许多城市中的养生餐馆,会根据节气提供相应的养生菜单,秋冬季节推荐滋补汤品,春夏季节则推荐清爽的沙拉和水果。都市人也更加注重根据季节变化调整运动强度,春秋季节适合户外慢跑或瑜伽,而夏季则会选择游泳、骑行等低强度的运动,避免高温带来的不适。

通过这些方法,现代人不仅能够在快节奏的生活中保持身体健康,还能够在喧嚣的城市环境中,寻找到一种与自然和谐共处的平衡。

起名大全

最近更新

- 2016年装大门吉日揭秘:这些日子到底有何神奇?

- 2025年农历四月初七动土日子合黄道没? 建筑房屋是否合适宜?

- 2025年04月27日开业行不行 今天开张怎么样?

- 殷姓细腻温柔的男孩名字,有哪些独特又好听的?

- 2025年农历四月廿六订婚趋吉避凶了吗? 今天定下亲事是好日子吗?

- 苛字取名寓意男孩:从传统文化看字义内涵

- 于姓灵动俏皮的男宝宝名字,起什么名字更合适?

- 冬至过后,小寒大寒节气中的养生秘诀

- 羊姓取诗意浓的名字,男孩名字有哪些灵秀动人的?

- 2025年04月27日开业能算好日子吗? 开市做生意吉日宜忌查询

- 天文爱好者的节日:聚焦秋季流星雨的奇观

- 2025年05月08日乔迁吉利吗? 入住新居是否合适宜?

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气