冬至到,感受古老习俗中的智慧与温暖

冬至是二十四节气中最重要的一节,它标志着一年中白昼最短、夜晚最长的时刻。古人将这一天视为一年中的“起点”,自古以来,冬至的到来不仅是天文上的一种现象,更深深融入了中华民族的生活方式与文化习俗中。在这个节气里,我们感受到的不仅是寒冷的天气,更是那些流传千年的智慧与温暖。

冬至的起源与农耕文化的联系

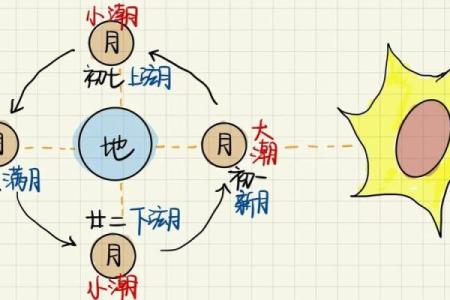

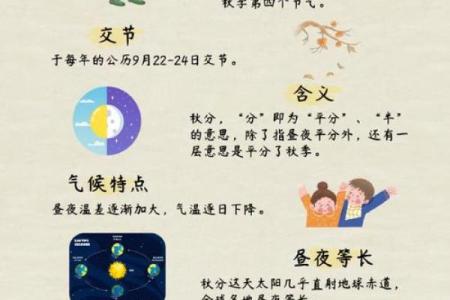

冬至的起源与古代中国的农耕文化密切相关。中国古代社会以农业为主,节气的变化直接影响着农民的生产和生活。冬至时,太阳直射南回归线,北半球昼短夜长,气候逐渐寒冷。农耕社会需要依靠这些自然现象来安排农事活动。冬至之后,太阳逐渐回升,意味着春天的来临。古人便认为冬至是一年中的“阴极之日”,即阴气最重的时刻,但也象征着阳气的复苏。

在《周易》一书中提到“冬至阳生春又来”,这句诗意地表达了冬至的天文含义,也象征着寒冷中的希望。冬至之所以具有如此重要的意义,便是因为它标志着黑暗的尽头和光明的开始。在古代的农民眼中,冬至不仅是一个天文现象,它还象征着一轮新的农业周期的启动。

冬至的传统习俗与饮食文化

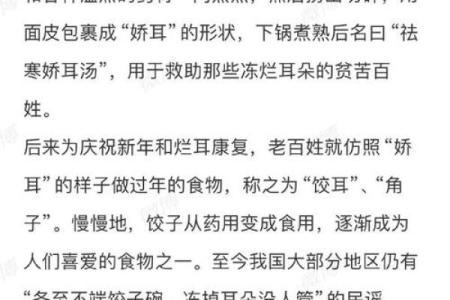

在中国,冬至的传统习俗丰富多彩,特别是在饮食方面,冬至被视为“进补”的最佳时机。南方有吃汤圆的习惯,寓意团团圆圆,甜美温暖,象征着家庭的团聚与和谐。北方则有吃饺子的传统,俗话说:“冬至不端饺子碗,冻掉耳朵没人管。”吃饺子是为了驱寒保暖,同时也寓意着“交子时节”的到来,寓意着新的一年的开始。

古人对冬至的饮食讲究“补阳气”。在《黄帝内经》中提到,冬季是藏阳的季节,适宜补充温补的食物,以增强身体的抵抗力和阳气。牛羊肉、枸杞、桂圆等温补食材常常出现在冬至的餐桌上,既符合季节的需要,也传承了中医养生的智慧。

冬至与家庭的团聚

冬至不仅仅是一个天文和农业的节气,它更是家庭团聚的重要时刻。在古代,冬至是一个重要的节日,家家户户都会围坐在一起,享受一顿丰盛的美食,传递着温暖与亲情。无论身处何方,许多家庭都会在这一天回家团聚。这样的习俗通过世代相传,成为人们情感的纽带。

历史上,有许多关于冬至的文化记载。例如,唐代的《大元大一统志》中提到,冬至节日的庆祝不仅仅是饮食的盛宴,更是家族成员相互关爱和温暖的象征。人们会通过共享一顿餐食来表达对亲人的关爱与思念。

现代的冬至传承

在现代社会,尽管生活方式发生了巨大变化,但冬至的传统习俗依然得以传承,并且在一些地区得到创新与发扬光大。许多家庭在这一天依然保持着吃饺子、汤圆等传统食品的习惯,甚至有些城市会举行冬至晚会,邀请朋友和亲人共同庆祝这一节气的到来。

在现代,随着人们生活节奏的加快,冬至的庆祝活动逐渐向着集体化和公共化方向发展。一些城市还会在冬至时举行大型的庙会或民俗活动,让更多人通过参与感受到冬至的文化魅力。这不仅仅是对传统的传承,也让现代人重新感受到节气变化所带来的温暖和意义。

通过这些传统习俗的延续与创新,我们不仅仅是在追溯历史的足迹,更是在现代社会中寻找到一份属于自己的节气温暖和智慧。

-

-

-

-

-

-

十月农耕与天文知识结合的智慧:如何通过节令种植保丰收

在农耕文化中,天文与节令的结合是农业生产的重要指导思想。古人通过观察天象变化、节令变换,积累了大量的天文农事知识,形成了与自然周期...

24节气 -

游牧文化与节庆的完美结合:蒙古族的生活方式与节日庆典

蒙古族的生活方式与节庆庆典深深植根于其独特的游牧文化,悠久的历史和丰富的传统习俗让这一文化成为世界上最具特色的生活方式之一。蒙古族...

24节气 -

-

-

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气