十月农耕与天文知识结合的智慧:如何通过节令种植保丰收

在农耕文化中,天文与节令的结合是农业生产的重要指导思想。古人通过观察天象变化、节令变换,积累了大量的天文农事知识,形成了与自然周期紧密相连的种植方式。这种结合不仅帮助农民精准地把握时令,还能根据天文现象的变化,调整农业活动,以确保丰收。

天文与农耕的结合

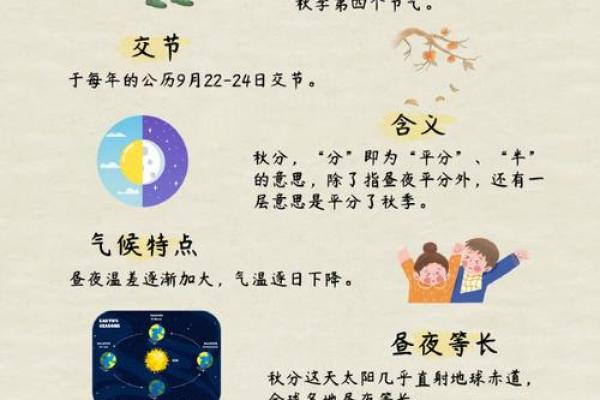

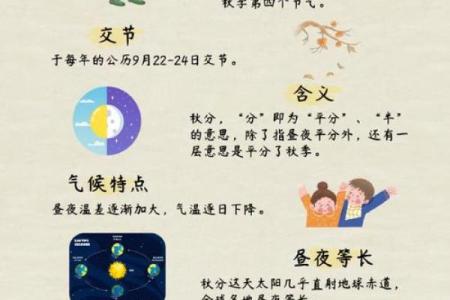

古代的农民十分重视天文现象与农业生产之间的关系。农耕不仅依赖四季的更替,还要根据天体运行的规律安排播种、收获等一系列活动。中国传统的“二十四节气”便是这一智慧的体现,代表了天文周期与农业生产周期的结合。例如,每年的“秋分”前后,气候逐渐转凉,适合种植冬小麦;而“霜降”之后的天气更加寒冷,农民会在此时收获秋作物,准备冬季休整。

天文现象不仅影响农作物的生长,还对传统节令的确定有着至关重要的作用。每年的立春、清明、夏至等节气,标志着不同的季节到来。农民通过观察太阳的位置、月亮的变化来确定这些节令的准确时间,进而制定出合适的播种和收割时间。

周朝的农事与天文结合

在周朝时期,农耕与天文紧密相连。周朝的农耕不仅仅依赖节令,还充分利用了“天时”的概念。周朝的历法系统——“周历”,便是根据天文运行规律而制定的农业历法。在周朝的《周礼》里,明确提出了节令农事安排,特别是在春秋冬三季,农民会根据天文现象来判断播种的最佳时机。举例来说,“小满”时节,气温适中,土壤湿润,适宜小麦、稻谷的种植。而在“秋收”季节,天象的变化让农民知道是时候准备收割和储存粮食了。

这一时期,农民会依据天象和节令进行精准的农事安排,有时甚至通过观察星座和月亮的周期来预测天气变化。通过对这些天文知识的掌握,周朝的农业生产得以稳定,粮食产量也逐渐提高。

唐朝的农耕与天文结合

唐朝的农耕文化也是天文与节令结合的典范。在唐代,农民已经开始掌握了“二十四节气”理论,并逐渐发展为与天文密切关联的农业生产制度。《大元大一统志》中详细记载了唐朝农事的安排及其与天文周期的关系。尤其是在“春分”和“秋分”这两个节气,唐代的农民会特别注意这些时间段的变化,用来安排播种和收割。此外,“冬至”时节,由于天文现象的特殊性,农民也会为来年的耕种做足准备,进行土地的整修和翻耕工作。

唐朝时期,天文现象的观察与农业实践的结合,已然形成了一种完备的农事管理体系,为后来的农耕社会提供了重要的参考和借鉴。

节令与科技相结合

进入现代,天文与农业的结合依然有着重要的意义,尤其是在现代农业中,科学技术与传统农耕智慧相结合,进一步推动了农业生产的高效发展。现代农业已经开始利用精准的气象预报和遥感技术来分析天气变化和天文现象,从而更加科学地安排种植和收获时间。

例如,现代农业中,借助气象卫星和地面气象站的辅助,农民可以更精确地掌握每一个节令的变化,从而调整农作物的种植周期。这种结合天文和科技的方式,既保留了传统农耕的精髓,也大大提高了农业生产的效率和抗风险能力。通过现代化的节令管理,农民能够减少自然灾害对作物的影响,提高作物的产量和质量。

这些发展不仅表明了天文与农耕的深厚渊源,也反映了古老智慧在现代社会中的持续影响。通过科学与传统的融合,节令种植的智慧在当今依然起到了重要作用,为丰收提供了保障。

-

-

十月农耕与天文知识结合的智慧:如何通过节令种植保丰收

在农耕文化中,天文与节令的结合是农业生产的重要指导思想。古人通过观察天象变化、节令变换,积累了大量的天文农事知识,形成了与自然周期...

24节气 -

游牧文化与节庆的完美结合:蒙古族的生活方式与节日庆典

蒙古族的生活方式与节庆庆典深深植根于其独特的游牧文化,悠久的历史和丰富的传统习俗让这一文化成为世界上最具特色的生活方式之一。蒙古族...

24节气 -

-

-

-

-

-

-

起名大全

最近更新

- 揭秘润六月吉日:隐藏的幸运之门,你敢开启吗?

- 2025年农历四月初七动土合不合适? 动土修造吉日宜忌查询

- 穿越时空的农历九月二十九,背后的故事你一定不知道

- 八月未央,揭秘农历八月的神秘习俗

- 求分享费姓俊逸出尘的男宝宝名字,豁达开朗的

- 男孩名字中泉字的搭配技巧:音律与寓意双重考量

- 2025年05月04日动土行不行 今日动土适合吗?

- 2025年05月14日搬家可不可以? 今日搬家入伙好吗

- 2025年农历四月初一这日子提车是否黄道吉日? 提车行吗?

- 2025年农历三月廿四安门是黄道吉日吗? 今天装大门怎么样?

- 十月农耕与天文知识结合的智慧:如何通过节令种植保丰收

- 许姓男孩取秀丽端庄的名字,有什么别出心裁的?

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气