朝鲜族冬至节:天文变换与养生传统的深刻关联

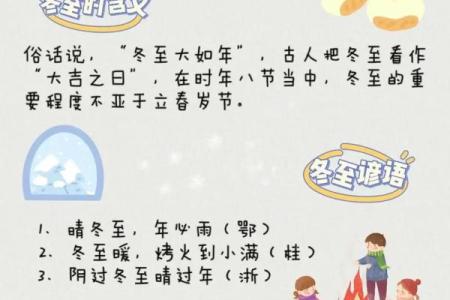

冬至节是一个在中国及其周边地区,特别是在朝鲜族中被深刻传承的节日。它不仅是天文变化的标志,也与传统的养生智慧息息相关。随着冬至的到来,白昼最短,黑夜最长,天文现象的变动与人们的日常生活及养生理念紧密相连。

冬至节的天文背景

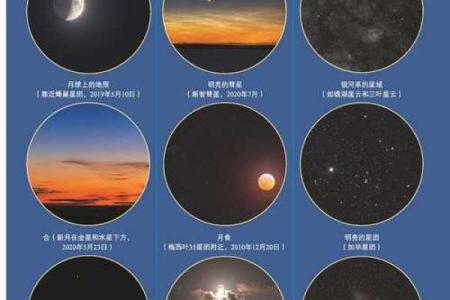

冬至节源自农耕文化中的天文观测,古人通过观察太阳的位置变化,发现冬至这一天太阳直射地球的南回归线,是一年中白昼最短、黑夜最长的时刻。在这个天文现象的影响下,冬至成为了一个重要的节气,标志着阴气最盛,阳气逐渐回升的转折点。在古代,特别是朝鲜族的农耕社会中,冬至节被视为天地变换的重要时刻,象征着冬季的到来与生机的复苏。天文现象不仅影响了农业生产的节奏,也为人们的日常生活和养生提供了重要指导。

传统习俗与饮食文化

冬至节在朝鲜族的传统文化中扮演了重要角色,尤其是在饮食习惯和节令活动方面。朝鲜族的冬至节习俗有着丰富的养生哲学,特别是在饮食方面。冬至是寒冷季节的开始,人们通过食物来调养身体,以应对寒冷和防止冬季常见的疾病。

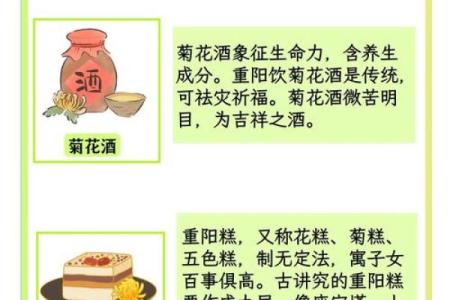

朝鲜族传统的冬至食品以“饺子”为主,饺子不仅代表着团圆,也有着驱寒保暖的功能。饺子的馅料通常以肉类和蔬菜为主,其中加入了大量的姜和大葱,这些食材具有温补作用,能够帮助身体抵御寒冷。此外,冬至时节人们还会食用红枣、桂圆等具有滋补作用的食物,这些食材在传统医学中被认为能够滋补肝肾,增强体力,保持身体的平衡。

明清时期的冬至节气

明清时期,冬至节作为一个具有重要意义的节日,被广泛庆祝。在这一时期,朝鲜族不仅在生活中依赖天文变换来指导农业生产,还通过冬至的习俗来调节体质。文献记载中提到,冬至时节,朝鲜族会举行祭祖仪式,祈求来年丰收、家人安康。在这时节,传统的食疗方法也得到了强调,许多书籍中提到冬至节饮食对养生的指导,强调在冬季要增加高热量、易于消化的食物,保持身体的温暖。

朝鲜族传统医书《东医宝鉴》中的养生理论

《东医宝鉴》作为朝鲜传统医学的经典之一,其中详细记录了冬至节期间的养生方法。在这本医书中,冬至节被视为一个阴阳转换的重要时刻,强调此时人体阴气最盛,阳气开始回升。书中提到,在冬至时节,人们应当适量增加运动,如散步、做轻度体操等,以促进气血流通。饮食方面,书中强调应以温补为主,尤其是温性食材,如牛肉、羊肉等,可以帮助阳气的回升,增强身体的抗寒能力。

结合当代养生理念

进入现代,尽管生活方式发生了变化,但冬至节的传统习俗依然在朝鲜族中得到了传承。在当代,许多人在冬至时节继续遵循古老的饮食习惯,尤其是在寒冷的北方地区。如今的养生理念与古人的智慧不谋而合,强调调节饮食、保持平衡的生活方式。

许多朝鲜族家庭仍然会在冬至前后准备传统的饺子,并在家中进行小规模的家庭聚会和祭祖活动。这不仅仅是一种节日庆祝,也成为了一个保持健康、传递文化的方式。现代医学也越来越认识到,冬至节期间通过增加温补食物来调节身体、提高免疫力,是对抗冬季常见疾病的有效手段。

在朝鲜族社会中,冬至节的习俗与天文变换和养生理念的结合,不仅展现了古人对自然变化的敏锐观察,也反映了他们在日常生活中实践的智慧。这一传统,至今依然影响着朝鲜族的文化和生活方式,成为了连接过去与现在的纽带。

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气