寒食节的清明气息:节气、祭祀与养生的传承

寒食节是中国传统节日之一,具有悠久的历史与深厚的文化底蕴,尤其与清明节紧密相连。作为二十四节气中的一个重要节日,寒食节不仅承载着丰富的祭祀仪式,还蕴含着与养生有关的传统智慧。寒食节的起源、传统习俗以及它与清明节之间的密切关系,都是我们理解这一节日的重要切入点。

寒食节的起源:农耕与天文背景

寒食节起源众说纷纭,其中最具影响力的解释与春秋时期晋国的历史背景密切相关。据史书记载,晋国国君晋景公的臣子介之推在一次大火灾中为救国君,自己却被火灾困住,最终丧命。为了纪念这位忠臣,晋景公规定每年三月三十日为寒食节,所有的火源都要熄灭,民众不能生火做饭,只能吃冷食。这一习俗从晋国开始,逐渐扩展到全国。

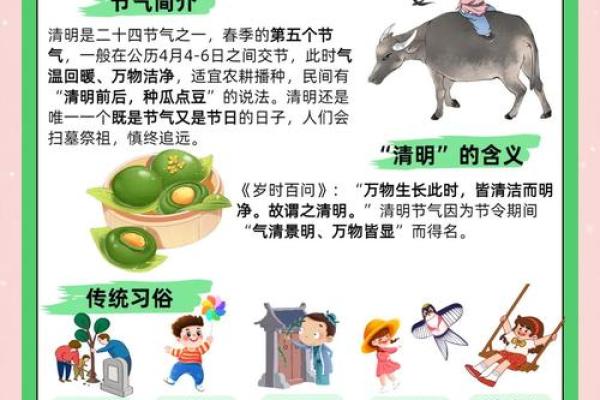

此外,寒食节也与天文和农耕文化相关。每年的寒食节通常在春分之后,接近清明节前后,这段时间是农田春耕的关键期。此时,阳气渐升,万物复苏,是一年中气候逐渐回暖的时节。在古代农业社会,节气的变化直接影响着农事活动,寒食节的设立不仅是对自然变化的应对,也提醒人们要注意调整作息,做好春耕准备。

寒食节的传统习俗:饮食与活动

寒食节的传统习俗主要体现在饮食与祭祀活动上。根据古代文献,寒食节期间,民众要禁火三天,食物必须是冷的,因此“寒食”这一名字也因此得名。传统上,人们会准备一些方便存放的食物,如冷米饭、冷菜和糕点等,其中以“寒食包”最为常见。包子里通常包裹着五谷杂粮,寓意着丰收和安康。

此外,寒食节也是祭祀祖先的时刻。在这一天,许多地方的家庭会进行祭祖仪式,表达对先人的敬仰和纪念。人们通常会在自家门前或祠堂内设立祭桌,摆上冷食和贡品,点燃香火,默默祈祷。祭祀活动不仅仅是缅怀先人的生命和事迹,也有着祈求来年五谷丰登、家庭安康的寓意。

历史案例:古代文人对寒食节的传承

在中国古代,寒食节是许多文人寄托情感的重要时刻。最著名的历史案例之一便是唐代诗人孟浩然的《寒食夜》。诗中,孟浩然通过描写寒食节的祭祀活动,展现了古代人们对节令、祖先以及大自然的敬畏之情。诗人通过夜晚的宁静与肃穆,表现了寒食节的沉静氛围与传统的传承。

另一个历史案例则来自宋代的风俗习惯。宋代时期,寒食节作为祭祀节日的作用尤为突出,民众的祭祀活动也更加隆重。许多文献记载了宋代皇帝及官员在寒食节期间举行的祭祖仪式,展示了这一节日不仅是民间的节庆,也得到了官方的重视。

健康与文化的结合

在现代社会,寒食节的祭祀活动虽不如古时那般隆重,但节日背后的文化内涵依然被广泛传承。如今,寒食节更多地被赋予了健康与养生的意义。随着生活水平的提高,人们越来越关注饮食健康,寒食节的冷食传统逐渐被重新解读为一种注重清淡、少油脂饮食的方式。

在一些地方,现代人通过举办寒食节的主题活动,结合时下流行的养生理念,提倡自然、无添加的食物消费。例如,有些餐厅会推出符合寒食节主题的冷食套餐,包含各种新鲜蔬菜、时令水果以及低脂的肉类和谷物,体现了传统节令与现代养生的结合。这不仅是对传统文化的传承,也是对现代人健康生活方式的提倡。

通过这几个历史和现代的例子,我们可以看到,寒食节不仅仅是一个普通的节日,它承载着丰富的文化内涵,展现了人们对自然、历史以及健康的尊重与重视。

-

-

-

-

十月农耕与天文知识结合的智慧:如何通过节令种植保丰收

在农耕文化中,天文与节令的结合是农业生产的重要指导思想。古人通过观察天象变化、节令变换,积累了大量的天文农事知识,形成了与自然周期...

24节气 -

游牧文化与节庆的完美结合:蒙古族的生活方式与节日庆典

蒙古族的生活方式与节庆庆典深深植根于其独特的游牧文化,悠久的历史和丰富的传统习俗让这一文化成为世界上最具特色的生活方式之一。蒙古族...

24节气 -

-

-

-

-

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气