月圆人团圆,节日的天文情怀

每年的中秋节,圆月高挂,象征着团圆与丰收。这一天,不仅是家庭团聚的时刻,也是天文奇观与农耕文化交织的节日。中秋节的背后,蕴含着丰富的天文意义和深厚的文化底蕴。让我们从历史的角度,探寻这一传统节日的起源、习俗以及现代传承。

起源:天文与农耕的交汇

中秋节的起源与中国古代的农业社会密切相关。在古代,农耕文化是社会的主导,而月亮则作为农业生产的重要标志,影响着农民的生活节奏。每年的农历八月十五,正是秋季丰收的时节,月亮圆满、明亮,象征着丰盈与圆满。

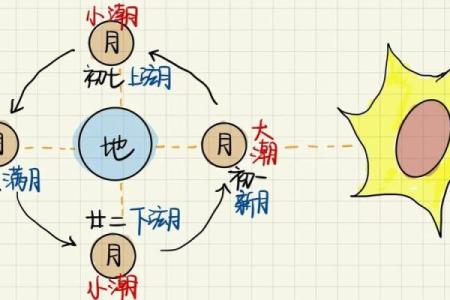

天文方面,古人对月亮的观察和研究深入人心。月亮的阴晴圆缺,不仅是人们日常生活的自然标志,也与节令变化密切相关。中秋节的圆月象征着农民辛勤劳作后的丰收与对美好生活的期许。与此同时,月亮的圆缺变化也与古代人对自然的崇拜和天象的解读密切相关。

传统习俗:饮食与活动的融合

在中秋节,饮食和活动成为了节日文化的重要组成部分。月饼作为节日的代表性食品,不仅仅是食物,更承载着人们对团圆的期盼。月饼的圆形象征着团圆和完美,而其中的各种馅料则反映了地方的风味和文化特点。

除了食物,月光下的赏月活动也成为了中秋节的重要习俗。古代诗人如苏轼在《水调歌头》一诗中写道:“明月几时有,把酒问青天。”这句诗歌描绘了人们在月下赏月时的情感与思绪。赏月不只是观赏天象,它还融入了思乡、感恩和对亲人的思念。

唐代的月亮文化

唐代是中国历史上一个盛世,文学、艺术和天文都取得了重要成就。在这个时期,中秋节的月亮文化已经深入人心。唐代诗人李白的诗作《月下独酌》便反映了月亮在人们心中的重要地位。诗人通过饮酒独酌、赏月的方式,抒发对月亮的情感。这种天文情怀与节日的庆祝紧密相连,成为了唐代文人生活的一部分。

此外,唐代的月亮观测和天文研究也取得了显著进展,许多天文学家通过对月亮的周期性变化进行观察,制定了更为精确的历法。这不仅是天文科学的进步,也是农耕社会中月亮对生产和生活影响的体现。

宋代的中秋盛宴

宋代的中秋节庆典更加丰富和隆重。根据史料记载,宋代的宫廷和百姓都会举行盛大的中秋宴会。宫廷中,皇帝会在月下举行祭月仪式,以祈求丰收和平安。与此同时,民间的中秋活动也非常丰富,赏月、舞龙、放灯笼等活动层出不穷。

宋代文学家苏轼的《水调歌头·明月几时有》是中秋节文化的经典之作。这首诗表达了苏轼在月光下思念亲人的情感,成为了后世传颂的佳作。宋代不仅是文学的黄金时代,也是中秋节文化传承的重要时期。

文化的延续与创新

进入现代,尽管科技发展和社会变迁带来了许多新的节日形式,但中秋节的传统习俗依然深深根植于人们的日常生活中。如今,月饼已成为中秋节的重要食品,然而其外形和口味却随着时代的变化而不断创新。除了传统的五仁和莲蓉口味,还有现代的冰皮月饼、巧克力月饼等新型月饼,迎合了不同人群的需求。

现代的中秋节除了传统的赏月和吃月饼,许多城市还会举行灯会、演出等丰富多彩的活动,增强了节日的娱乐性和参与感。此外,随着全球化的推进,中秋节的文化逐渐传播到世界各地,成为了全球华人文化认同的重要象征。

无论是历史的月亮文化,还是现代的中秋庆典,月亮始终是承载着人们情感与祝愿的载体。中秋节不仅仅是一个天文现象的庆祝,更是人与人之间情感纽带的象征。

-

-

-

-

-

-

-

-

十月农耕与天文知识结合的智慧:如何通过节令种植保丰收

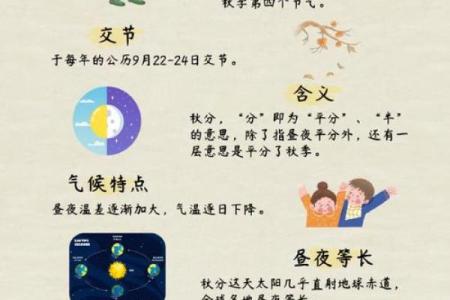

在农耕文化中,天文与节令的结合是农业生产的重要指导思想。古人通过观察天象变化、节令变换,积累了大量的天文农事知识,形成了与自然周期...

24节气 -

游牧文化与节庆的完美结合:蒙古族的生活方式与节日庆典

蒙古族的生活方式与节庆庆典深深植根于其独特的游牧文化,悠久的历史和丰富的传统习俗让这一文化成为世界上最具特色的生活方式之一。蒙古族...

24节气 -

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气