日背后的数字文化与科技魅力

在中国文化中,数字不仅仅是数学的符号,它们承载了丰富的历史、文化和科技的意义。数字与自然界的联系,尤其是在农业社会和天文观测中,形成了独特的文化背景。特别是“日”这一概念,背后蕴藏着深厚的数字文化和科技魅力。我们可以从历史案例中看到这些数字和科技的交融,既有传统习俗的体现,也有现代传承的延续。

农业与天文中的数字意义

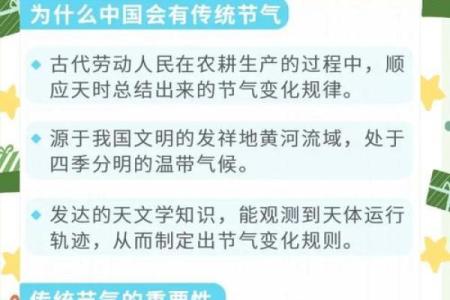

中国的农耕文化深受天文和季节变迁的影响。农历的制定就是基于对太阳和月亮运动的观察与计算。古人通过细致的天文观测,掌握了太阳的运行轨迹和季节的更替。日历的构建和农时的安排,恰恰反映了太阳与数字之间的紧密联系。例如,二十四节气的设定就是依据太阳的角度变化,每一个节气都对应着太阳在黄道上的特定位置。而这些节气不仅帮助农民确定播种和收获的最佳时机,还深刻影响了中国传统的节庆与风俗。

这种天文与农耕的结合,数字和时间的精准计算体现了古代中国对自然规律的深刻理解。例如,夏至和冬至这两个节气,太阳最直射或最偏斜的时刻,直接决定了昼夜长短,从而影响到古代农民的生产活动。数字的巧妙运用,使得农业活动的每一个环节都与天文息息相关,展现了数字与科技的智慧。

传统习俗中的数字文化

在中国传统习俗中,数字的运用不仅限于天文和农耕领域,饮食和节庆活动中也充满了数字的象征意义。传统节日如春节、清明节、端午节和中秋节,都有着与数字相关的丰富内涵。

例如,春节时的“团圆饭”是一种特殊的家庭聚会形式,饭桌上的食物数量和搭配往往有着深刻的象征意义。饺子、年糕、鱼等食物的数量和类型,反映了人们对来年好运的期许。数字“8”常常被视为吉祥数字,象征着财富和好运,而“4”则因其发音与“死”相近,被认为是不吉利的数字。

此外,传统活动如舞龙舞狮也充满了数字的象征。在很多地方,舞龙的队伍人数往往是奇数,特别是龙头、龙身、龙尾的安排,数字的对称与排列代表着五行、天干地支等深厚的文化寓意。这些活动不仅是一种表演形式,也通过数字的安排与天文、历史、文化紧密相连,呈现出丰富的符号意义。

现代传承与数字科技的结合

在现代,数字文化和科技的结合更为紧密。随着科技的进步,数字不再仅仅是象征意义的符号,它们在各个领域的应用更加广泛。例如,数字化的农历和天文观测系统,使得现代人也能够准确地掌握太阳和月亮的运动轨迹,继续延续古代的天文智慧。

现代的节庆活动中,数字的运用也得到了创新的传承。随着互联网的发展,传统的节日活动逐渐与数字科技结合,线上庆祝活动、虚拟红包、数字化的祝福都成为了新型的节庆习俗。例如,中秋节时,不少人通过微信发送“月饼”表情或数字化礼物,以此表达对亲友的祝福,这不仅保留了传统习俗中的“团圆”概念,也加入了现代科技的元素。

在这种现代传承中,数字和科技不仅是工具,更是文化传递的重要载体。我们可以看到,传统的文化符号与现代科技的发展并非割裂的,而是相互融合、共同发展。数字在新的时代背景下继续发挥着其独特的文化魅力,帮助我们更好地理解和传承古老的智慧。

起名大全

最近更新

- 今天适合出海捕鱼吗 2025年8月18日出海捕鱼是不是好日子

- 今天适合入学读书吗 2025年8月18日入学读书是适合的吉日吗

- 今天适合平整道路吗 2025年8月18日是不是适合平整道路的好日子

- 今天适合修建堤坝吗 2025年8月18日是适合见修建堤坝的吉日吗

- 今天适合合同签订吗 2025年8月18日合同签订好不好

- 今天适合住宅装修吗 2025年8月18日是不是住宅装修好日子

- 今天适合入学报名吗 2025年8月18日是不是适合入学报名的好日子

- 今天适合买房置业吗 2025年8月18日是不是买房置业好日子

- 今天适合安装浴缸吗 2025年8月18日安装浴缸好不好

- 今天适合店铺开业吗 2025年8月18日店铺开业是吉日吗

- 今天适合修建坟墓吗 2025年8月18日修建坟墓当天黄历吉日吗

- 今天适合安装大门框架吗 2025年8月18日安装大门框架是适合的吉日吗

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气