中秋节的历史与传统:探寻团圆背后的文化意义

中秋节,作为中华文化的重要节日之一,不仅仅是一次赏月、吃月饼的传统庆典,更是凝聚着深厚的文化象征和精神内涵。每年农历八月十五日,月亮圆满,人们团聚在一起,追寻着传统的足迹,感受着团圆和和谐的力量。这个节日的背后,蕴藏着丰富的历史渊源和文化象征。

起源与文化背景

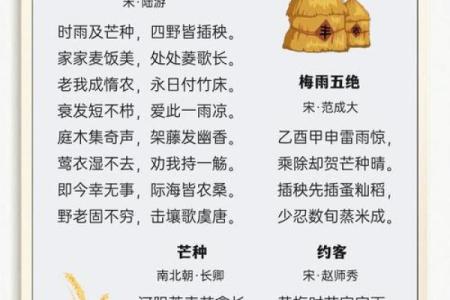

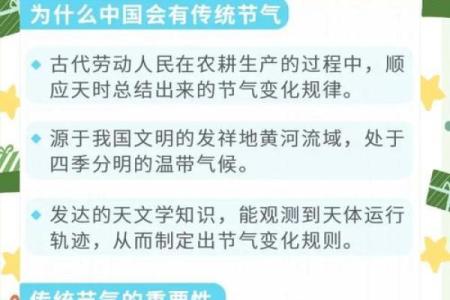

中秋节的起源可以追溯到古代农耕社会,尤其是在天文文化的背景下,月亮作为农民的自然指引,具有重要的象征意义。中国古代的农历年分四季,月亮的圆缺变化与农事息息相关,农民根据月相来确定播种、收获的时节。特别是秋季,是农作物丰收的季节,月亮的圆满象征着丰收与团圆。因此,八月十五日作为秋季的“月圆之夜”,自然成为了人们祭月、庆丰收的时机。

在《诗经》及《楚辞》中的多次提及,月亮不仅是自然现象的反映,也是古人寄托思乡、祝愿团圆的重要符号。月亮代表着远方的家乡,也象征着人们心中永恒的团聚愿望。正因为如此,中秋节在古代便拥有了重要的文化价值,并逐渐成为一个具有广泛社会意义的节日。

传统习俗与活动

中秋节的传统习俗丰富多彩,其中最具代表性的便是赏月和吃月饼。赏月活动的核心在于通过月亮的圆满来表达对家庭团聚的向往和对美好生活的祝福。月亮象征着家人团圆,正如古代文人所歌颂的:“人月两圆,心心相印”。这种活动不仅是对自然景观的欣赏,更是对心灵深处团圆情感的寄托。

月饼作为中秋节的另一重要传统食品,它的象征意义深远。月饼的圆形象征着团圆与完整,而其内部的不同馅料则代表着各式各样的祝福。根据史书记载,月饼最早出现在宋朝,成为人们庆祝中秋节的重要食品。到了元代,中秋节的月饼逐渐演变成传递祝福和维系亲情的载体。在古代,月饼不仅是家人之间的馈赠,还是用来表达忠诚和情感的象征。

活动方面,除了赏月和吃月饼外,民间还流传着许多庆祝活动,如灯谜、舞龙舞狮等,这些活动不仅增添了节日的欢乐气氛,也进一步表达了人们对家庭和睦、社会和谐的美好期许。

历史案例与现代传承

历史上,有两个与中秋节相关的重要案例,展现了节日的深刻文化内涵。其一,是唐代的“桂花月圆”。唐代的诗人杜甫曾在《月夜忆舍弟》中写到“戍鼓断人行,边秋一雁声”。这首诗表达了他在月圆之夜,身在异乡,思念亲人的情感。虽然当时并未完全确立今天的中秋节传统,但这种借月亮表达思乡之情的文化已经初具雏形。

第二个历史案例发生在元代,元宵节和中秋节的合并庆祝成为了人们普遍的习俗。月饼的广泛传播,使得它成为了中秋节的象征,而这一传统至今未变。元代的文人常在节日里以诗词抒发心情,留下一批赞美月亮与团圆的经典诗篇,反映了当时社会对这一节日文化的认可和推崇。

在现代,虽然中秋节的庆祝方式经历了许多变化,但其核心的团圆文化并未改变。今天,月饼不仅仅是节日的美味,它也承载着亲情、友情和爱情的深厚情感。在城市化进程中,越来越多的家庭会选择在节日期间回家团聚,共享亲情时光。此外,许多企业和政府单位也会通过组织各种形式的活动,弘扬这一传统文化,使其更符合当代社会的需求。

通过这些传统的传承和创新,中秋节作为一种文化现象,在现代社会依然焕发着勃勃生机。无论是通过家庭的聚会,还是通过社会的广泛参与,人们在这个特殊的日子里,依旧找到了归属感和认同感。

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气