探寻回族节日中的养生智慧与风俗

回族的传统节日丰富多彩,承载着深厚的历史文化底蕴。每个节日的背后都有其独特的养生智慧和风俗,这些习惯不仅仅是节庆的象征,更蕴含着回族先民在长期的农耕、天文观察中总结出的生活智慧。在这些节日中,回族人通过合理的饮食安排、休闲活动和节令的适应,保持身心健康,传递着几千年的智慧。

农耕与天文的智慧:节令养生的基础

回族的传统节日大多与农耕社会的节令变换密切相关。特别是一些重要节日,如“开斋节”和“古尔邦节”,它们的日期与农历的变化息息相关。古代回族人民通过天文观察和季节更替,制定了不同节令的节庆活动。例如,开斋节的日期是在伊斯兰教斋月结束后,这一时刻不仅意味着宗教上的重要时刻,也有着季节更替的意义。回族先民认为,春夏交替之时,人们的身体容易出现体内湿气和热气不平衡,开斋节的传统禁食习惯恰好帮助身体“清火排毒”,恢复体力。

这种基于农耕和天文的养生智慧,至今仍然影响着回族的日常生活。例如,古尔邦节上,回族家庭常常选择屠宰牲畜,分享美食,这不仅是宗教仪式,也是为了加强身体的阳气,帮助消化,增强体力,以应对季节的变换。传统中提到的“温补”理念,正是借助节气与季节变化的力量,帮助人们调节体内的阴阳平衡。

清真饮食的养生之道

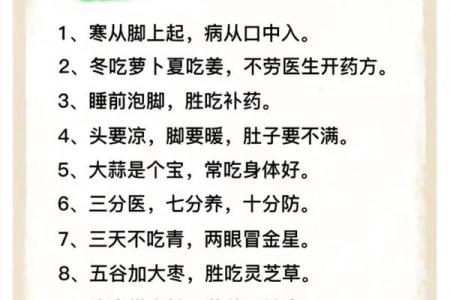

回族的节日饮食文化,以清真为基础,既遵循宗教规范,又具备显著的养生功能。例如,在开斋节期间,传统的“酥油茶”和“红枣羹”常常出现在家庭餐桌上。酥油茶,源于西藏,但在回族文化中经过改良,具有滋补、温暖的效果,尤其适合春季和秋季天气变化时食用。其主要成分是酥油和茶叶,这两者在传统中都有着温补、驱寒、增气力的功效。红枣羹则是回族常见的节日食品,红枣含有丰富的铁质和维生素,能滋补血气,增强免疫力。

这些食物不仅满足了节日的味蕾,更有着调节体内阴阳、补充气血的作用。回族传统饮食的养生智慧,无论是在节日庆祝时,还是在日常生活中,都是追求健康与长寿的重要体现。

运动与节令活动的结合

在回族的传统节日中,节日的庆祝常常伴随着一些形式的集体活动,如舞蹈、体育竞技等。这些活动不仅是娱乐,也是养生的重要一环。例如,在古尔邦节期间,回族社区会组织马拉松、骑马竞赛等活动,这些活动能够提高身体的协调性与耐力,有效增强体力。马拉松这类长时间的耐力运动,通过激发体内的能量和促进血液循环,帮助人们保持活力和健康。

这些活动体现了回族人对“动静结合”的养生观念。在传统文化中,静能养神,动能养体,节日中的集体活动正是这一养生哲理的体现,帮助参与者在欢庆之余,达到身心的平衡。

新兴节日中的养生智慧

随着时代的发展,回族的节日习俗也逐渐融合了现代元素,但其中的养生智慧依然传承着。在现代回族的节日庆祝活动中,越来越多的人开始关注饮食的健康和节日活动的科学性。例如,现代回族人会在节日餐桌上更多地加入富含膳食纤维的蔬菜和水果,减少油腻的食物摄入,以适应现代人对健康饮食的追求。同时,节日中的运动形式也逐步变得多样化,瑜伽、太极等温和的运动逐渐成为节庆期间的常见活动,帮助人们在放松身体的同时调节内心,提升身心健康。

回族的节日文化不仅是对传统习俗的传承,更是在现代社会中找到适应当下生活方式的养生之道。在对古老智慧的尊重与创新中,回族的节庆文化始终保持着与时代同步的生命力。

起名大全

最近更新

- 今天适合祭拜先祖吗 2025年9月21日这天祭拜先祖可不可以

- 今天适合筑防洪堤吗 2025年9月28日这天能筑防洪堤吗

- 今天适合祭拜灶王爷吗 2025年9月24日是适合见祭拜灶王爷的吉日吗

- 今天适合祭拜仪式吗 2025年9月23日这天祭拜仪式有没有讲究

- 今天适合祭祀先人吗 2025年9月29日祭祀先人是不是适合的吉日

- 今天适合窗帘安装吗 2025年9月24日窗帘安装宜不宜

- 今天适合竖立房柱吗 2025年9月29日适合竖立房柱吗

- 今天适合移柩吗 2025年9月26日当天移柩是黄历吉日吗

- 今天适合移徙吗 2025年9月27日是适合移徙的吉日吗

- 今天适合竖立房柱吗 2025年9月22日适合竖立房柱吗

- 今天适合祭拜灶王爷吗 2025年9月28日当天当天可不可以祭拜灶王爷

- 今天适合祭拜吗 2025年9月27日祭拜当天可不可以

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气