冬至:古老节令背后的温补养生秘诀

冬至是二十四节气中的一个重要节令,也是人们传统养生文化的重要组成部分。从古代农耕文化到现代社会,冬至一直以来都与温补养生紧密相连,承载着丰富的历史背景与习俗。今天,我们来一起探索冬至节令的起源、传统习俗以及它在现代的传承。

冬至的起源:农耕与天文的结合

冬至的起源可以追溯到古代中国的农耕社会。当时,人们依据天文现象来安排农事活动,而冬至恰恰是太阳直射地球最南端的一天,也就是白昼最短、夜晚最长的一天。在这一时节,太阳的力量最弱,而大地的阴气最重。因此,古人认为这是阳气“藏”于地底的时刻,也是阴阳转换、天地交替的重要节点。

在农业生产上,冬至之后气温逐渐下降,寒冷的气候对农作物生长产生影响。农民们会在冬至前后完成秋收工作,并准备迎接新一轮的春耕。因此,冬至不仅是天文现象的反映,也是对农业生产周期的调整与适应。

传统习俗:饮食与活动的双重调养

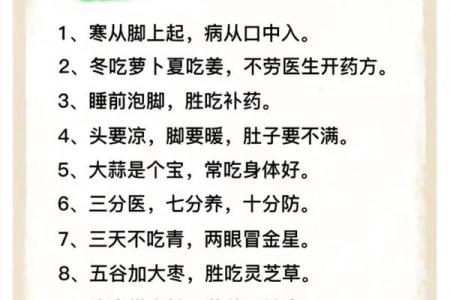

在传统习俗中,冬至是与养生息息相关的节令,尤其是饮食和活动方面更为讲究。饮食上,冬至被认为是“补冬”的最佳时机。自古以来,人们习惯在这一天食用一些具有温补效果的食物,如饺子、羊肉、糯米、桂圆等。这些食物有助于增强人体的阳气,抵御寒冷,保持身体的健康。

在《黄帝内经》中提到,冬季应当注重养藏,防止阳气外泄,因此饮食方面要避免过于寒凉的食物,以温热为主。此外,冬至是“阴盛阳衰”的时候,适当的进补有助于平衡体内的阴阳,促进身体健康。尤其是在寒冷的北方,冬至吃饺子成为了一项传统习俗,寓意着包裹阳气,保持身体温暖。

活动方面,冬至也是一项重要的节令活动。例如在古代,很多地区会举行祭天祭祖的仪式,表达对天地的敬畏与感恩。民间还会组织一些迎冬至的活动,如打麻糍、烧火锅等,这些活动不仅是社交的一部分,也在寒冷的季节里增强了人与人之间的联系。

历史案例:古代与近代的冬至养生

第一个历史案例来自于《黄帝内经》。该书作为中医经典,明确指出冬季养生要以“温补”为主,强调在冬至时节,应顺应自然界的变化,采取适当的饮食与作息调整。书中提到,冬季“藏”是养生的重点,应当通过合理的饮食调养,增强身体的免疫力与抗寒能力。

第二个案例来自于唐代的养生观念。当时,冬至不仅仅是天文现象的观察,更是一种养生哲学的体现。唐代的宫廷医师会在冬至时节特别注重为皇帝和贵族调理身体,推荐食用以羊肉、桂圆等温补食材为主的食谱,并进行气功锻炼,以增强阳气。冬至成为了贵族养生的重中之重,体现了古人对这一节令的重视。

冬至养生在今天的应用

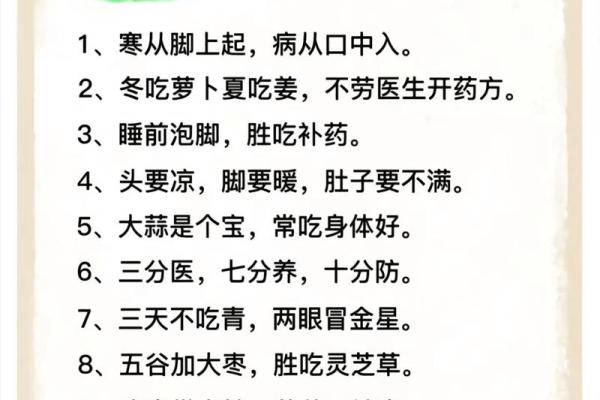

在现代社会,虽然农耕与天文活动已不再直接影响日常生活,但冬至的养生观念依然深深植根于人们的生活中。尤其是在一些地方,冬至吃饺子、喝羊肉汤等传统饮食仍然保留着,成为了寒冷冬季中重要的文化符号。此外,随着人们健康意识的提高,现代医学也结合传统中医理念,提出冬至期间适当温补、增强体质的建议。

如今,随着生活节奏的加快和工作压力的增加,冬至养生不仅限于饮食,更多的人会选择在这一天进行一些放松活动,如泡温泉、做瑜伽或进行按摩等。这些活动有助于调节身体的血液循环,增强免疫力,适应冬季寒冷的天气。

无论是古人还是现代人,冬至养生的智慧都提醒我们,顺应自然的变化,调节饮食与活动,才能更好地度过寒冷的冬季,保持身体健康。

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气