春节即将来临,探寻农耕社会的节日风俗

在中国传统文化中,春节作为最重要的节日之一,承载着深厚的历史和文化积淀。其背后的习俗和仪式,往往与农耕社会的生活方式密切相关。从农耕到天文,春节的起源深深扎根于自然与人类的关系。让我们通过历史的视角,探寻春节的起源和传统习俗。

农耕与天文的结合

春节的起源与农耕社会的生活密不可分。古人通过观察天文现象,发现冬至之后,太阳逐渐回升,白昼渐长,意味着春天的到来。对于依赖农业生产的古人而言,这个时期是最重要的季节变化,标志着新一年的开始。春节的时节,恰是农历新年的起点,农耕社会以此为界,开启新一轮的播种和收获。因此,春节不仅是一个节日,更是农耕社会与天文现象相互交织的产物,反映了古人对自然界变化的敬畏与感恩。

汉代的春节风俗

汉代的春节活动在今天依然影响深远。汉代人民迎接新年的方式,既有祭祀活动,又有欢庆的娱乐活动。《礼记》记载,春节期间人们会举行盛大的祭天祭祖仪式,以感谢神明和祖先的庇佑。同时,古人还通过“除夕”之夜的团圆饭来表示对家族亲人的思念与祝福。这个传统习俗至今在许多地方依然存在。

在汉代,春节还是一个祈求丰收的时刻。作为农耕社会,古人非常重视对神明的祭祀,尤其是土地神和农业神。在春节的祭典中,人们通过献上丰盛的祭品,表达对自然和天神的敬意,祈求来年农田丰收,五谷丰登。这种与农业生产紧密结合的节日活动,体现了古人对大自然和天命的尊重。

唐代春节的社会与民间习俗

唐代时期,春节不仅是宫廷中的盛大节日,也成为了百姓日常生活中不可或缺的一部分。唐代诗人白居易在《新年夜》一诗中写道:“天街小雨润如酥,草色遥看近却无。”这反映了春节时节,气候已逐渐转暖,春意盎然。唐代的春节活动多种多样,除了有传统的祭祀和祈福活动外,还有丰富的民间庆祝仪式。例如,放爆竹、舞龙舞狮等娱乐活动,这些习俗最早可追溯到农耕时代的祭祀仪式,后来逐渐演变为节庆娱乐。

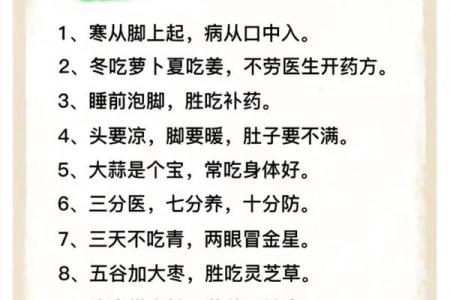

在唐代,春节的庆祝方式也涉及到饮食文化。人们在这一天准备丰盛的年菜,象征着新的一年富贵、安康。唐代人尤其重视春节时节的食物,如饺子、年糕等,这些食品的寓意与农耕文化中的“丰收”和“吉祥”紧密相连。

春节的延续与创新

进入现代社会,虽然社会结构发生了巨大变化,但春节的传统习俗依然得到广泛传承,且与时俱进。现代春节依旧保留着祭祖、团圆饭、放鞭炮等传统活动,但随着社会的发展,许多新元素也加入其中。在许多城市,春节期间的文化活动如庙会、灯会,甚至是大型的文艺演出,成为了人们休闲和娱乐的重要组成部分。

随着经济的繁荣和现代化的推进,春节的消费文化也变得尤为突出。人们不仅重视年货的采购和节日礼品的交换,还借助这个节日进行家庭团聚与心灵的慰藉。现代春节,已不再仅仅局限于农业社会的节令风俗,它融入了现代社会的生活方式,展现了传统与现代的和谐交融。

春节作为中华民族的重要节日,历经千年风雨,依旧保持着鲜明的文化特色。从古代的农耕祭祀到今天的年味浓厚,春节不仅仅是一个节日,它承载着民族的记忆和情感,是中华文化传承的重要载体。

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气