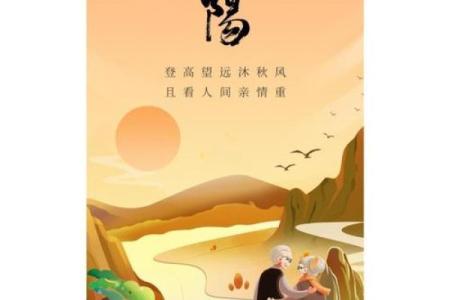

重阳节:重阳节登高习俗与健康生活的关系

重阳节,作为中国传统节日之一,至今已有几千年的历史。每年农历九月初九,民间便会举行一系列庆祝活动,其中最具代表性的便是登高祈福。登高作为重阳节的重要习俗,不仅是对先人的纪念,也是与健康生活密切相关的活动。在现代社会中,这一传统活动不仅传承了千年的文化,还与人们的健康生活方式息息相关。

重阳节的起源:农耕与天文的结合

重阳节的历史渊源与中国传统农耕文化和天文现象紧密相关。农历九月初九,恰逢秋季的中期,这个时节是农田收获后的休闲时期,也是大自然过渡到寒冬的时期。根据天文历法,九月初九的“九”是一个极为特殊的数字,象征着阳气最旺盛的时刻。古人认为,九月初九这一天,天地间的阳气最为强盛,适宜进行一些与健康相关的活动,因此重阳节的登高习俗也随之产生。

古时,人们习惯在此时登高望远,寓意去除晦气,祈求平安长寿。结合当时的农耕文化,登高也象征着一年辛勤劳作的完成与丰收。而在此时进行祈福活动,也能借助自然界的阳气来增强个人的生命力与健康。

传统习俗与健康生活的联系

重阳节的登高习俗,除了有祈福的意义之外,更有利于增强身体的健康。古人认为,登高既能锻炼身体,又能达到心境的放松,尤其是对老年人来说,爬山、登高可以帮助增强体力,提高免疫力。这个习俗通过历史的积淀,成为了全民健身的重要组成部分。

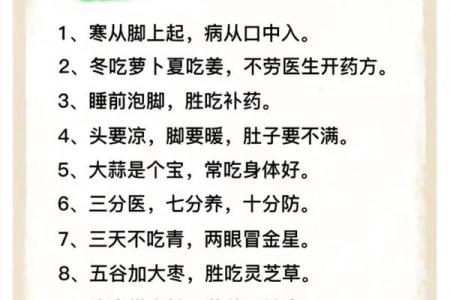

在饮食方面,重阳节的传统食物也与健康息息相关。例如,菊花酒、重阳糕等都是节令食品。菊花酒被认为有清热解毒的作用,而菊花作为草药的一部分,在中医里有着极高的药用价值,具有明目和解毒的功效。重阳糕则是由多种健康食材制成,含有丰富的营养成分,吃了能够补充体力,增强身体的抵抗力。通过这些饮食习俗,重阳节无形中推动了健康饮食文化的传播与实践。

历史案例:屈原与王阳明的重阳节记载

在历史中,屈原与王阳明都有过与重阳节相关的记载。屈原在《离骚》中提到过“登高望远”,这与后来的重阳节登高习俗有着相似之处。在屈原的作品中,登高不仅是一个追寻自我、摆脱困境的象征,也代表着一种超越尘世烦恼、追求精神升华的态度。这种寓意在重阳节的登高习俗中得到了传承。

另一位与重阳节有着紧密联系的历史人物是王阳明。在他的一篇文章中提到,重阳节登高是为了寄托人们对健康长寿的期盼,登高不仅能增强体力,还能使人放松心情,达到修身养性的目的。王阳明的哲学思想强调“知行合一”,他认为重阳节的登高,不仅是身体上的锻炼,更是精神上的修炼。这一观点至今依然影响着现代人对登高习俗的理解。

重阳节与老年人健康

随着社会的进步,重阳节的传统习俗不仅没有消失,反而在现代得到了新的传承。尤其是在老年人群体中,重阳节的登高活动成为了健康生活的一部分。许多城市和乡村会组织老年人登高活动,邀请他们到附近的山脉、景点参加爬山健步走等活动。这不仅能促进老年人身体健康,增强体力,改善心肺功能,还能在社会交往中增强老年人的归属感和幸福感。

现代医学也证实,适度的登高活动有助于增强身体的柔韧性和耐力,减少高血压、心脏病等疾病的风险。因此,重阳节的登高习俗,不仅仅是传统的文化庆祝,更是一种符合现代健康理念的生活方式。

通过对重阳节的了解,我们可以看到这一习俗不仅仅是对传统文化的继承,它还为现代人的健康生活提供了丰富的启示。

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气