开斋节背后的故事:回族如何保持千年传统

开斋节是回族每年最为重要的节日之一,它不仅是信仰的象征,更承载着深厚的历史文化和传统习俗。这一节日起源于伊斯兰教的教义,庆祝斋月的结束,标志着回族在漫长的历史发展过程中,如何保持其文化传统和宗教习惯。开斋节不仅仅是宗教的庆典,更是回族社会的一部分,体现了农耕社会的节令变化、天文的规律以及历史上特定事件的纪念。

开斋节的起源与天文农耕

开斋节的最初起源可追溯至伊斯兰教的教义。每年,回族信徒会在斋月期间进行封斋,整个斋月的开始和结束都有严格的时间规定,而这个时间则由天文的规律决定。开斋节的日期是依据月亮的变化而定的,正是这一点,体现了回族对天文现象的高度关注和对自然规律的敬畏。在古代农业社会,月亮的周期不仅决定了节令的变化,也影响着农作物的播种与收获。回族的开斋节习俗,实际上是通过对月亮和季节的观察,形成了一种农业周期性的庆祝方式。

在历史上,开斋节作为一个重要的节日,不仅具有宗教意义,同时也有着深远的农耕文化背景。在中国西北的回族聚集地,开斋节的庆祝与当地农业社会的季节性变化密切相关。例如,在西北的一些回族地区,传统的开斋节习俗和农田的播种季节重合,信徒们通过这一天的庆祝活动,祈求来年五谷丰登、风调雨顺。

传统习俗:饮食与活动

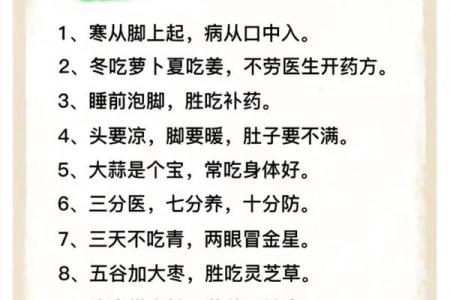

开斋节的传统习俗,特别是饮食和活动,贯穿着回族千年的文化积淀。最为人们熟知的便是节日期间的集体聚餐和团圆。节日清晨,回族家庭通常会共同享用开斋餐,这顿饭象征着斋月的结束,也是团结与和谐的象征。传统的开斋餐多种多样,包括羊肉、面食、甜点等,反映出回族在食物上的多样性和对丰收的庆祝。

除了饮食,开斋节期间的活动同样充满了宗教与文化色彩。最具代表性的便是节日的礼拜。信徒们会在清晨前往清真寺参加祷告,感谢上帝赐予的恩惠,并祈求来年平安、健康。此外,亲友之间的互赠礼物、互相问候等社交活动,也成为了这一节日的不可或缺的组成部分,促进了族群之间的联系和凝聚力。

历史案例:古代回族的开斋节传承

回族的开斋节习俗经过几百年的传承和发展,逐渐成为一个极具地域特色的节日。在明代回族兴起的时期,开斋节不仅仅是宗教仪式,更是民族认同的重要体现。例如,在陕西一带,回族的开斋节习俗得到了地方政府的支持和认可,成为了地方民族文化的一部分。此时的回族在庆祝开斋节时,不仅注重宗教仪式的准确性,还开始融入地方民间的节庆文化,例如在节日中加入舞龙、舞狮等活动,增强了节日的娱乐性和参与感。

开斋节的现代庆祝方式

进入现代社会,开斋节依然是回族文化的重要象征,但随着社会的发展和时代的变迁,开斋节的庆祝方式也发生了一些变化。在大城市中,回族的开斋节庆祝活动更加注重家庭和社区的聚会,而不再像传统农耕社会那样依赖农业生产周期的变化。如今的开斋节活动更注重通过社交媒体的传播、电视直播等方式进行现代化展示,成为一种全球性的庆典。与此同时,许多回族社区依然保留着传统的做法,比如聚餐、礼拜和互赠礼物等,这些习俗不仅让年轻一代记住了自己的民族文化,也让外界更加了解回族的传统。

在回族的开斋节庆祝中,尽管时代变迁,传统习俗与现代生活方式的结合让这一节日不断焕发出新的活力。回族人民在遵循宗教教义的同时,始终没有忘记对祖辈留下的文化遗产的尊重与传承。

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气