中秋节背后的天文奥秘

中秋节,是一个充满浪漫与团圆氛围的传统节日,每年农历八月十五,月亮最为圆满明亮。这个节日的庆祝活动,不仅仅是人们团聚的时刻,也与天文学有着深厚的联系。从古代农耕文化到现代社会,月亮的变化与天文现象一直是中秋节的重要背景,今天我们便来一起探讨一下这个节日背后的天文奥秘。

起源:农耕文化与天文的结合

在古代中国,农业是社会的基础,农民的生产活动与天象变化密切相关。农历八月,正值秋季农作物的丰收时节,月亮的圆满象征着农民辛勤劳动的成果,也是丰收的象征。中秋节最早的起源并非完全是为了纪念月亮,而是与农业祭祀活动有关。古人相信,月亮是大自然中能量与运气的象征,而月圆的日子,也代表了阴阳调和的时刻。每年这个时候,人们会通过祭月活动祈求丰收与家人平安。

中国古代典籍中提到的“月亮祭祀”便是这一传统的起源。在《山海经》中有记录“秋月盈盈,万物皆欣”,这不仅描述了月亮圆满的美景,也暗示了月亮与农作物的关系。因此,中秋节成为了一个与月亮和丰收紧密联系的节日。

唐代的月亮与祭月

唐代是中国历史上一个文化繁荣的时期,月亮在当时的文学与节令活动中占据了重要位置。唐代诗人王建的《中秋月》中写道:“遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。”诗人用月亮作为象征,表达了家族成员因为节日而聚在一起的情感。唐代宫廷的月亮祭祀活动尤为盛大,皇帝会亲自举行祭月仪式,祈求国家安定、五谷丰登。

此外,唐代人还流行在中秋夜赏月并宴饮,甚至有了月饼的雏形,这些活动不仅是民间的习俗,也成为了中秋节的传统内容。月亮的明亮象征着天命的圆满,这种文化印记也传承至今。

明代的月饼与月亮

到了明代,中秋节的习俗逐渐发展成了家庭团聚和赏月的传统。特别是在月饼的文化上,月饼不仅是食物,更象征着团圆与好运。在《明史》中有提到“中秋月夜,百姓皆食月饼,祭月祈安”,月饼成为了中秋节的代表性食品,承载着人们对团圆和幸福的美好祈愿。

据传,月饼最早是由明代的一些反叛分子作为起义的密信传递工具,后来逐渐演变为节日食品,成为了祭月和庆祝节日的象征。在明代,赏月与吃月饼的活动已经成为家家户户必不可少的节令习惯。

天文与文化的结合

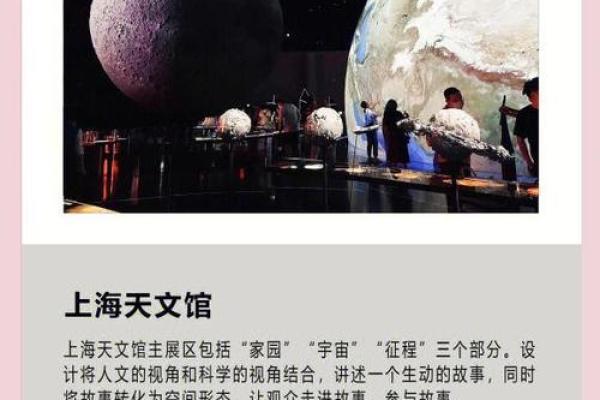

现代社会虽然发生了巨大的变化,但中秋节的传统依然得到延续,尤其是在天文方面。随着科技的进步,人们不仅可以通过天文望远镜清晰地观测月亮,还能借助现代科技模拟月亮的变化,进行更深入的天文研究。天文学家每年都会在中秋节期间举行各种天文活动,让大众更好地理解月亮的运动轨迹与地球的关系。

在当代,除了传统的家庭聚会、吃月饼和赏月等习俗外,越来越多的人开始通过参与天文观测活动,进一步了解月亮的科学奥秘。有些地方还举行大型的月亮节庆活动,通过现代科技手段展示月亮的变化,吸引了大量的天文爱好者参与。

中秋节作为一个富有文化底蕴的传统节日,不仅是家庭团聚的象征,更承载着古代农耕文化与天文现象的深厚联系。无论是古代的祭月活动,还是现代的天文观测,月亮始终在这个节日中占据着特殊的地位,提醒我们珍惜与家人共度的每一刻。

起名大全

最近更新

- 今天适合更换电表吗 2025年9月28日当日更换电表有没有讲究

- 今天适合梁木安装吗 2025年9月25日梁木安装日子好吗

- 今天适合更换水龙头吗 2025年9月28日更换水龙头行不行是好日子吗

- 今天适合桥梁竣工吗 2025年9月24日这天桥梁竣工可不可以

- 今天适合桥梁连接吗 2025年9月29日是不是桥梁连接的好日子

- 豪字取名男孩:结合五行的高分吉祥名字方案

- 今天适合更换房门吗 2025年9月24日更换房门合适吗

- 今天适合春游吗 2025年9月25日是不是春游好日子

- 今天适合新家搬迁吗 2025年9月22日新家搬迁是不是黄道吉日

- 2025年04月30日是否属于结婚吉日? 适合办婚礼吗?

- 今天适合栽种植树吗 2025年9月21日栽种植树能吗

- 今天适合收养领养吗 2025年9月28日是不是收养领养好日子

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气