中秋节是什么节日?揭开天文与习俗的完美融合

中秋节,这一传统节日,早在数千年前的中国农耕社会就有了雏形。它不仅是农民庆祝丰收的节日,也与天文现象紧密相连,尤其是月亮的圆满。这个节日的形成与人类对自然界的观察、理解以及生活方式息息相关,经历了代代传承,并且在现代社会中得到了进一步的丰富与发展。

天文与农耕的结合

中秋节的起源可以追溯到古代农耕社会,当时人们通过观察天体变化来决定农业生产的时机。月亮在中国古代文化中具有重要的象征意义,它不仅代表着时间的流逝,还寓意着团圆和和谐。在中国古代,农历八月十五正是丰收的季节,月亮最为圆满,象征着丰盈与团圆。古人认为,圆月能够带来好运,因此在这一天,人们会祭拜月亮,感谢大自然的馈赠。

中秋节的天文意义更为深刻。在古代,人们通过观察月亮的周期变化来安排农耕活动,尤其是秋收后的祭月活动,体现了天文现象与农事活动的紧密联系。月亮的圆缺变化在农耕社会中不仅代表着时间的划分,也深刻影响着人们的生产和生活节奏。而八月十五的圆月,正是象征着丰收与团圆的最佳时刻。

传统习俗:饮食与活动

随着中秋节的逐渐演变,传统习俗也在不断丰富与发展。最具代表性的就是月饼的食用。月饼作为中秋节的重要食品,不仅因其外形像月亮而成为节日的象征,还蕴含着深刻的文化内涵。古代人们制作月饼时,会加入各种馅料,如豆沙、莲蓉和五仁等,象征着人们对美好生活的追求和对家庭团圆的期许。月饼的分食,也是团圆的一种象征,家人围坐一起,共同分享这圆满的美食。

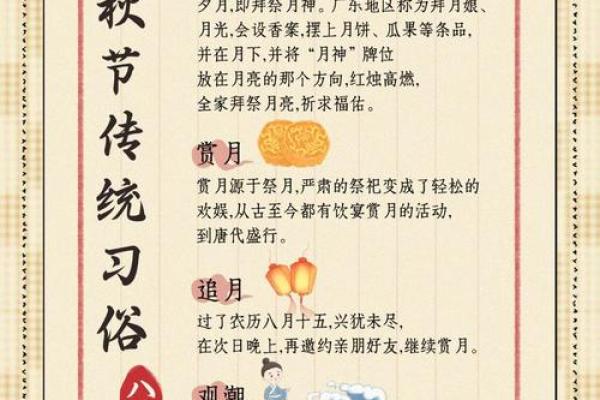

除了月饼,中秋节还有许多其他的习俗。赏月活动便是其中之一。古人有云:“举头望明月,低头思故乡。”中秋之夜,家人朋友聚集一起,赏月、聊天、讲述历史故事,形成了浓厚的团聚氛围。尤其是在古代,人们通过诗歌、舞蹈、歌谣等形式来表达对月亮的崇敬以及对团圆的向往。

历史案例:嫦娥奔月与吴刚伐桂

在中国古代文化中,嫦娥奔月和吴刚伐桂是与中秋节密切相关的两个传说。嫦娥奔月的故事讲述了月亮上的美丽女子嫦娥因偷吃仙丹而飞升至月宫,留下丈夫后羿在地球上孤独等待。这个故事象征着爱情的忠贞与孤独的期盼。每逢中秋节,月亮便成为了无数人思念故人的载体,承载着人们对亲情、爱情和乡愁的情感。

另一个与中秋节相关的传说是吴刚伐桂。吴刚因触犯天规,被罚到月宫砍伐一棵永远不会倒下的桂树。这个故事反映了人类对努力与坚持的敬畏。无论人们如何努力,吴刚始终无法完成任务,这象征着命运的无法掌控与对理想的不断追求。

全球化下的中秋节

进入现代,中秋节的庆祝方式虽有所变化,但其核心精神——团圆与对天文现象的敬畏,依然未曾改变。如今,随着全球化的发展,中秋节已成为一个跨越国界的节日,许多海外华人社区也会通过举办月饼制作活动、赏月晚会等方式来庆祝这一传统节日。无论身在何处,月亮依然是人们心中的纽带,将远隔千里的亲人们紧紧相连。

此外,现代科技的进步使得中秋节的文化传承更加丰富与多元。通过数字平台,人们可以随时随地共享自己的中秋体验,月饼的种类和形式也变得更加创新与多样。虽然现代生活节奏加快,但中秋节所传递的“团圆”理念依旧是每个人心中的不变主题。

在这些传统与现代的交织下,中秋节不仅承载了丰富的历史文化,也展现了人们对美好生活的不断追求和对天文现象的深刻理解。

起名大全

最近更新

- 今天适合更换电表吗 2025年9月28日当日更换电表有没有讲究

- 今天适合梁木安装吗 2025年9月25日梁木安装日子好吗

- 今天适合更换水龙头吗 2025年9月28日更换水龙头行不行是好日子吗

- 今天适合桥梁竣工吗 2025年9月24日这天桥梁竣工可不可以

- 今天适合桥梁连接吗 2025年9月29日是不是桥梁连接的好日子

- 豪字取名男孩:结合五行的高分吉祥名字方案

- 今天适合更换房门吗 2025年9月24日更换房门合适吗

- 今天适合春游吗 2025年9月25日是不是春游好日子

- 今天适合新家搬迁吗 2025年9月22日新家搬迁是不是黄道吉日

- 2025年04月30日是否属于结婚吉日? 适合办婚礼吗?

- 今天适合栽种植树吗 2025年9月21日栽种植树能吗

- 今天适合收养领养吗 2025年9月28日是不是收养领养好日子

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气