四月踏青习俗:探访春天的节气与民间活动

随着春风拂面,四月的到来意味着踏青的时节已经悄然而至。踏青不仅是人们迎接春天的方式,更是与自然亲近、感受生命复苏的重要时刻。踏青习俗不仅在古代流传至今,它还与春天的节气和民间活动紧密相连,融入了浓厚的农耕文化和天文知识。

踏青的起源:农耕与天文

踏青的习俗根源深厚,最早可追溯到中国古代的农耕文明。四月,恰逢春季的末尾,是农业生产中最重要的播种季节。农民们利用这一时节外出踏青,不仅是为了放松身心,远离田间的繁重劳作,更有着祈求丰收的深远意义。春天是万物复苏的季节,也是播种和植树的最佳时机。踏青活动中的插柳、栽花等习俗,既象征着生长和繁荣,也承载着农业社会对自然力量的敬畏与崇拜。

与此同时,踏青与中国古代天文知识的联系也密切相关。春分过后,太阳逐渐北移,白昼渐长,气温回升,万物生长。这一节气的变化影响了农事的安排,也影响了民间的节庆活动。古代的天文历法指导着人们选择在适宜的时节外出踏青,借此呼吸新鲜空气,感受春天的生气勃勃。

传统习俗:饮食与活动

在踏青的过程中,饮食习俗尤为重要。春天是食材丰富的时节,野菜、春笋、嫩芽等食材在这个时节生长茂盛。民间有踏青采摘春菜的传统,既可以感受自然的馈赠,又能丰富餐桌上的美味。青菜、香菇、春笋等食材常常成为春季餐桌上的主角,春天的味道,也就在这一口口鲜美中悄然显现。

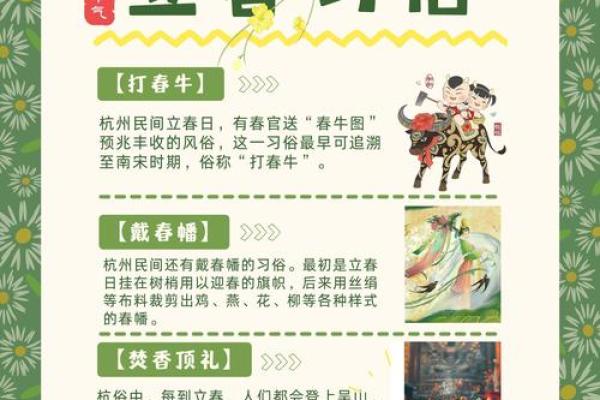

除了饮食,踏青活动中还包括了多种有趣的民间习俗。例如,古代人们会在踏青时进行一些祭祀活动,祈求神灵保佑丰收;而在一些地区,人们则会组织放风筝、打秋千等活动。这些活动既是娱乐休闲的方式,也传达了对自然界和生长的祝福。

唐代的踏青习俗

唐代是中国历史上一个文化繁荣的时期,也是踏青习俗盛行的时代。唐代诗人王之涣的《登鹳雀楼》中提到“白日依山尽,黄河入海流”,描绘了春天的壮丽景色。唐代人们的踏青活动,通常伴随着赏花、观景、吟诗作对等文人雅集。许多诗人也通过踏青写下了许多脍炙人口的诗篇,表达他们对春天景色的热爱与对自然的敬畏。踏青不仅是人们欣赏大自然美景的方式,更是一种精神层面的追求。

宋代的踏青与文人雅集

宋代的踏青习俗,特别是在文人圈中,具有更深的文化内涵。宋代的诗人陆游曾在《春夜喜雨》中提到,“天街小雨润如酥,草色遥看近却无”。在宋代,踏青常常与文人的诗词作对、书法雅集相结合,成为一种文化活动。宋人崇尚自然之美,许多文人通过踏青表达对春天的感悟,形成了独特的“踏青文人”群体。

踏青与亲子活动

在现代,踏青活动不仅仅局限于传统的农耕社会背景,它也成为了现代城市人放松身心、享受亲子时光的绝佳选择。如今的踏青活动,更多地融入了家庭的陪伴和亲子互动,尤其是城市中人们常常选择在周末带着孩子一起走出家门,去公园、乡村或者山野,感受春天的气息。

这些现代的踏青活动虽然形式上与古代有所不同,但核心的精神——亲近自然、放松身心、感悟生命——却依然没有改变。无论是远足,还是野餐,抑或是和家人一起放风筝,这些活动都在传承着春天踏青的传统与文化。

通过踏青,古人和现代人都能够在自然中找到归属感,重新与世界建立联系。这种传统习俗无论是在农耕社会,还是在现代都市中,都以不同的方式体现着人们与自然的和谐相处。

起名大全

最近更新

- 今天适合更换电表吗 2025年9月28日当日更换电表有没有讲究

- 今天适合梁木安装吗 2025年9月25日梁木安装日子好吗

- 今天适合更换水龙头吗 2025年9月28日更换水龙头行不行是好日子吗

- 今天适合桥梁竣工吗 2025年9月24日这天桥梁竣工可不可以

- 今天适合桥梁连接吗 2025年9月29日是不是桥梁连接的好日子

- 豪字取名男孩:结合五行的高分吉祥名字方案

- 今天适合更换房门吗 2025年9月24日更换房门合适吗

- 今天适合春游吗 2025年9月25日是不是春游好日子

- 今天适合新家搬迁吗 2025年9月22日新家搬迁是不是黄道吉日

- 2025年04月30日是否属于结婚吉日? 适合办婚礼吗?

- 今天适合栽种植树吗 2025年9月21日栽种植树能吗

- 今天适合收养领养吗 2025年9月28日是不是收养领养好日子

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气