正月十五,如何通过习俗迎接春天的第一缕阳光

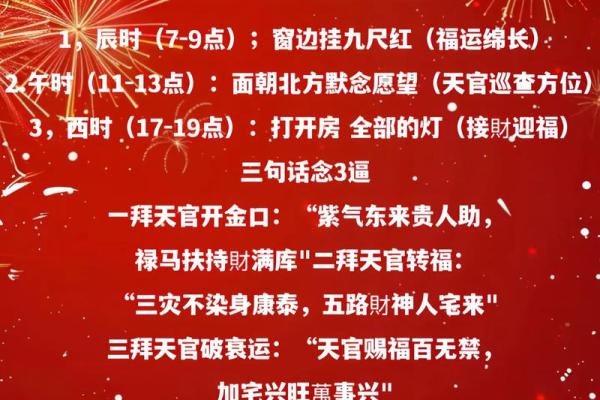

正月十五,作为中国传统节日之一,不仅是元宵节的庆祝时刻,更蕴藏着深厚的农耕文化和天文知识。从古至今,正月十五象征着春天的到来,迎接春天的第一缕阳光。通过一系列独特的习俗与庆典,人们表达对新一年美好生活的期盼,也象征着万物复苏、生命重生的主题。

农耕与天文的起源

正月十五的习俗,深深植根于中国古代的农耕文化与天文观念之中。古人将一年分为二十四个节气,每个节气都与天文变化和农业生产息息相关。正月十五所在的时节,正是立春后不久,春天的气息已经悄然入侵大地。农耕社会重视春天的到来,因为它象征着一年的耕作与丰收的开始。

从天文角度来看,正月十五的“满月”代表着阴阳的交替,象征着光明的到来。在中国古代,月亮和太阳都被认为有着强大的象征意义。正月十五的“圆月”象征着圆满、团聚,给人们带来了希望和安慰。而这一时节的阳光,经过漫长的寒冬逐渐变得温暖,春天的第一缕阳光在此时显得尤为珍贵。

传统习俗:饮食与活动的多样性

正月十五的传统习俗丰富多彩,尤以“元宵”和“舞龙舞狮”最为著名。元宵节的习俗与春天的到来紧密相连,元宵不仅是节日的美食,更是迎接春天的一种象征。元宵的圆形象征着团圆与和谐,寓意着新的一年家庭和睦、事业圆满。在节日的餐桌上,元宵成为了家家户户必不可少的一道美食。元宵的甜蜜滋味,也代表着人们对未来的甜美生活的期望。

除此之外,舞龙舞狮、猜灯谜等活动,也是正月十五不可缺少的传统习俗。舞龙舞狮,既是民间娱乐,又有驱邪祈安的象征意义。尤其是舞龙,它象征着龙腾虎跃的气势,也代表着春天的生机与活力。猜灯谜则是一项富有趣味和智慧的活动,体现了人们对新一年智勇双全、幸福美满的向往。

历史案例:古代的春天庆祝

历史上,正月十五的庆祝活动不仅仅局限于家庭的团圆,也与国家的祭祀活动密切相关。唐代的元宵节是一个盛大的节日,唐玄宗曾在这个时节举办盛大的灯会,民众齐聚,百花齐放,仿佛春天的到来照亮了整个世界。灯会的热闹场面,体现了人们对春天的热切期待,也象征着百业的复苏。

此外,明代的正月十五也有着丰富的文化内涵。当时的皇宫会在此时举行盛大的“春灯会”,将灯光点亮整个宫殿。百姓则在街头巷尾游玩,放灯祈愿。这个传统不仅是对春天的欢迎,也寄托了人们对未来的祝福。

当代的春光照耀

进入现代,正月十五的庆祝方式虽然有所变化,但传统的精神依然得以延续。在一些地方,现代的灯会和烟火晚会成为了春天来临的盛大庆典。尤其在大城市中,元宵节已成为了全民参与的活动,灯光璀璨,街头巷尾弥漫着节日的气息。人们除了享受元宵这一传统美食,还会在社区内举行文艺演出,举办猜灯谜等活动,传递着团圆、欢乐与温暖的氛围。

与此同时,正月十五的庆祝活动也逐渐与环保理念结合,灯笼和烟火的使用越来越注重绿色环保,展现了传统习俗与现代社会的融合。尽管形式上发生了变化,但人们对春天的期待和对团圆的渴望依然没有改变。

无论时代如何变迁,正月十五始终是春天的象征,人们通过各种习俗和活动迎接春天的第一缕阳光,表达着对美好生活的追求和对未来的希望。

起名大全

最近更新

- 今日是外出旅游吉日吗 2025年9月9日外出旅游好吗

- 2025年9月9日维修房门在几点最合适 维修房门的吉时是几点几分

- 今日是安装立柱吉日吗 2025年9月9日安装立柱这天能吗

- 今日是开业吉日吗 2025年9月9日是适合开业最佳的吉日吗

- 2025年9月9日几点定亲最合适 定亲吉时查询

- 今日是买小狗吉日吗 2025年9月9日买小狗日子好吗

- 2025年9月9日几点生宝宝最合适 生宝宝吉时查询

- 今日是收获蚕茧吉日吗 2025年9月9日对于收获蚕茧是不是黄道吉日

- 2025年9月9日几点普渡法会最合适 普渡法会吉时查询

- 今日是水井挖掘吉日吗 2025年9月9日水井挖掘好吗

- 今日是桥梁建造吉日吗 2025年9月9日是不是适合桥梁建造的好日子

- 今日是订立婚约好吗 2025年9月9日是适合订立婚约吗

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气