重阳节与传统的敬老文化

每逢佳节倍思亲。古人云:“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼。”在这一天,举国上下的目光都聚焦于老年人,尊老敬老的传统成为了社会共识。每年农历九月九日,我们迎来一个充满尊敬和温情的节日,这就是重阳节。它不仅仅是一个节庆,更是凝聚了千年文化精髓的象征。

重阳节的起源:农耕与天文的交织

重阳节的起源可以追溯到农耕社会与天文文化的深刻联系。九月九日的日子在古代人们眼中是一个特别的日子。在古代中国,数字“九”被视为阳数,象征着力量与活力。重阳节的形成,正是由于这一天阳气最旺盛,恰逢秋季收获之际,也具有驱邪祈安的意义。在《易经》一书中,“九五之位,君临天下”便说明了数字“九”的尊贵。

随着时间的推移,这一节日逐渐与敬老文化结合。古人认为,在这一天祭拜祖先,尊敬长辈,不仅可以祈求健康,还能保证家族的繁荣和长久。重阳节作为农耕社会的重要节日,成为了秋季祭祀的盛典之一,深入人心。

传统习俗:饮食与活动的尊老敬老

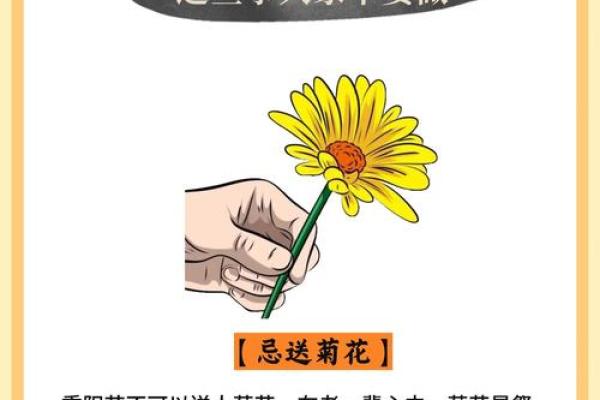

在重阳节,敬老的传统习俗尤为丰富。从饮食方面看,重阳节有“吃重阳糕”的习俗,这种糕点层次丰富、寓意深远。重阳糕的形状多为三层,寓意着“年年高升”。此外,重阳糕中常加入菊花和枸杞,菊花被视为长寿的象征,枸杞则具有滋补作用。食用这类食品,不仅是对长寿的祝愿,也是尊老敬老的体现。

除去美食,重阳节的活动也同样充满了浓厚的敬老氛围。早在唐代,重阳节便有了登高的习俗,寓意着人们在这一年秋高气爽的日子里,走出户外,登高望远,祈求健康和长寿。这一活动同时也表现了人们对老年人健康的重视和期许。

历史案例:唐代与明代的敬老文化传承

在历史长河中,重阳节与敬老文化的传承有着许多鲜明的案例。唐代的重阳节尤为盛大。唐玄宗在位时,重阳节被定为国家法定节日,并设立专门的祭祀仪式,尊敬老年人的地位由此得到了进一步的提升。唐代文人如王之涣、李白等,也常以重阳为题,歌颂家族长辈的尊贵与长寿,体现了强烈的家庭责任感与对老年人尊重的传统。

进入明代,重阳节的敬老文化更是深入民间。在明代,《老子》中的“老吾老以及人之老”成为了普遍的道德规范。重阳节的庆祝活动不再局限于宫廷和上层社会,普通百姓也开始举行登高、食重阳糕等活动。这种风尚,带动了全社会的敬老氛围,尤其是在农村地区,尊老敬老的观念成为家族传承的基础。

重阳节的尊老精神在今天的体现

进入现代,尽管社会发生了翻天覆地的变化,但重阳节的尊老传统依然得到了传承和发扬。今天的重阳节,不仅仅是一个节日,更是社会对老年人群体关爱的集中体现。在城市中,许多社区和养老院会在这一天组织丰富多彩的活动,为老年人提供精神上的慰藉。政府和社会组织也会通过发布倡导敬老的宣传,提醒人们在忙碌的生活中,别忘了关心和照顾老一辈。

在许多家庭,重阳节成为了与长辈团聚的重要时刻。晚辈通过送上礼物、陪伴聊天、做饭等方式,表达自己对老人的敬爱与感恩。重阳节不仅仅是一种传统,更是现代社会中“老吾老以及人之老”的生动实践。

-

-

-

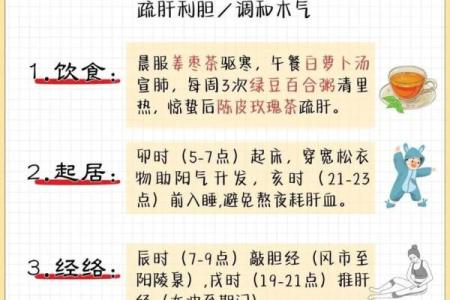

春分节令:天文奇观与养生之道,如何在春分时节调养身体?

春分,作为二十四节气中的第四个节令,具有重要的天文意义与养生价值。这个时节,白昼和黑夜的长度几乎相等,象征着天地平衡。在古代农耕社...

24节气 -

-

-

-

-

-

-

起名大全

最近更新

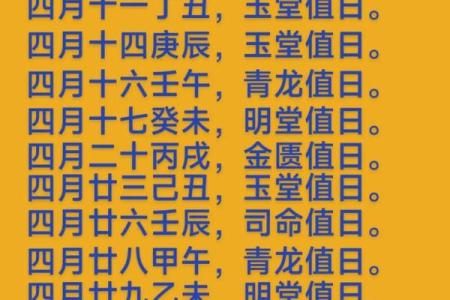

- 今日是焚香吉日吗 2025年9月25日适合焚香吗

- 七夕佳节,带你探索农历中的浪漫时光机

- 今日是焚香祈福吉日吗 2025年9月27日适合焚香祈福吗

- 2025年9月27日几点举办婚礼最合适 举办婚礼几点是吉时

- 今日是登记结婚吉日吗 2025年9月23日登记结婚日子好吗

- 选对剃头吉日,宝宝前途无量,揭秘宝宝运势提升秘诀

- 2025年9月27日几点更换门窗吉利 更换门窗吉时查询

- 今日是焚香吉日吗 2025年9月29日适合焚香吗

- 2025年农历四月廿一装修可不可以? 装修动工吉日宜忌查询

- 2025年9月27日几点求神保佑吉利 求神保佑吉时查询

- 今日是牧养牲畜吉日吗 2025年9月29日牧养牲畜当天黄历吉利吗

- 今日是焚香祭拜吉日吗 2025年9月26日是不是焚香祭拜的好日子

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气