如何用节日日历表安排一年的养生与生活习惯

一年四季的更替不仅影响着大自然,也深刻影响着人们的生活与健康。在古代中国,节气不仅是气候变化的标尺,也是安排养生与日常生活的重要依据。通过节日日历表,我们可以巧妙地将自然规律与生活习惯相结合,达到身心健康的理想状态。

农耕文化中的养生智慧

中国传统的农耕文化中,人与自然密不可分。自古以来,农业的耕种周期决定了人们的生活节奏,节气的变化不仅是气候的体现,也是人们日常生活安排的指南。在《黄帝内经》一书中,提出了“春夏养阳,秋冬养阴”的理论,强调根据季节变化调整作息、饮食和运动,从而达到与自然和谐共生的效果。

在农耕社会,春天是播种的季节,气温逐渐回暖,阳气上升。此时应当多进行户外活动,早睡早起,以利气血畅通,增强身体的免疫力。饮食方面,春季宜食用一些辛辣的食物以帮助体内湿气排出,常见的有韭菜、蒜苗等。

夏季则是阳气最盛的季节,天气炎热,人体容易出汗。此时应该适当减少高强度的体力活动,以避免过度消耗体力,代之以清凉的食物如西瓜、绿豆汤,保持身体的水分和清爽。在《本草纲目》中,李时珍提到夏季多食用苦味食物,可以帮助清心降火,保持身体的平衡。

秋季气候干燥,人体容易受燥邪侵扰。在这一季节,养生的重点是“养肺”。饮食方面,可以增加一些滋阴润燥的食物,如梨、柿子、蜂蜜等,以保持呼吸系统的健康。此外,秋季是适合收敛和储备能量的时机,适量的晨跑和冥想有助于增强体质,舒缓压力。

冬季则是“养阴”的重要时节,气温低,人体容易感到寒冷。古人认为冬季是“藏”的季节,应该减少外出的频率,避免寒气侵入体内。冬季的饮食应以温补为主,常见的食物有羊肉、鸡汤、红枣等,可以增强体内阳气,抵御寒冷。

天文与节令:天人合一的智慧

天文现象是中国古代人们观察自然规律的另一重要来源。节气的设定不仅仅依据气候变化,还与天文学的观察密切相关。二十四节气的形成,是依据太阳的运行轨迹和地球的公转位置而定。每一个节气的变化都标志着气候、温度、湿度等自然条件的变化,影响着农作物的生长周期,也指导着人们的生活安排。

例如,立春节气标志着春季的开始,此时日照时间逐渐延长,气温回升,万物复苏。在这一节气里,适宜进行轻度运动,以促进血液循环。又如,中秋节正值秋季的丰收时刻,夜晚渐长,适宜与家人团聚,品尝应季的食物,放松身心,达到精神和身体的平衡。

节气养生的当代意义

进入现代社会,节气养生不仅仅是农民的日常,它已经成为了广泛的生活方式和健康理念。在快节奏的都市生活中,节气养生仍然得到了很好的传承和发扬。如今,很多人依然根据节气变化来安排日常饮食和运动,以保持健康。

比如,冬季来临时,许多人会选择进补食物,如红枣、枸杞、桂圆等,保持身体的温暖。而在夏季,人们会更加注重清凉饮品的摄取,如绿豆汤、凉茶等,帮助身体散热。现代社会对节气的关注,也让我们在快速的生活节奏中找到了缓解压力和调节体内平衡的方式。

此外,随着科技的发展,许多健身与养生App也将节气理论融入其中,帮助人们定制个性化的健康计划。这些现代化的方式,不仅让传统的节气养生理论得以传承,还使之更加适应当今人的生活需求。

通过结合节日日历表来安排一年四季的生活习惯,不仅能够更好地调整身体状态,还能够在忙碌的现代生活中找到与自然和谐共处的方式。

-

-

-

春分节令:天文奇观与养生之道,如何在春分时节调养身体?

春分,作为二十四节气中的第四个节令,具有重要的天文意义与养生价值。这个时节,白昼和黑夜的长度几乎相等,象征着天地平衡。在古代农耕社...

24节气 -

-

-

-

-

-

-

起名大全

最近更新

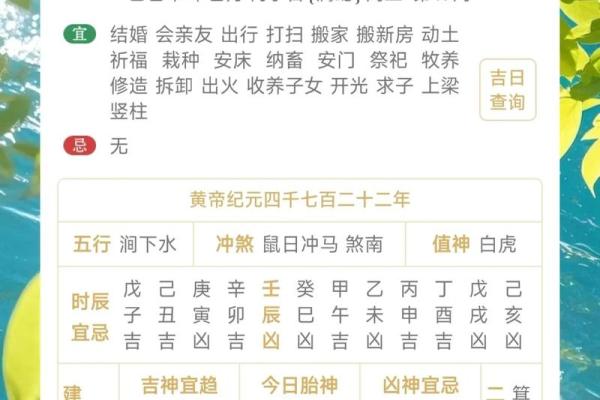

- 今日是焚香吉日吗 2025年9月25日适合焚香吗

- 七夕佳节,带你探索农历中的浪漫时光机

- 今日是焚香祈福吉日吗 2025年9月27日适合焚香祈福吗

- 2025年9月27日几点举办婚礼最合适 举办婚礼几点是吉时

- 今日是登记结婚吉日吗 2025年9月23日登记结婚日子好吗

- 选对剃头吉日,宝宝前途无量,揭秘宝宝运势提升秘诀

- 2025年9月27日几点更换门窗吉利 更换门窗吉时查询

- 今日是焚香吉日吗 2025年9月29日适合焚香吗

- 2025年农历四月廿一装修可不可以? 装修动工吉日宜忌查询

- 2025年9月27日几点求神保佑吉利 求神保佑吉时查询

- 今日是牧养牲畜吉日吗 2025年9月29日牧养牲畜当天黄历吉利吗

- 今日是焚香祭拜吉日吗 2025年9月26日是不是焚香祭拜的好日子

- 农历

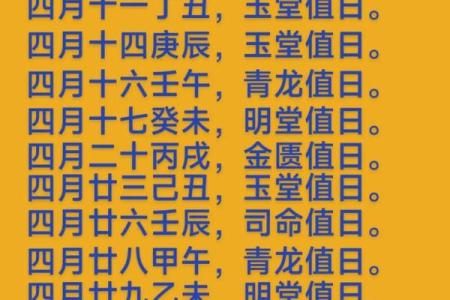

- 吉日

- 起名

- 节气