的天文与文化符号在节日中的应用

在人类的文化历程中,天文与文化符号往往与节日紧密相连,成为人们庆祝特定时刻的重要载体。通过对这些符号的分析,可以窥见古老的农耕社会如何与天象变化相融合,进而形成节日的仪式与习俗。

农耕与天文的融合

早在远古时期,农耕社会的生产活动和天文现象密切相关。农民通过观察天象,准确预测季节的变化,这为节令性的节日提供了基础。例如,在中国的二十四节气中,许多节气的设定与天文现象直接相关。在“冬至”这一节气中,太阳直射点的变化标志着白昼最短、黑夜最长的时刻,传统上这一天是人们庆祝丰收和寄托未来希望的时机。古人不仅会通过“冬至大如年”来表示其重要性,还通过祭天、吃饺子等活动表达对冬季到来的敬畏与庆祝。

同时,冬至节气的习俗中,饮食成为与天文现象相联系的重要元素。由于冬至是太阳的回归点,象征着新一轮生命力的开始,因此吃饺子成为冬至节不可或缺的传统之一。饺子外形似耳朵,象征着驱邪避祟,寓意着吉祥与幸福。而在一些地方,冬至还有祭天的仪式,通过这些活动,天文符号和农耕文化在节日中得到了生动的体现。

从古籍看节日中的天文符号

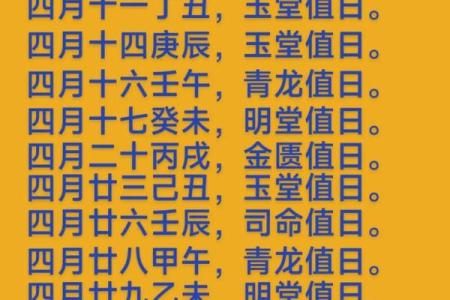

在中国古代典籍中,天文与节日的关系也有着广泛的记载。《周礼》便有详细的记载,讲述了天文现象如何影响节令和农业生产。例如,古人通过天体的运动来安排农事活动,而节日的安排也与这些天文现象紧密相关。尤其是在《淮南子》一书中,明确提到“天时不如地利,地利不如人和”,强调天文现象对于节日的指导作用。从古籍中可以看到,许多节日的起源并非仅仅基于传统文化,而是结合了天文观测和季节性的需要。

这些典籍不仅记录了天文符号如何影响节日的形成,还详细描述了祭祀和庆典活动。例如,《左传》中的记载揭示了许多重要节日与天文现象的关联,特别是春秋时期,天文的变化常常被看作是神明的指引,节日庆典也因此与这些变化息息相关。

现代节日中的天文与文化符号

进入现代,虽然科技的进步让人们不再依赖天文现象来决定农事活动,但天文符号依然在节日中占据着重要地位。以春节为例,尽管这个节日与农耕社会的生活方式脱节,但春联中的“岁岁平安”和“天增岁月人增寿”等词语,依然在提醒人们天文与文化的联系。

春节作为中国最重要的节日之一,其庆祝活动中依然融入了许多天文象征。例如,春节的日期通常在农历正月初一,这一时刻是新一轮月亮周期的开始,象征着一年的更新和希望。与此同时,春节期间人们习惯放烟花爆竹,不仅仅是为了庆祝,也是为了驱逐邪祟,迎接光明的到来,这一传统与太阳的回归、月亮的变化有着深厚的联系。

同时,在现代的节日中,许多城市也会组织观星活动,特别是在中秋节这一天,赏月已成为一种新的文化潮流。人们通过与家人朋友一起观看圆月,象征着团圆和吉祥。这个活动不仅仅是对古老节日的传承,也是天文符号与现代文化的结合。

天文与文化符号在节日中的运用,不仅仅是传统习俗的延续,更是人类对自然现象的理解与敬畏的体现。从农耕时代到现代社会,天文现象与文化符号始终贯穿在人类节日的庆祝中,成为我们与天地之间纽带的象征。

-

-

-

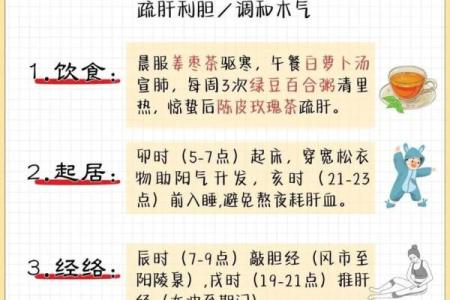

春分节令:天文奇观与养生之道,如何在春分时节调养身体?

春分,作为二十四节气中的第四个节令,具有重要的天文意义与养生价值。这个时节,白昼和黑夜的长度几乎相等,象征着天地平衡。在古代农耕社...

24节气 -

-

-

-

-

-

-

起名大全

最近更新

- 今日是焚香吉日吗 2025年9月25日适合焚香吗

- 七夕佳节,带你探索农历中的浪漫时光机

- 今日是焚香祈福吉日吗 2025年9月27日适合焚香祈福吗

- 2025年9月27日几点举办婚礼最合适 举办婚礼几点是吉时

- 今日是登记结婚吉日吗 2025年9月23日登记结婚日子好吗

- 选对剃头吉日,宝宝前途无量,揭秘宝宝运势提升秘诀

- 2025年9月27日几点更换门窗吉利 更换门窗吉时查询

- 今日是焚香吉日吗 2025年9月29日适合焚香吗

- 2025年农历四月廿一装修可不可以? 装修动工吉日宜忌查询

- 2025年9月27日几点求神保佑吉利 求神保佑吉时查询

- 今日是牧养牲畜吉日吗 2025年9月29日牧养牲畜当天黄历吉利吗

- 今日是焚香祭拜吉日吗 2025年9月26日是不是焚香祭拜的好日子

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气