春分节令:天文奇观与养生之道,如何在春分时节调养身体?

春分,作为二十四节气中的第四个节令,具有重要的天文意义与养生价值。这个时节,白昼和黑夜的长度几乎相等,象征着天地平衡。在古代农耕社会中,春分时节是播种的重要时刻,意味着一年四季的生长力开始展现。与此相伴随的还有春分的养生之道,通过合理的调养,可以帮助人们在这一天文奇观中保持身体的和谐。

春分的天文背景与养生启示

从天文角度看,春分是太阳直射赤道的时刻,标志着地球自转轴与公转轨道平行,太阳照射地球的角度几乎一致。这一天的昼夜平衡,赋予了天地间和谐的能量流动。古人认为,春分时节气候温和,适宜阳气生发,这时人体的阳气正处于上升阶段,若顺应自然的变化,便可增进健康。

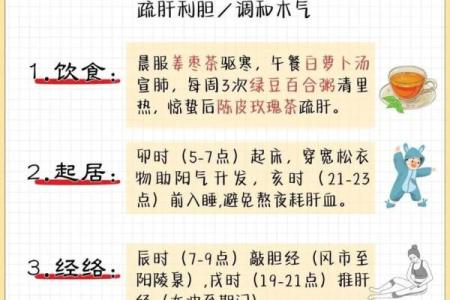

春分养生的核心理念是顺应天地之气,调整饮食和作息,调和身体的阴阳。通过养阳气、调脾胃、舒筋活血等方法,帮助身体度过寒冬的沉寂,迎接温暖的春季。

传统习俗与春分养生

春分时节,在古代农耕社会中,人们有着多种习俗与饮食传统。首先,春分时节是播种的好时机,因此许多地区有“分耕”的传统,即开始播种各类农作物。其次,春分日饮食上有着讲究,如“春分饺子夏至面”,这意味着在春分时节吃饺子,象征着辟邪驱寒,迎接温暖的季节。

春分饮食重在滋养肝脏与脾胃。肝脏在春季尤为重要,因为春气通肝,而肝主疏泄,控制着人体的气血流通。春分时,人们会选择食用具有疏肝解郁作用的食物,如绿色蔬菜、春笋、菠菜等。此外,适量摄入滋补食材,如枸杞、桂圆、红枣等,可以帮助改善气血,提升体力。

春分节令的活动也注重与大自然的亲近,如“踏青”是古人春分时节的传统活动。踏青不仅有助于舒展筋骨,还能够让人在大自然中感受到生气与活力,促进身心健康。

历史案例:农耕文化中的春分养生

在中国古代,有两大历史案例体现了春分节令与养生的紧密关系。

第一个是《黄帝内经》中提到的春分养生法。《黄帝内经》是中国古代医学的经典之作,其中专门有篇章论述春季养生。在该书中,春分被视为“阳气生发”的关键时刻,养生重点是保持肝气的疏畅,避免情绪的郁结。书中提到,“春三月,气以生,养生以安神”,这强调了保持内心平和与情绪畅通的重要性。

第二个案例来源于宋代医学家李时珍的《本草纲目》。《本草纲目》中列举了春分时节应当食用的药草与食材,其中提到了一些能够养肝、补气的草药,如柴胡、枸杞、菊花等,这些食材有助于增强人体抵抗力,适应春分时节的气候变化。

春分与健康生活方式的结合

在现代,春分的养生理念依然被传承下来,并且被更多地融入到现代人健康生活的方方面面。如今,随着对生活质量的重视,越来越多的人在春分时节调整自己的饮食结构与生活方式。

现代养生专家建议,春分期间保持合理的作息,早睡早起,充分利用早晨的阳光,以帮助调节生物钟。同时,适量的户外活动和运动,尤其是散步和太极,有助于疏通经络,激活身体的活力。

此外,现代人还注重通过科学饮食来顺应春分的养生理念。专家推荐增加富含维生素C和E的水果蔬菜,诸如橙子、柠檬、胡萝卜等,以帮助提高免疫力,减少春季气候变化对身体的影响。

春分节令不仅仅是一个天文现象,它深刻影响着人类的生理与心理。通过古人智慧的传承,我们能够在这一天文奇观的背景下,找到适合现代人的养生之道。

-

-

-

春分节令:天文奇观与养生之道,如何在春分时节调养身体?

春分,作为二十四节气中的第四个节令,具有重要的天文意义与养生价值。这个时节,白昼和黑夜的长度几乎相等,象征着天地平衡。在古代农耕社...

24节气 -

-

-

-

-

-

-

起名大全

最近更新

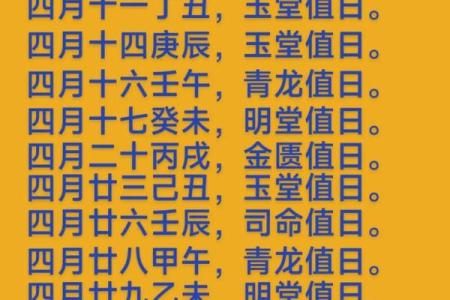

- 2025年9月26日几点起鼓最合适 起鼓几点是吉时

- 今日是清扫卫生吉日吗 2025年9月28日这天能清扫卫生吗

- 2025年9月27日几时拆除旧房最好 拆除旧房几点是吉时

- 今日是灌溉农田吉日吗 2025年9月26日灌溉农田合适吗

- 今日是求子嗣吉日吗 2025年9月29日是适合求子嗣的吉日吗

- 2025年9月26日几点贸易经营最合适 贸易经营吉时查询

- 2025年9月26日几点盖楼施工吉利 盖楼施工吉时查询

- 今日是法事活动吉日吗 2025年9月26日这天能法事活动吗

- 2025年9月26日放烟花在几点最合适 放烟花的吉日吉时查询

- 今日是法事活动吉日吗 2025年9月30日这天能法事活动吗

- 2025年9月26日几点搬新家吉利 搬新家几点是吉时

- 今日是灭蚂蚁吉日吗 2025年9月22日灭蚂蚁日子好吗

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气