端午节的天文象征与养生智慧

端午节,作为中国传统节日之一,深深植根于中华文化的土壤中,承载着丰富的历史与文化内涵。每年农历五月初五,家家户户都会举行一系列庆祝活动,传承着源远流长的习俗。这个节日不仅是传统民俗的展示,更是与天文、养生智慧紧密相连的时刻。

起源:农耕与天文的结合

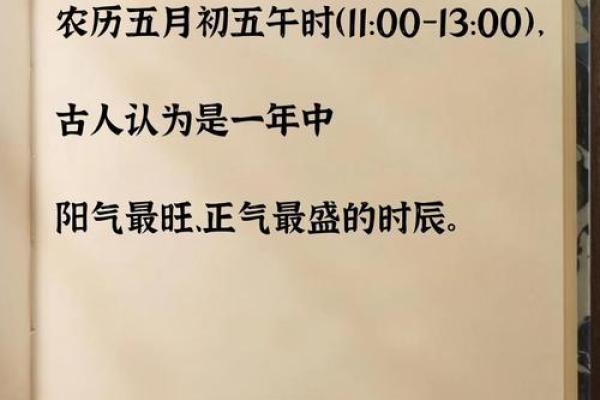

端午节的起源与中国古代农耕文明有着密切的关系。在中国传统的农历中,五月初五正值夏季的农忙时期。古人将这一时刻视为“阳气最盛”的时刻,太阳的光辉最为强烈,而阳气与阴气的交替,意味着气候的转折与农作物生长的关键期。因此,端午节也被认为是古代天文象征的体现,标志着春夏之交的重要节点。

古代人通过观察天体的运行,结合农事活动,发现这一时节有助于养生与调整体内阴阳之气。根据《黄帝内经》中的养生之道,夏季应当注重防暑降温和调节体内的热气。端午节作为夏季的节气之一,恰好提醒人们在此时加强对身体的保护与调养,尤其是在饮食与生活作息上作出相应调整。

传统习俗:饮食与活动的养生智慧

端午节的传统习俗不仅丰富多彩,而且充满了养生智慧。在饮食方面,最具代表性的莫过于粽子。粽子的原料多为糯米、红豆、咸蛋黄等,具有温补的效果,帮助人们在夏季保持充足的能量与体力。吃粽子不仅是对节日的庆祝,也是古人智慧的体现。糯米富含淀粉和蛋白质,能量充沛,适合体力劳动者食用;而咸蛋黄则有清热解毒、滋补肝肾的功效,正符合端午节时节调理身体的需求。

此外,端午节还有许多其他的养生活动,如赛龙舟和挂艾草。赛龙舟活动最初是为了纪念古代的爱国诗人屈原,但在天文象征与养生方面也有深刻的含义。龙舟的划行象征着驱逐病邪,驱散阴气,迎接阳气的到来。挂艾草则是古人利用艾草的驱虫、抗菌功效,防止夏季湿气的侵扰,体现了自然与人类相互和谐的关系。

历史案例:屈原与孟尝君

端午节的历史传承中,屈原是不可忽视的关键人物。屈原的悲剧经历与端午节的传统紧密相连。他的忠诚与爱国精神,激发了后人对端午节的尊重与纪念。据《楚辞》记载,屈原在国破家亡后,于五月初五投汨罗江自尽,象征着他对祖国的忠诚与深沉的悲愤。屈原投江之后,当地百姓纷纷划船来拯救他,后来演变为龙舟竞赛。

另一个历史案例是孟尝君的故事。孟尝君以仁爱著称,深得百姓爱戴。据《史记》记载,他在五毒之时节举行庆典,祭祀驱毒驱邪,增强民众的体质。孟尝君的养生理念体现在节日活动中,注重防病强身,符合端午节的天文象征。

文化与养生的双重升华

如今,端午节的传统习俗依然延续,且越来越多地与现代养生理念相融合。在都市生活中,端午节不仅是家庭团聚、感恩祈福的时刻,也是人们关注健康和养生的契机。现代人通过端午节来关注节气变化,调整作息,增进体质,尤其是通过举办龙舟赛、食用粽子等活动,提醒人们注意夏季健康。

现代社会,端午节不仅限于传统的饮食与活动,还在文化创意方面得到了新的生命。例如,越来越多的人会参加端午节的养生讲座,学习如何根据节令变化调整饮食与运动,提升身体免疫力。传统与现代的结合,使端午节不仅仅是一个民间节日,更是一个与时代接轨的健康生活方式的象征。

通过这些传统习俗与现代传承,端午节不仅让我们感受到历史的厚重,也使我们在快速发展的现代社会中找到了适合自己的养生之道。

-

-

-

-

-

-

-

-

春分节令:天文奇观与养生之道,如何在春分时节调养身体?

春分,作为二十四节气中的第四个节令,具有重要的天文意义与养生价值。这个时节,白昼和黑夜的长度几乎相等,象征着天地平衡。在古代农耕社...

24节气 -

-

起名大全

最近更新

- 今日是求医吉日吗 2025年9月22日求医好不好

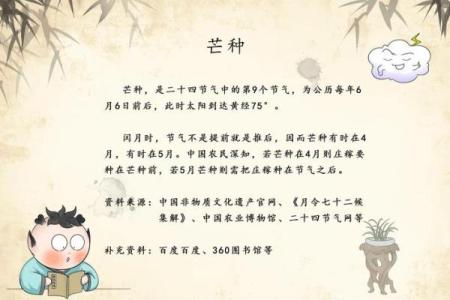

- 芒种前后,适宜的传统习俗与农耕智慧

- 2025年9月26日几点购买车辆吉利 购买车辆几点是吉时

- 今日是水井挖掘吉日吗 2025年9月25日水井挖掘好吗

- 2025年9月26日几点谢土祭祀最合适 谢土祭祀几点是吉时

- 今日是棺木制作吉日吗 2025年9月25日棺木制作是不是好日子

- 2025年04月27日这日子开业旺不旺? 开门做生意吉日指南

- 今日是求生育吉日吗 2025年9月27日求生育吉利吗

- 2025年9月26日几点适合分娩 分娩几点是吉时

- 2025年农历四月廿一能否作为装修黄道吉日? 装修开工吉日指南

- 今日是池塘放水施工吉日吗 2025年9月25日池塘放水施工好吗

- 2025年9月26日几点建造仓库最合适 建造仓库几点几分是吉时

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气