端午节文化深度解析:从屈原到今天的意义演变

端午节,作为中国传统节日之一,已历经千年的传承与变迁。从屈原的悲剧故事到现代的全民欢庆,端午节的文化意义和传承方式也在不断发展演变。它不仅是一个具有浓厚历史背景的节日,更承载了农耕文明、天文知识和民族精神。让我们一同深入解析端午节的起源、传统习俗与现代传承。

端午节的起源与农耕天文的联系

端午节的历史渊源可以追溯到中国古代的农耕社会和天文观念。早在春秋战国时期,端午节就作为一个祭祀活动存在。根据一些历史学者的研究,端午节与农耕文化密切相关。在古代农业社会,人们把节令和季节变化作为重要的时间标志,端午节正处于夏季的开始,恰逢农田的耕作季节。

这一时期,天文学和农业生产紧密相连。夏至前后的端午节与阳气的旺盛有关,农民们在这一天进行祭天、祈福和驱邪活动,希望获得好的丰收。这种文化传承至今,仍在一些地方保留着祭拜农神的传统,体现了人与自然的和谐共生。

屈原与端午节的文化意义

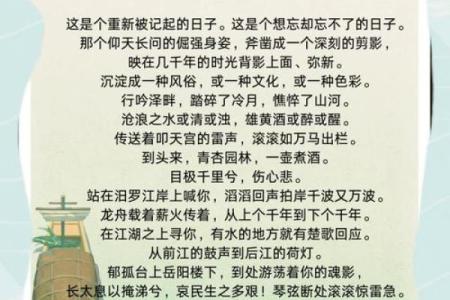

屈原的故事是端午节文化的重要组成部分。屈原,伟大的楚国诗人,因政治上的失意和对国家前途的忧虑,最终投江自尽。后人为了纪念屈原的忠诚与气节,便在他去世的这一天——农历五月初五,举行了端午节的纪念活动。

屈原的精神在中国文化中有着深远的影响,特别是在忠诚、正直与爱国精神的传承上。端午节的龙舟竞渡、吃粽子等传统活动,都是为了纪念屈原而设立的。龙舟竞渡象征着楚国百姓奋力营救屈原,而粽子则寓意着为防止屈原的身体被水兽侵扰,人们投放粽子以安抚江中生物,避免其伤害屈原的遗体。

传统习俗:饮食与活动的丰富内涵

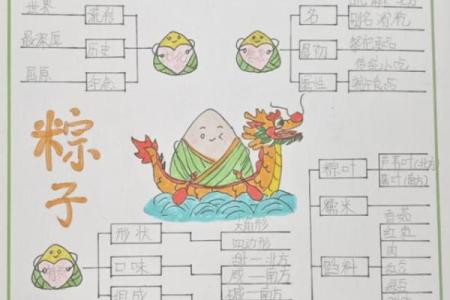

端午节的传统习俗在饮食和活动中有着鲜明的特色,特别是粽子和龙舟。粽子,作为端午节的传统食品,已有几千年的历史。粽子的主要成分是糯米,包裹着各种馅料,外面用竹叶或芦苇叶包裹。粽子的形状多样,味道鲜美,成为了端午节的象征之一。它不仅是食物,更承载了丰富的文化内涵——如五谷丰登、驱邪避害等象征意义。

龙舟赛则是端午节另一项重要的传统活动。龙舟起源于屈原的时代,最初是为了寻找和救助屈原的遗体。如今,龙舟竞赛已成为一项广受欢迎的体育项目,尤其在南方的江河湖泊地区,形成了独特的文化氛围。这项活动不仅体现了团结协作的精神,还象征着对屈原的纪念和对生命的尊重。

从传统节日到全民庆典

随着时代的变迁,端午节的传统文化逐渐走向了现代社会。在今天,端午节不仅仅局限于某些地方的传统活动,已成为全国范围内的庆祝节日。现代的端午节除了延续着传统的习俗外,也注入了新的元素。许多年轻人通过社交平台参与端午节的庆祝活动,分享家庭聚会、制作粽子、参与龙舟比赛等内容,展示了端午节在现代社会中的新风貌。

此外,随着对传统文化的重视,许多地方也开始举办大型的端午文化节,举行龙舟赛、民间艺术表演等活动,推广端午节的文化传承。在全球化的背景下,端午节作为中国的重要文化符号,也逐渐被更多国家和地区了解和庆祝。

端午节,从屈原的忠诚精神到今天的全民庆祝,经过千年的传承与变迁,已不仅仅是一个纪念屈原的节日,更是一种文化自信的体现。

起名大全

最近更新

- 今日是动工吉日吗 2025年9月26日是适合动工的吉日吗

- 今日是加工房梁吉日吗 2025年9月29日加工房梁是适合的吉日吗

- 2025年9月21日房屋清扫在几点吉利 房屋清扫的吉时是几点

- 七月十五的节日背后:探秘中国传统的中元节习俗

- 今日是制作书桌吉日吗 2025年9月24日制作书桌吉利吗

- 2025年9月22日几时成人仪式举办最好 成人仪式举办几点是吉时

- 理发吉日大揭秘:黄道吉日理发,真的能带来好运吗?

- 今日是分娩吉日吗 2025年9月24日适合分娩吗

- 2025年9月22日几时迁移祖坟最好 迁移祖坟几点是吉时

- 2025年05月08日乔迁行吗? 今日乔迁新居有问题吗?

- 今日是到职任职吉日吗 2025年9月26日适合到职任职吗

- 2025年9月21日几点迁祖坟最合适 迁祖坟几点是吉时

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气