七月十五的节日背后:探秘中国传统的中元节习俗

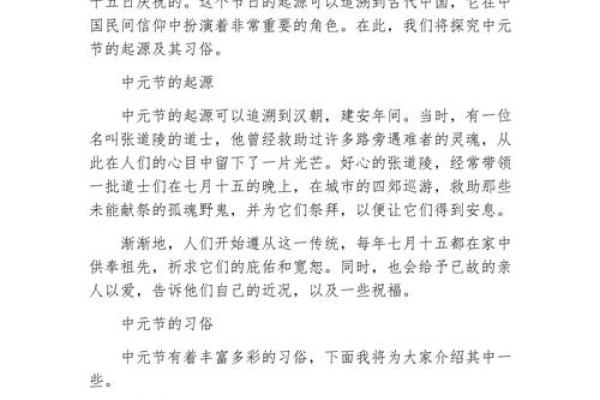

中元节,是中国传统节日之一,每年农历七月十五日举行。这个节日历经千年,融合了农耕文化、天文现象与民间信仰的深厚底蕴。作为祭祖与祭祀亡灵的重要时刻,中元节传承了多种习俗与活动,体现了中华民族对先人和自然的敬畏。

起源与文化背景

中元节的起源可以追溯到农耕时代。农耕社会中,七月正是一个重要的农业节点,气候炎热,农田水利条件复杂,常常给农民带来巨大的压力。因此,古人将这一时段与天文现象相联系,认为此时天上的神祇与地上的鬼魂会在这一特殊时刻聚集,造成万象更新的气氛。这一节日最早在道家思想中有着较深的影响,历代传承逐渐演化成祭祀和祭祖的传统,成为了人们表达敬意与祈福的重要节日。

此外,中元节又与天文现象密切相关。每年七月十五前后,太阳和月亮的角度变化对地球的气候产生一定的影响,这时夜晚较长,气温较低,古人认为这是与祖先的灵魂沟通的有利时机。在这一天,家家户户祭拜先人,以求保佑家族兴旺、生活安康。

传统习俗与活动

中元节的传统习俗和活动丰富多样,涵盖了饮食、祭祀、放河灯等多个方面。在这一天,祭祖是最重要的习俗之一。家人会准备丰盛的供品,通常包括水果、糕点、酒水等,用以祭拜祖先。祭祀的方式则因地区而异,有的地方会选择在家中祭拜,有的地方则会前往祖先的墓地进行祭扫。

除了祭祖,许多地方还有焚烧纸钱、放河灯的习俗。焚烧纸钱是为了给先人“送去”生活所需的物品,放河灯则象征着给漂泊在世间的亡灵指引归路。这些活动不仅体现了人们对死后世界的关注,也表达了对家族和社区的团结与情感。

在饮食上,中元节常常伴随一些特殊的食物。比如,有些地方在这一天吃“中元糕”,这是一种象征团圆和祝福的甜点,通常由糯米粉和红豆做成。各地也有不同的风味食品,反映出地方文化和食俗的差异。

历史案例:汉代的中元节

在汉代,中元节已逐渐形成祭祖与祭神的综合性节日。史书记载,汉代有“上元、中元、下元”三节的设立,其中中元节主要用来祭祀亡灵。当时,人们普遍认为七月十五是阴气最旺盛的时候,因此这一天尤为重要,祭祀活动异常盛大。汉代文人对中元节有过诸多记载,并且在一些历史文献中提到,皇帝也会参与祭祀活动,象征着国家对祖先的尊敬。

历史案例:唐代的中元节

唐代的中元节进一步繁荣,成为了民间非常盛大的节日。根据《唐书》的记载,唐代的中元节不仅是祭祖的时刻,还是广泛的庙会和民间活动的集中时段。这一时期的中元节更注重宗教仪式和祭祀亡灵的活动,甚至有“中元大祭”之说,祭祀规模庞大,参与者众多。唐代的节庆文化注重表演和娱乐,中元节期间,不仅有传统的祭祖活动,还会组织歌舞、戏曲等表演,形成了独具特色的节庆氛围。

现代传承

进入现代,中元节的习俗逐渐与当代生活方式融合。在城市中,人们逐渐减少了传统的焚烧纸钱和祭扫活动,取而代之的是通过线上平台祭祖,或者参加社区组织的集体祭祀活动。同时,中元节成为了许多人祭祀祖先、感恩与思念亲人的时刻。现代社会中的中元节,也越来越被注重家庭团聚和社会共享,很多家庭会在这一天共同聚餐,表达对先人的怀念与敬意。

尽管现代中元节的形式有所变化,但其核心价值观——尊重先人、祈求平安与和谐依然得以传承。通过这一节日,中华文化中的敬老、孝顺、家族观念得到了延续与发扬。

起名大全

最近更新

- 今日是入殓吉日吗 2025年9月30日是适合入殓的吉日吗

- 2025年9月21日几点修造坟墓吉利 修造坟墓吉日吉时查询

- 今日是办百日宴吉日吗 2025年9月24日这天办百日宴适合吗

- 2025年9月21日几点适合寿木制作 寿木制作吉时查询

- 求推荐崔姓灵动飘逸的男孩名字,豁达从容的

- 2025年9月22日几时定亲约最好 定亲约几点是吉时

- 姓汤女孩涵养深的名字,怎样取更有灵气?

- 2025年9月22日几点修造坟墓吉利 修造坟墓吉日吉时查询

- 今日是制造轮船吉日吗 2025年9月25日制造轮船是不是最合适的日子

- 2025年9月22日几点动土装修最合适 动土装修吉时查询

- 揭秘:买车必看2023年黄道吉日大公开,错过等一年?

- 今日是制作铁门吉日吗 2025年9月21日是适合制作铁门的吉日吗

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气