火把节的历史渊源:哪个民族承载着这份独特传统

火把节,作为一种独特的传统节日,承载了深厚的文化内涵和历史底蕴。它的起源与农耕文化密切相关,也与天文观测有着紧密的联系。每年火把节的庆祝活动,不仅是对祖先传统的继承,也是对自然的敬畏与感恩。

火把节的起源

火把节起源于中国西南的彝族地区。作为一个农耕民族,彝族人民生活的节奏和农业的丰收息息相关。火把节的最初目的,是为了庆祝丰收和驱赶害虫。在古代,彝族的农田常常受到草虫的侵扰,火光被认为能够吓跑害虫,保卫庄稼。尤其是在夏季,火把节恰逢农田耕作的关键时期,举办这一节日活动,既有象征性的意义,也有实际的农业保护功能。

另一个关于火把节的起源与天文相关。彝族的先民们十分重视天体的变化,火把节常常是在农历六月或七月举行,恰逢夏季最长的一天——夏至之后的一个传统节日。这一天,太阳离地球最远,人们通过举火把驱赶黑暗,象征着太阳的光辉将继续照亮大地,寓意着人们对未来的希望和对太阳的崇拜。

火把节的传统习俗

每年的火把节,彝族人民都会举行盛大的庆祝活动,其中最具特色的便是举火把的仪式。家家户户准备好巨大的火把,点燃后,大家手持火把,或围绕村寨跳舞,或在田野间奔跑,整个村庄沉浸在火光与欢笑中。火把舞是节日的高潮,舞蹈的动作象征着对自然力量的尊敬与感恩,同时也是一种祈求丰收的仪式。

在火把节的餐桌上,彝族传统的美食也成了重要的组成部分。烤全羊、糯米饭、野菜汤等都是节日不可或缺的美味。食物不仅反映了彝族的饮食文化,更代表着对大自然恩赐的感恩之情。与此相伴随的还有各种传统的手工艺品展示、歌曲演唱与民间戏剧表演,形成了一种既庄重又欢快的节庆氛围。

唐代火把节的记载

唐代时期,火把节作为一种重要的民俗节日,已被文人记载。唐代诗人白居易曾在诗中提到彝族的火把节,他描述了火把点亮夜空,舞蹈与欢歌交织成一幅动人的图画。这些历史记载表明,火把节早在唐代就已成为彝族重要的传统节日,且逐渐被外界所知晓,成为民族文化交流的一个窗口。

元代的火把节传承

元代时期,彝族的火把节在更广泛的范围内传播,成为西南地区民族文化的重要象征。据史料记载,当时的元朝统治者在一些地区还组织了火把节的庆祝活动,借此表达对彝族文化的尊重与融合。这一时期,火把节不再仅仅是一个民族的庆典,而是成为了多民族文化交融的盛大节日。

火把节的文化延续

如今,火把节不仅仅局限于彝族地区的庆祝活动,已成为全国乃至世界范围内多个地区彝族及其他民族共同参与的节日。许多地方的政府和文化机构积极举办火把节庆典活动,以吸引游客并弘扬民族文化。例如,在云南的火把节上,游客可以亲身体验火把舞、民族服饰、传统美食等,感受到浓厚的民族风情和节日氛围。同时,火把节也成为了展示彝族传统手工艺、民俗艺术和非物质文化遗产的一个重要平台。

火把节的传承不仅体现在节日的庆祝活动中,也体现在彝族人民对自然与文化的深刻敬畏和传承精神上。随着时代的发展,火把节已成为展示彝族文化独特魅力的一个重要标志,吸引了越来越多的人们参与和了解这一传统节日的丰富内涵。

-

-

-

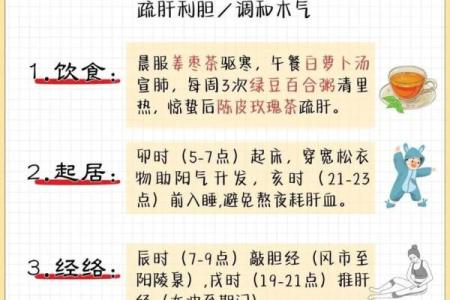

春分节令:天文奇观与养生之道,如何在春分时节调养身体?

春分,作为二十四节气中的第四个节令,具有重要的天文意义与养生价值。这个时节,白昼和黑夜的长度几乎相等,象征着天地平衡。在古代农耕社...

24节气 -

-

-

-

-

-

-

起名大全

最近更新

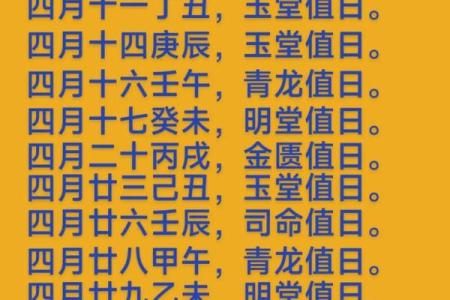

- 2025年9月26日几点起鼓最合适 起鼓几点是吉时

- 今日是清扫卫生吉日吗 2025年9月28日这天能清扫卫生吗

- 2025年9月27日几时拆除旧房最好 拆除旧房几点是吉时

- 今日是灌溉农田吉日吗 2025年9月26日灌溉农田合适吗

- 今日是求子嗣吉日吗 2025年9月29日是适合求子嗣的吉日吗

- 2025年9月26日几点贸易经营最合适 贸易经营吉时查询

- 2025年9月26日几点盖楼施工吉利 盖楼施工吉时查询

- 今日是法事活动吉日吗 2025年9月26日这天能法事活动吗

- 2025年9月26日放烟花在几点最合适 放烟花的吉日吉时查询

- 今日是法事活动吉日吗 2025年9月30日这天能法事活动吗

- 2025年9月26日几点搬新家吉利 搬新家几点是吉时

- 今日是灭蚂蚁吉日吗 2025年9月22日灭蚂蚁日子好吗

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气