节令变化与传统节日文化探秘

春夏秋冬四季的更替,不仅塑造了大自然的景色,也深深影响着人们的生活和文化。从古至今,节令变化和传统节日的形成与农耕社会的生存需求密切相关。每个节令的更替不仅是时间的标志,也是农耕、天文等多重因素交织的结果。通过节令,我们可以窥探到古人如何与自然和谐共处,同时从节日的习俗中,也能够感受到那个时代人们的智慧与情感。

节令与农耕社会的紧密联系

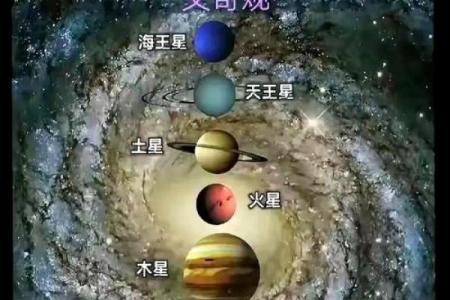

在中国传统的节令体系中,二十四节气为主要的划分标准,这些节气源自于天文现象的变化,如太阳的位置、气温变化等,对农业生产有着至关重要的影响。例如,“立春”标志着春季的开始,象征着新一轮耕作的启动;而“秋分”则意味着丰收的季节到来,农民们开始忙碌于秋收的工作。通过观察自然界的变化,古人把这些天文现象与农事活动紧密结合,从而形成了一套合理的节令体系。

节令的变化也影响了人们的节日安排。例如,春节便是围绕着“立春”这一节令而设立的节日。古人认为,春节是新一年的开始,是辞旧迎新的时刻。春节期间,人们会进行大规模的祭祀活动,祈求丰收与安康。这种节令与农业生产紧密相关的节日,不仅具有天文的意义,还承载着人们对美好生活的向往和对大自然的敬畏。

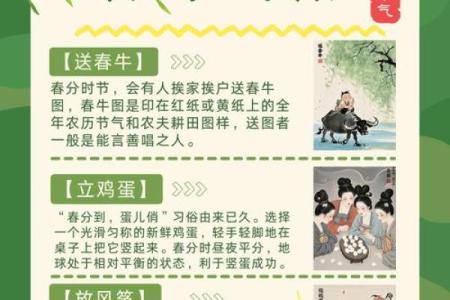

传统节日中的习俗与饮食文化

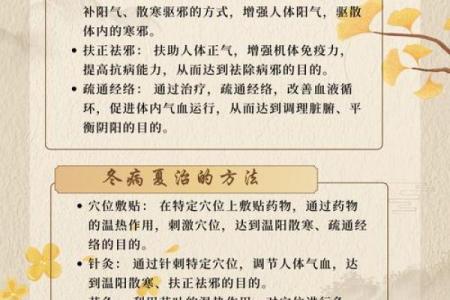

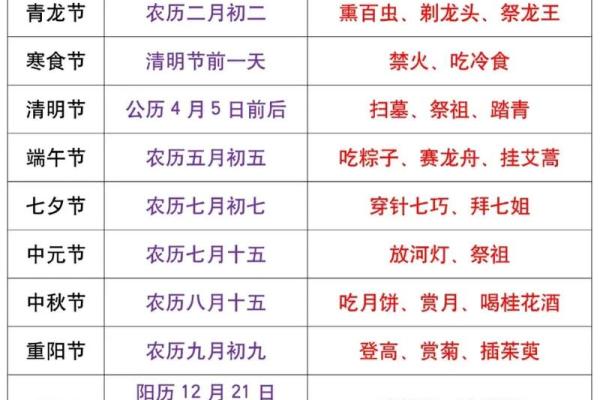

与节令变化密切相关的,还有传统节日中的习俗与饮食文化。在节令的变化中,古人往往通过特定的饮食习惯来适应季节的变化和对健康的需求。以“中秋节”为例,作为秋季的代表节日之一,中秋节的习俗不仅包括赏月、团圆,更有月饼这一传统食品。月饼的圆形象征着家庭的团圆与和谐,而月饼中常见的馅料,如豆沙、莲蓉等,具有祈福和保健的意义,符合秋季润肺、养生的需求。

同样,端午节与农历五月五日的节令变化息息相关。端午节的粽子、赛龙舟等习俗,起源于古代对疾病防治的需求。五月是农忙季节,古人认为这时气候潮湿多病,因此端午节的习俗不仅是对屈原的纪念,更是通过食物(如粽子)和活动(如赛龙舟)驱邪避灾,保护健康。

现代传承中的节令与节日文化

时至今日,尽管现代化进程加快,节令与节日的传统依旧在民间得到了广泛传承。尤其是在农耕社会逐渐远去的背景下,节令变化和传统节日的文化传承,更成为了文化认同和情感归属的象征。

现代人虽然不再像古人那样依赖农业生产,但节日的习俗依旧有着重要的社会和文化意义。例如,春节时的家庭团聚、元宵节的灯会、端午节的龙舟赛,这些活动不仅让人们感受到节令的变化,还唤起了对传统文化的尊重与传承。现在的节日活动更加强调家庭的团圆与亲情的维系,虽然形式上有所变化,但核心理念未曾改变。

通过现代媒体的传播和全球化的影响,传统节日也得到了更加广泛的传播和认同,许多海外华人社区也会根据节令的变化组织庆祝活动,进一步传承和弘扬传统文化。节令不仅成为了文化身份的象征,也成为了情感联结和跨越时空的纽带。

通过深入探讨节令变化与传统节日文化的起源和演变,我们不仅能更好地理解古人如何与自然和谐共处,也能更好地理解这些传统如何在现代社会中延续与发展。

起名大全

最近更新

- 2025年05月08日乔迁选的是良辰吉时吗? 乔迁吉日宜忌

- 为何农历闰月总在夏季?揭秘它的神秘周期规律

- 2025年农历四月廿六是否是订婚吉日 今天定亲怎么样?

- 2025年农历四月廿六是否适宜订婚? 定下婚约适合吗?

- 2025年农历三月廿四安门可不可以? 今天安门是好日子吗?

- 四月八日:天文现象与农耕智慧的交融

- 2025年农历四月十四领证吉利吗? 今天登记结婚怎么样?

- 2025年05月18日是否宜装修? 装修新房适合吗?

- 2025年农历四月廿一算不算装修好日子? 装修是好日子吗?

- 揭秘你的专属开门吉日,竟然藏在这三个神秘时刻?

- 2025年04月27日开业是否合时宜? 今日开张行吗?

- 2025年农历三月三十是否符合开业吉日? 今日开市做生意好吗

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气