四月八日:天文现象与农耕智慧的交融

四月八日,这一天是许多农民心中一个特殊的日子。它不仅是天文现象的节点,更与农耕文化密切相关。天文与农耕的结合,形成了古代农民的生活智慧。每年的四月八日,天象和农事交织,成为了传统习俗和文化的重要组成部分。

天文与农耕的起源

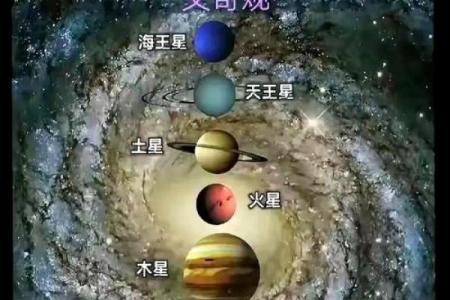

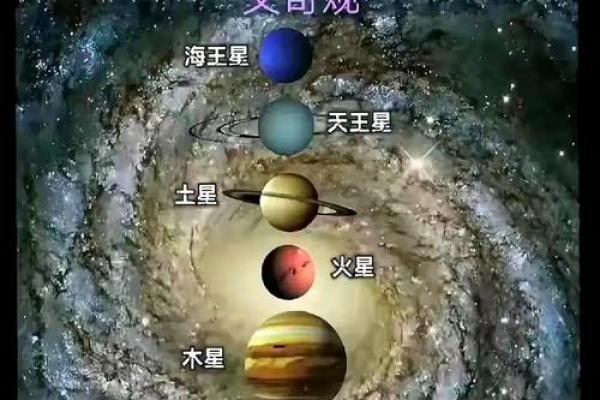

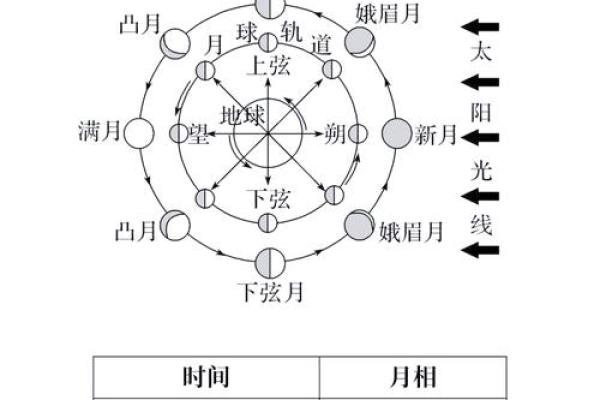

在古代,天文与农耕密不可分。中国古代的农业社会十分依赖天象变化来指导农事。四月八日,这一天的天文现象,尤其是在春分后,象征着气候逐渐转暖,是播种的最佳时机。古人通过观察星象、太阳的方位以及月亮的周期,推算出播种和收割的时节。例如,春分时节白昼和黑夜几乎相等,标志着温暖季节的到来,而四月八日正是接近春分的日子,也是春播的关键时刻。

在中国古代,农耕的四季活动都与天文现象紧密相关。农民通过这些天象的变化,合理安排播种、施肥、收割等农事活动,形成了一种独特的农业智慧。四月八日的天文现象在这一年中的重要性,不仅仅体现在气候上,更是农耕社会的一种文化记忆。

传统习俗:饮食与活动

四月八日的传统习俗中,饮食和活动尤为突出。古人相信,这一天的天气和天文现象影响着五谷的生长和人们的身体健康。因此,传统的饮食习惯中,许多食物与四月八日的农事密切相关。四月八日吃的“青团”便是最具代表性的节令食品之一。青团是一种以艾草和糯米粉为主料制作的传统食品,象征着春天的气息,也寓意着祈求五谷丰登、身体健康。

在许多地方,四月八日也是一个重要的活动日。传统上,农民会举行祭祀活动,感谢大自然的恩赐,同时祈求来年的丰收。在一些地方,还会举行赛龙舟、舞龙等民间活动,既是庆祝,也是祈求丰收的象征。

东汉时期的农耕与天文

东汉时期,农业已经成为国家经济的基础,而天文现象对农业生产的影响更为显著。东汉的天文学家张衡,在其《灵宪》中有关于天象与农耕的论述。他提到,四月八日的天文现象意味着春耕的开始,特别是那时的气温和雨量会影响粮食作物的生长。张衡的理论不仅影响了当时的农耕安排,还为后来的农民提供了科学的依据,使得天文现象的应用变得更加普遍。

唐代的农历与节令文化

唐代时,农历和节令的文化得到了进一步的发展,天文现象对农业生产的指导作用也被充分认识。当时,四月八日作为春耕的关键时刻,农业活动非常繁忙,民间节庆也围绕着这一时节展开。唐代诗人白居易的《赋得古原草送别》中便有诗句提到春季的农事和节令,诗人通过对四月八日的描写,展现了天文与农耕的紧密联系。这一节令的传统,不仅在唐代盛行,后世也承袭了这一习俗。

科技与传统的融合

进入现代,科技的发展使得人们不再仅依赖天文现象来决定农耕时节。然而,四月八日的传统习俗依然没有消失。在一些农村地区,至今仍然保留着四月八日的祭祀活动和食俗。与此同时,现代农业科技也开始融入传统的天文智慧。例如,现代农民利用气象卫星和气候模型来预测气候变化,从而合理安排播种和施肥的时机。尽管科技手段得到了提升,但人们仍然保留着对四月八日这一天象农事交汇时刻的重视,形成了一种新旧融合的农耕文化。

四月八日,不仅仅是一个天文现象的标志,它还是千百年来农耕智慧和文化传承的重要体现。通过观察天象,古人不仅能指导农事活动,还通过节令食物和习俗来与自然和谐相处,展现了深刻的农耕智慧。

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气