十二月节日文化背后的农耕历史

十二月,寒冷的季节逐渐来临,然而在这片萧瑟的冬日景象背后,却蕴含着深厚的农耕历史与文化传统。尤其是一些节日文化,依然延续着与农耕活动、天文变迁的紧密联系。回溯这些节日的起源与习俗,我们能感受到传统社会与自然界、季节轮转之间的亲密关系。

农耕与天文:节令的交汇

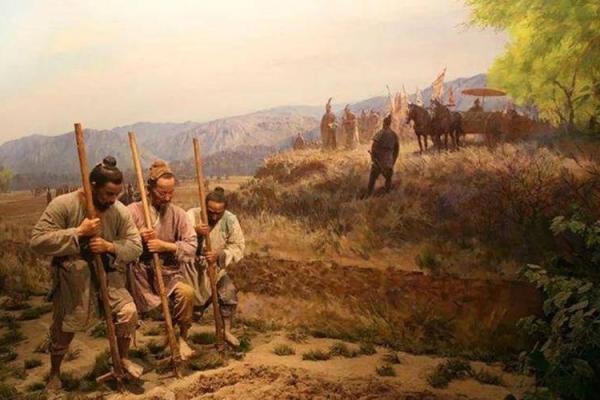

在农耕社会,十二月是冬季的最后一个月,也是人们为即将到来的新一轮农耕季节做准备的时期。中国古代历法中,十二月被视为“腊月”,是重要的节令节点之一。在农耕时代,腊月是丰收之后的收尾阶段,人们开始进行祭祀、祈愿等活动,确保来年农作物的丰盈。

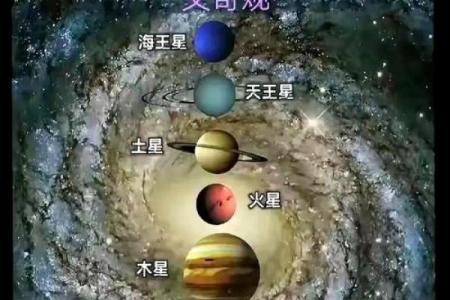

腊月的庆典有着深刻的天文背景。根据古代天文学的知识,十二月的太阳位置已经进入冬至,白昼最短,夜晚最长,这一现象在天文上被称为“冬至”点。这一时刻象征着阳气的开始回升,因此,古人认为此时正是宇宙能量转化的关键时刻,适合进行祭祀和安抚神灵的活动,以祈求未来一年的丰收和安康。

传统习俗:饮食与活动的交织

腊月节日不仅仅是农耕社会的节令节点,更是一个充满传统习俗的时段。以中国传统的“腊八节”为例,它与农耕历史有着密切联系。腊八节通常是在腊月初八这一天,人们会用各种豆类、谷物和水果煮成腊八粥,这一习俗有着悠久的历史。腊八粥的制作,不仅体现了农耕社会对谷物的珍视,还反映了节令中对丰收的感恩。

从历史记载来看,腊八节最早可以追溯到春秋战国时期,最初是祭祀祖先和神灵的活动,随着时间推移,逐渐演变为民间的节庆。人们在这一天烹制腊八粥,不仅是为了庆祝冬季的结束和即将到来的新一年,也是希望通过食物的象征意义,祈愿未来一年五谷丰登、生活安稳。

此外,腊月还有其他传统活动,如“祭灶”与“扫尘”。“祭灶”是中国农耕社会的一项重要民俗,腊月二十三日是传统的祭灶节,这一天家庭会祭拜灶神,感谢他一年来的庇佑,并送灶神上天报告家中情况,希望灶神能在新的一年继续保佑家庭平安。而“扫尘”则是为了迎接新年的洁净环境,象征着去旧迎新,迎接更好的运气和繁荣。

文化的延续与创新

即便在今天,随着现代化进程的推进,十二月节日文化背后的农耕传统依然得到传承。尤其在一些地方,腊八节的习俗依旧被广泛庆祝。如今的腊八节,不仅是一个团圆的日子,还是现代人寻求与自然、传统相连接的时刻。

在一些乡村地区,腊八节期间,依然保持着制作腊八粥的传统。许多家庭会利用这个机会,邀请亲朋好友一起分享这碗象征着团结与丰收的粥,虽然现代农业生产已不再依赖这些仪式,但这种习俗依然体现了人们对传统的敬畏和对丰收的期待。同时,腊八节也成为了商家推广年货的一个契机,传统与现代元素相结合,使得这一节日文化在传承的同时焕发出新的生命力。

不仅如此,现代都市中越来越多的家庭也开始重视冬至和腊月的传统文化,部分家庭会选择在冬至当天聚餐,享受节令特有的美食,或者在腊月进行家族聚会,传承这份古老的节庆习俗。通过现代社会的创新与适应,十二月的农耕节日文化不仅得到了延续,还融合了新的时代特色,成为了现代人生活中的一部分。

这一切传统习俗,无论是节令的变化,还是饮食的选择,都在无声地诉说着古代农耕社会与自然节律之间的紧密联系。从腊月的祭祀到腊八节的粥品,再到现代社会的创新形式,十二月的节日文化已经不单单是过去的回忆,更是如今生活中不可或缺的文化符号。

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气