火把节与节令交织的习俗探究

火把节作为中国西南地区尤其是彝族、白族、纳西族等少数民族的传统节日,每年在农历六月二十四日举行。这个节日不仅是为了纪念祖先、驱邪祈安,更有着与天文和农耕密切相关的深厚文化背景。火把节与节令的交织,体现了古人对自然和社会的感知与融合。在分析火把节起源时,天文观念与农耕文明不可忽视,这些元素在节日的庆典和习俗中得到了深刻反映。

火把节的起源:农耕与天文的结合

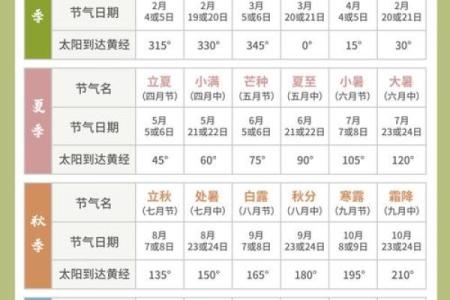

火把节的起源既与农耕文明的节令变化密切相关,也与天文学的观察息息相关。首先,从农耕角度来看,火把节的举行时间通常与夏季的农作物生长周期相吻合。对于彝族等民族而言,六月是麦收和玉米播种的时节,象征着一年的农耕活动即将进入重要的收获和再耕的阶段。火把节作为一个庆祝丰收和驱逐灾难的仪式,恰好与农耕的节令交织。

从天文视角分析,火把节也与夏至之后的天文现象密切相关。古代农民通过对天象的观察,发现火把节的时间与太阳的运行及其影响地球的周期有关。天文上的变化对季节气候和农作物生长有着直接影响,火把节成为人们祈求阳光、火力、驱邪避灾的重要节日。火把的象征意义,不仅是对太阳和光明的敬畏,也是对自然界阴阳变化的应对。

传统习俗:饮食与活动的结合

在火把节期间,各族群的传统习俗体现了天文、农耕和宗教的交织。首先,从饮食习俗来看,火把节期间的食物以富含热量和营养的食品为主。彝族人民在这一节日里通常会制作“火锅”或“米线”等食物,用以庆祝丰收与团聚。此外,酸菜、腊肉等传统食物也常在此时被烹饪,象征着对先祖的祭奠和对大自然的感恩。

其次,火把节的活动则更加多元,涵盖了祭祀、舞蹈、歌唱等内容。彝族人民常在节日当晚点燃巨大的火把,在山间和村落中游行,象征着驱除邪恶和传递光明。这些活动不仅有宗教的意味,也有着强烈的集体性与社会性,表现出人们对自然力量的尊敬与依赖。火把的燃烧与舞蹈的节奏交织在一起,表达了人与自然的和谐共生。

历史案例:火把节与历史的交织

火把节的历史渊源深远,不仅是彝族的文化符号,也在其他民族的历史中有所体现。在《大元大一统志》中,有关火把节的记载表明,火把节不仅是宗教活动,也是当时各民族社会生活的重要组成部分。例如,明清时期的西南边疆,火把节常与当时的民族斗争和社会变革交织在一起,成为民族凝聚力和文化认同的象征。在这种背景下,火把节不仅是一个简单的庆典,更是社会变革中的一种文化展现。

另一个历史案例出现在清朝时期的彝族地区,当时的火把节有着浓厚的政治色彩。根据《彝族志》记载,火把节是彝族地区民众反抗外来压迫、争取自主的一个重要标志。火把的燃烧象征着对外来压迫势力的驱逐,也象征着彝族人民对自由与独立的向往。

火把节的当代意义

随着现代社会的发展,火把节逐渐脱离了纯粹的宗教祭祀功能,成为了一个重要的文化活动和旅游资源。如今,火把节不仅是彝族地区的一项传统节日,也是中国乃至世界的文化遗产之一。每年,成千上万的游客从四面八方涌向火把节的庆典,体验这个古老节日带来的独特魅力。

在现代社会中,火把节的活动仍然与传统紧密相连,但它也融合了现代娱乐元素,如大型文艺表演、烟花秀等。尽管如此,火把节背后所承载的文化意义和社会功能依旧深刻。它不仅是民族自豪感的表达,也是对传统农耕生活方式和自然力量的尊重与传承。

起名大全

最近更新

- 2025年04月27日开业行吗? 今日开门做生意是好日子吗?

- 2025年05月18日装修可不可以? 今天装修行不行

- 2025年农历四月初三结婚合良辰吉时吗? 办婚礼算好日子?

- 揭秘农历十八的神秘面纱:传统习俗背后的惊人秘密

- 元字五行属性及男孩取名的音律与寓意结合

- 解析保字五行属性,男孩取名如何搭配更吉利

- 破解农历大年初一:隐藏的12大神秘习俗,你敢挑战吗?

- 五月农忙时节:农田背后的文化与习俗探秘

- 七夕揭秘:农历七月初七背后的浪漫传说,你了解多少?

- 2025年05月04日动土选的是良辰吉时吗? 今日动土修造行吗?

- 2025年农历三月三十算不算开业好日子? 今日开市做生意好吗

- 五月惊蛰后,五月二十六,揭秘神秘节气背后的秘密

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气