端午节粽子的由来与养生智慧

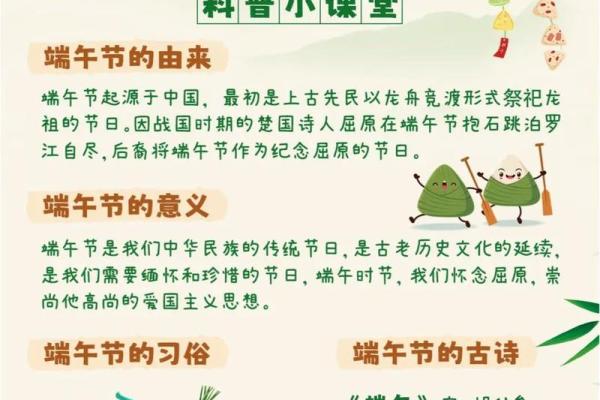

端午节的习俗早已渗透到中华文化的方方面面,而粽子作为这一节日的代表食品,不仅承载了深厚的历史文化背景,还蕴含着丰富的养生智慧。它不仅是节日的美味,更是与中国农耕文明、天文知识以及传统饮食智慧紧密相连的文化符号。

农耕与天文的结合

端午节的日期每年都有所不同,但始终固定在农历五月初五。这一节日的起源与中国古代农耕文化息息相关。农历五月,正是夏季的开始,气候炎热、湿气重,容易引发各种疾病,尤其是“湿气”对人体健康的威胁。在古代,人们没有现代的医学和健康管理知识,但他们却通过实践总结出一套应对湿气、保健养生的方法。此时吃粽子,不仅仅是为了庆祝节日,也是对抗潮湿天气、增强身体抵抗力的手段。

天文上,五月初五正是“夏至”前后的时节,气温升高,湿气较重,人体容易出现中暑、消化不良等症状。粽子中的糯米、肉类、豆类等食材含有高能量且容易提供给人体所需的热量,有助于抵御暑热,保护身体免受外界环境的侵袭。

传统习俗中的粽子与饮食智慧

端午节的粽子以其独特的食材和制作方式,体现了中华传统饮食的丰富性。粽子作为节日的传统食物,除了糯米和包裹的竹叶外,还会根据不同地方的特色加入不同的馅料,如红枣、咸蛋黄、肉类等。每种馅料不仅口感不同,还蕴含着不同的养生功能。

在《黄帝内经》中提到:“春夏养阳,秋冬养阴。”这一理念在端午节的养生饮食中得到了充分体现。端午节所食用的粽子,多采用糯米这一能够温补脾胃、补充体力的食材。粽子中的肉类或豆类提供了蛋白质,帮助提升人体免疫力;而红枣、枸杞等食材则具有调和气血、增强体质的效果,适合夏季高温环境下食用,帮助清热解暑,滋补身体。

历史案例:屈原与粽子的传说

在中国古代,端午节还有一个深远的历史背景,那就是纪念伟大的爱国诗人屈原。屈原自投汨罗江的悲壮行为,成为了端午节庆祝活动的根源之一。传说屈原投江后,当地百姓纷纷划船前去寻找他的遗体,并投下粽子,以防止水中的鱼虾吃掉屈原的身体。粽子从此成为了纪念屈原的传统食物。屈原忠诚、节义的精神,以及他为国家命运而生死的决绝,也通过这一粽子文化,得到了历史的传承。

历史案例:古代的防病与粽子

另外一个历史背景则来自于古代人们对防疫和祈求平安的愿望。在五毒盛行的季节,古人将粽子作为一种“驱邪避病”的食品。人们相信,粽子中的糯米和草药、香料的搭配,具有驱除邪气、保护身体的作用。每年端午时节,粽子成为了家家户户必备的食品之一,不仅寓意着抵御疾病,也象征着家族的安康。

端午节的粽子文化

进入现代社会,端午节的粽子不仅仅是传统的节日食品,它还在不断地发展和传承着。例如,一些健康餐饮品牌将粽子的制作方法与现代营养学相结合,推出低糖、低脂、高蛋白等不同口味的粽子,满足现代人对健康的需求。此外,粽子作为一种传统文化的象征,越来越多地被国际社会所认可和喜爱。无论是在海外华人社区,还是在各大节庆活动中,粽子都成为了弘扬中华文化的重要载体。

通过端午节的粽子,我们不仅可以领略到古人的智慧与文化,也能从中汲取养生与保健的力量。粽子的制作、食用和传承,反映了一个古老民族如何通过饮食与生活方式来应对自然和环境的变化,达到与自然和谐相处的智慧。

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气