一年有多少个节日,背后藏着哪些有趣的习俗

在中国,节日是民俗文化的重要组成部分,每个节日背后都有着丰富的历史渊源和独特的传统习俗。从古至今,节日的形成与农耕、天文等自然现象密切相关,也与人民的生活、情感和信仰紧密相连。了解这些节日的起源和习俗,不仅能让我们感受到传统文化的魅力,还能在日常生活中汲取智慧和乐趣。

农耕与节日的紧密关系

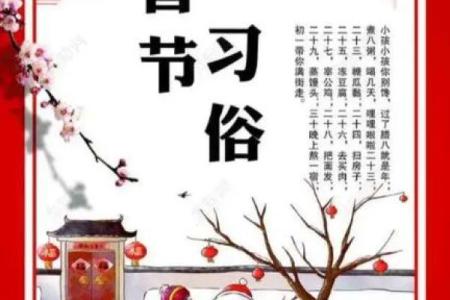

农耕社会是节日产生的根本背景。中国古代的节日往往与农历的节令变化密切相关,农业生产的周期性决定了节日的设立。例如春节是农历新年的开端,标志着冬季的结束与春耕的开始,反映了人们对自然界季节变迁的敏感和对丰收的期盼。在《左传》中有提到“春秋冬夏,王公食膳”,这也是对节令变化的认可。

春节的传统习俗就充分体现了农耕文化的影响。吃年夜饭、贴春联、放鞭炮等,都是为了祈求新的一年五谷丰登、家庭安康。尤其是年夜饭,家家户户都会备齐丰盛的食物,如鱼代表“年年有余”,饺子寓意“招财进宝”。这些饮食习惯背后不仅是对美好生活的期盼,也是与自然和农业息息相关的传统。

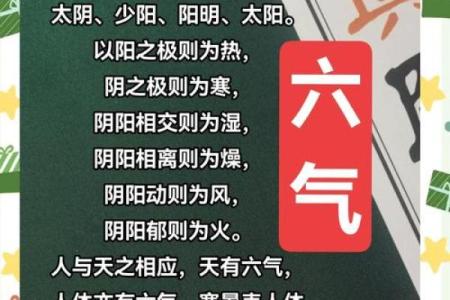

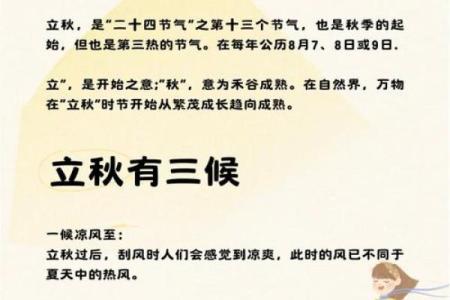

天文现象与节日的联系

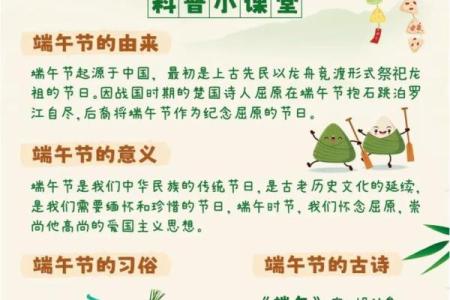

除了农耕的影响,天文现象也在节日的形成中起着重要作用。特别是与太阳和月亮的运动有关的节日,往往承载着古人对自然规律的观察和尊重。比如,中秋节便与月亮的圆缺变化密切相关。在《礼记·月令》中提到,中秋节是秋季收获的时节,月亮最圆,象征着团圆和丰收。月亮的盈亏变化与人们的农事活动密切相关,故此节日有着浓厚的天文色彩。

中秋节的传统习俗丰富多彩,尤其是吃月饼和赏月。月饼的圆形象征着团圆,而赏月则表达了人们对亲情、友情的珍视与怀念。无论身处何地,中秋节的团圆情怀都是这一天最具象征性的情感寄托。

历史传承与节日习俗的变化

随着历史的进程,许多节日的习俗逐渐发生了变化,尤其是现代传承中的一些新的做法。例如,元宵节作为传统节日之一,最初与农历正月十五的祭灯习俗相关。在古代,元宵节的“灯会”是一个庆祝新春的盛大活动,民间会举行灯谜、舞龙舞狮等丰富多彩的庆祝活动。在《唐书·礼仪志》中,曾提到元宵节的盛况,民众在灯会中交流互动,寄托着人们对未来的希望。

然而,随着社会的发展,现代的元宵节习俗逐渐简化,许多地方不再举行盛大的灯会,但吃汤圆的传统仍然得以传承。汤圆象征着团圆和幸福,因此它成为了许多家庭在这一天的必备食物。元宵节的习俗从古至今虽有变化,但“团圆”的主题始终未变,成为现代社会对传统节日最直接的传承。

现代社会中的节日意义

在现代社会,虽然科技和经济的发展使得许多传统习俗逐渐淡化,但节日背后的文化内涵依然有着深远的影响。许多人仍然在节日中寻找亲情与友情的联系,借助节日表达对美好生活的祝愿。如今的春节,不仅仅是为了庆祝新年的到来,更是一个家庭团聚、传承文化的时刻。通过传统的节日,人们重温了祖先的智慧和对自然规律的尊重,也为现代社会提供了一种情感的寄托和文化认同。

节日习俗的变化与传承,不仅让我们看到了历史的变迁,也让我们更加珍惜和理解当下的生活方式。

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气