天文现象与全球节日的奇妙连接

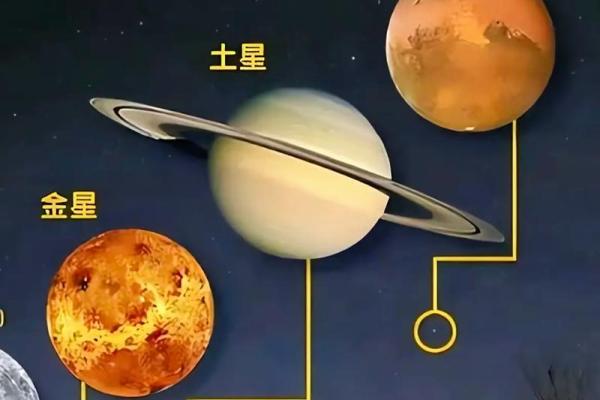

每年春秋之交,地球的倾斜角度与公转轨道产生的光影变化,常常成为各国文化中重要节庆的标志。这些节日不仅反映了不同地区对自然现象的感知与敬畏,也展现了人类与宇宙之间的深厚联系。无论是通过天文现象来标定季节的更替,还是通过特定的节令习俗来寄托人们对丰收的期盼,天文学与节庆的结合为我们提供了丰富的文化遗产。

冬至:天文与农耕的交汇点

冬至是一个典型的天文现象与节日文化交汇的案例。在这一时刻,太阳直射南回归线,北半球白昼最短,夜晚最长。冬至自古被视为一年中最冷的时节,同时也是一个具有重要农耕意义的时点。在中国古代,冬至不仅是天文上重要的节点,也代表着寒冷冬季的开始,传统习俗中有着丰富的饮食与活动安排。例如,冬至吃饺子是北方的传统习惯,寓意着温暖与团圆。据《礼记》记载,冬至的祭祀活动标志着“冬藏”之时,是对大自然和祖先的敬畏与感恩,同时也是展望未来一年的开始。

与此相似,西方传统中的圣诞节也与冬至有着千丝万缕的联系。尽管圣诞节的宗教性质主导了其庆祝方式,但它的日期与冬至十分接近,往往成为庆祝冬季来临、家庭团聚的重要时刻。在这个时期,传统的圣诞餐桌上会摆上火鸡、烤肉等食物,这些都是古代人民为庆祝丰收、抵御寒冷所采取的象征性食物。可以说,圣诞节与冬至共同见证了天文和农耕文化的交织。

春分:全球共享的节庆时刻

春分作为春季的重要天文现象,标志着白昼与黑夜的平衡,且这一天太阳直射赤道,全球各地的昼夜时长相等。在古代中国,春分是春耕的重要节令,民间有“春分不种地,等于一场空”的说法,意指这一时期的耕作至关重要。春分节气的到来,激发了无数与春天相关的民俗活动,像是踏青、祭祀等都具有象征性的意义,寓意着对自然复苏与五谷丰登的祝福。

在西方,春分与复活节的日期通常也存在某种联系。复活节是基督教的重大节日之一,它的日期是由春分后的第一个满月决定的,结合了天文的周期性与基督教的宗教仪式。在复活节,西方国家有着丰富的传统活动,如彩蛋、复活节兔子等,这些习俗虽然有着深厚的宗教寓意,但也带有明显的春天象征,暗示着生命的复苏和希望的到来。复活节的庆祝,恰如其分地体现了春分这一天文现象的普遍性与重要性。

天文节庆与全球化的结合

随着全球化的进程,天文现象与节庆的联系已不再局限于单一文化的框架。比如,国际性的“地球日”便是一个结合天文和环保理念的节庆。每年4月22日,世界各地的人们通过一系列活动,来倡导环保与可持续发展的重要性。地球日的设立,虽然不是直接源自某一特定的天文现象,但它与地球围绕太阳公转的周期性变化密切相关,提醒人们珍惜与自然的关系,关注地球的健康与未来。

如今,地球日的庆祝形式已经跨越国界,成为全球范围内共同参与的节日。无论是各国的环保活动,还是民众的绿色生活倡导,均体现了天文现象与节庆在现代社会中的深远影响。从这个角度来看,天文现象不仅塑造了古代社会的节庆习俗,也在现代社会中催生了新的全球性节庆与传承,使人类与自然的联系更加紧密。

起名大全

最近更新

- 揭秘:挑选吉日,竟有这些不为人知的秘诀?

- 2025年05月08日乔迁合适吗 入新宅行不行?

- 2019年神秘吉日揭秘:哪个日子是你的转运良辰?

- 2025年04月28日提车合良辰吗? 今日提车买车行吗?

- 2025年04月27日开业是好日子吗? 今日店铺开张能算好日子吗

- 黄道吉日大揭秘:结婚良辰吉日,你选对了吗?

- 2025年04月28日提车能算好日子吗 买新车算不算好日子?

- 2025年05月18日装修合不合适? 装潢适合吗?

- 男孩用焱字:属性与寓意如何影响名字的气场

- 古韵中秋,探秘农历九月十五的神秘面纱

- 2025年农历四月初一提车能算好日子吗 适合提车吗?

- 中秋未至,九月初二已至,探寻古韵中秋的奥秘

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气