明天是立夏节气,天文变化与养生之道大揭秘

立夏是二十四节气中的第七个节气,也是夏季的开始。这个节气的到来标志着天气变得温暖,万物生长迅速。立夏不仅与天文变化息息相关,还与养生有着紧密的联系。了解立夏节气的起源、传统习俗以及养生之道,可以帮助我们更好地适应季节变化,保持健康。

立夏的天文变化与农耕起源

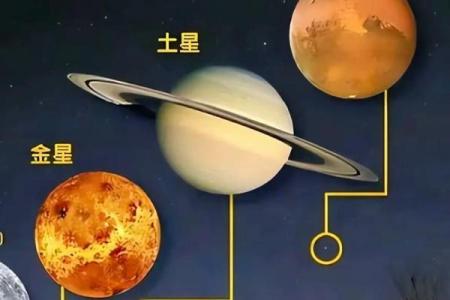

立夏的到来通常是在每年的5月5日或6日,太阳到达黄经45度时。立夏节气的名字来源于“立”字,意指开始或启动,“夏”则代表着夏季的开始。根据古代中国的农耕历法,立夏标志着春季的结束和夏季的开始,气候逐渐变热,万物进入生长旺季。

天文学上,立夏是太阳位于黄道的45度位置,意味着地球和太阳的相对位置发生了变化,这一变化直接影响地球的气候。此时,地面上的气温上升,昼长夜短,植物和动物进入生长和繁殖的高峰期。对古代农业社会来说,立夏是一个重要的时刻,农民们通过立夏的天文变化来调整种植计划,确保农业生产的顺利进行。

传统习俗:饮食与活动

立夏节气在中国的传统习俗中占有重要地位。此时,气温升高,湿气较重,因此传统的饮食习惯和活动也有着特定的要求。

饮食方面,立夏时节,人们会特别注重清凉解暑和补充营养。此时正是各种时令蔬果的丰收季节,吃一些具有清热解毒作用的食物如绿豆汤、西瓜、黄瓜等,能够帮助身体适应气候变化,防止中暑。同时,立夏节气也有吃“立夏蛋”的习惯,立夏蛋通常是煮熟后吃的,它象征着一年的健康与顺利。

活动方面,立夏时节有“斗蛋”活动,这是传统的习俗之一。孩子们会拿着蛋互相对撞,谁的蛋先不碎就被认为是幸运的象征。此外,一些地方还有跳立夏舞、捉蝉等活动,用以祈求丰收和驱赶邪气。

古代农耕社会的立夏习俗

在唐代的《元和郊庙奏记》中,记载了当时立夏节气的重要性。每年立夏时节,皇帝会亲自主持祭祀仪式,祭天祭地,祈求一年的丰收和安宁。那时,农民也会在立夏这一天举行隆重的祭祀活动,感谢天地的恩赐,并祈求接下来一年农作物的丰收。这一传统活动不仅有助于人们与自然界的和谐相处,也让他们更加珍惜土地和大自然的馈赠。

明清时期的立夏养生文化

明清时期的养生文化,特别注重根据节气变化调整生活方式。立夏时节,许多名医如李时珍等都在其医书中提到,立夏的养生要以“顺应自然,调节饮食”为主。在《本草纲目》中,李时珍提到立夏要注意调养脾胃,尤其要避免过度进食生冷食物,而是应食用一些易于消化、能增强身体阳气的温补食物。此外,适量的锻炼和休息也是保持健康的关键。

立夏与当代养生

在现代,虽然生活方式发生了很大变化,但立夏节气的养生智慧依然被传承下来。许多健康专家建议,在立夏时节,人们应当保持良好的作息规律,增加户外活动,适当晒太阳,以提高免疫力。同时,饮食上应该保持清淡,多吃时令蔬菜和水果,避免油腻食物,帮助体内排毒,促进消化。

例如,现代社会的瑜伽和气功练习也常常强调根据季节调整身体状态。许多健身爱好者会选择在立夏时节进行晨跑或户外活动,以增强体质和调整心理状态。通过运动和饮食的平衡,现代人可以继承并发扬传统的立夏养生智慧,保持身体的健康和活力。

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气