春节:探秘农耕文化与传统习俗的深厚底蕴

春节作为中华民族最为盛大的传统节日之一,不仅是一个团圆与庆祝的时刻,也是与农耕文化和天文历法密切相关的节令。它的起源深深扎根于农耕社会的生活方式,历经千年,已成为承载丰富文化底蕴的重要节庆。通过探索春节的起源、传统习俗及其与农耕文化的联系,我们可以更深刻地理解这一节日的独特意义。

春节的起源:农耕与天文的交织

春节的起源可以追溯到远古的农耕文化和天文历法。中国自古以来就有天人合一的思想,天文现象与农业生产息息相关。在古代,农民依赖天象变化来确定播种和收获的时节,而春节作为一年之初的重大节令,正是与农耕周期紧密相连。

根据《周礼》记载,古人通过天文现象观察季节变化,制定了严谨的历法。每年的农历腊月,正是冬季的严寒时节,象征着一年辛劳后的休息与恢复。春节便是在这段时光中诞生,成为农耕社会告别旧年,迎接新年的重要仪式。那时的春节并非如今盛大热闹的庆典,而更多的是祈求丰收、平安与新年的开端。

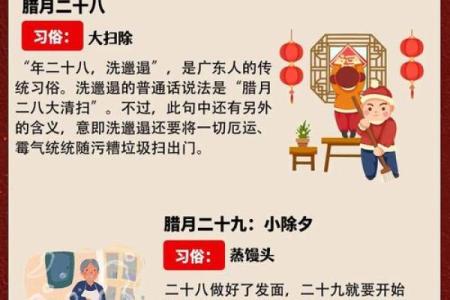

春节习俗:饮食与活动的传承

春节的传统习俗在千百年的演变中形成了丰富多彩的文化景观,尤其是在饮食和活动方面,承载着深厚的农耕与家庭观念。

在饮食方面,春节最具代表性的食物之一便是饺子。《元宵杂说》中提到,饺子的形状像元宝,寓意着“招财进宝”。饺子作为春节期间的传统食品,不仅仅是对味觉的享受,更有着深刻的文化象征。除此之外,年糕、鱼等食物也常出现在春节餐桌上,这些食物的寓意各不相同,如“年年高”代表着步步高升,而鱼则象征着年年有余。

此外,春节期间的各种活动也是传统习俗的体现。放鞭炮、挂灯笼、贴春联等,都是为了驱逐邪祟,迎接新的一年。在这些活动中,可以看到农耕文化与民间信仰的交织。鞭炮的响声被认为能驱逐恶鬼,春联则承载了对新一年的美好愿望,体现了人们对家庭和社会和谐的追求。

历史案例:从《诗经》到唐宋的春节

春节的习俗与农耕文化的关系在历史中有着丰富的例证。《诗经》作为最早的诗歌总集,其中不乏关于节令和祭祀的诗篇。在《周南·关雎》中,古人通过节令的变换表达对农业生产的重视。而到了唐代,《大元大一统志》也提到春节期间的盛大活动和祭祀仪式,体现了春节作为农耕社会的重要节令,承载着对五谷丰登、风调雨顺的祈愿。

在唐宋时期,春节逐渐发展成为一个集宗教祭祀、民间娱乐和家庭团聚于一体的节日。特别是在唐代,春节的庆祝活动更为盛大,许多地方都开始举行灯会、舞龙舞狮等庆典。这一时期,春节习俗的多样性和丰富性得到了极大的发展。

春节文化的延续与创新

进入现代社会,尽管春节的庆祝方式与内容发生了变化,但其承载的农耕文化与传统习俗依然得以传承。随着社会的发展,春节成为了一个全球性的节日,不仅仅局限于中国本土,许多海外华人社区也积极参与庆祝,展示了春节在全球化背景下的文化传播力。

现代的春节已不再仅仅是一个传统的农耕节令,它承载了更多关于家庭团聚、民族认同和社会和谐的意义。例如,许多年轻人通过科技手段与远方的亲人团聚,利用网络视频与亲友分享春节的快乐。此外,春节期间的旅游和消费热潮也反映了现代社会对春节文化的创新与发展。

尽管现代社会的变迁使得春节的表现形式多样化,但它的根基仍深植于农耕文化的土壤中。春节不仅仅是农民的节日,它已成为每个中国人心中不可或缺的文化符号。

起名大全

最近更新

- 2025年05月18日装修日子有没有选对? 装潢合适吗?

- 雪字取名女孩:从五行角度看字义的吉祥应用

- 神秘上学吉日来袭,是时候为孩子学业运势加码了

- 中秋月儿明,农历9月15日揭秘那些不为人知的习俗

- 2017婚嫁吉日揭秘:隐藏的黄金档期,你抓住了吗?

- 2025年04月21日是否适宜安门? 今日安装大门是好日子吗?

- 2025年农历四月廿一装修行不行 装潢行吗?

- 2025年05月14日是否宜搬家? 今天搬家入宅是好日子吗?

- 探寻2345吉日:揭秘哪些日子最适合你的重要决定?

- 想给伍姓宝宝起个独具匠心的名字,男孩名字怎么选?

- 神秘吉日揭秘:拆灶台的最佳时机,你准备好了吗?

- 蓉字女孩名字:属性属火/木等的能量场构建技巧

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气