秋冬交替,传统养生食谱大公开

在中国传统文化中,秋冬交替是一个非常重要的时节,特别是在饮食与养生方面,历来都有着丰富的经验与理论。无论是从农耕的角度,还是从天文的变化来看,秋冬季节对人体的调养有着深远的影响。根据《黄帝内经》等典籍的记载,这一季节是养生的关键期,食谱的选择直接关系到人体的健康。

农耕与天文的养生智慧

古人根据天文和农耕周期来制定养生之道。秋冬交替时节,天气渐凉,白昼逐渐变短,阳气逐渐收敛,气候干燥。古人认为,此时人体的阳气开始收缩,阴气逐渐上升,因此需要通过适当的饮食来帮助身体适应这一转变。农耕时期,秋冬是丰收的季节,农民们根据季节变化来调整饮食,秋冬的食物多以温补为主。此时,食物中的脂肪和糖分较高,有利于增强身体的抗寒能力。

传统习俗中的饮食与活动

在中国传统习俗中,秋冬交替时节,大家通常会选择一些具有滋补作用的食材,例如牛肉、羊肉、桂圆、枸杞、山药等。这些食材多属于温性食物,能够帮助人们增强体力和免疫力。尤其是羊肉,在中国北方的冬季,几乎是必不可少的食材,传统的羊肉汤更是温暖滋补,帮助抵御严寒。

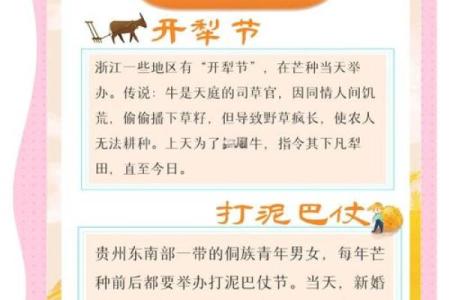

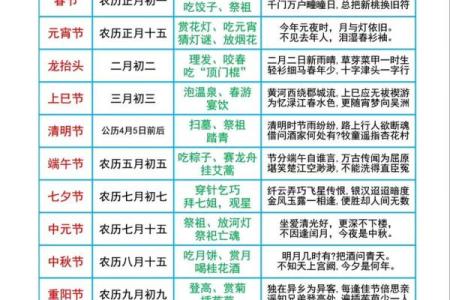

同时,传统的养生活动也很重要。古人认为秋冬季节是“藏养”之时,人们通过适度的运动来增强体质,如太极拳和气功,既能促进血液循环,又有助于增强肺功能。此外,秋冬交替时节,人们常常举行一些祭祀活动,祈求冬季的安康和丰收,这些活动虽然看似是宗教仪式,但它们实际上也是对季节变化的尊重与顺应。

汉代的“秋冬养生法”

在汉代,《黄帝内经》被广泛应用,并对秋冬养生做出了详细的指导。书中提到,“秋冬养藏”,主张在秋冬季节要注重养阴、补肾。饮食上,推荐使用一些具有滋阴、润燥功效的食材,如秋冬时节的梨、百合、山药等。古人还特别强调要避免过度劳累,适当增加休息,以保养体力和调节气血的平衡。

宋代的“冬至食补”

到了宋代,随着医学的不断发展,冬至食补成为一项重要的养生习俗。每年的冬至时,宋代的皇室和百姓都会通过食补来为接下来的寒冬做准备。宋代的《本草纲目》一书中有详细记载,建议食用“人参、鹿茸、桂圆、枸杞”等具有补气养血作用的食材,这些食物有助于增强体力,预防冬季的寒冷对身体的侵袭。传统的食补不仅关注食材的选择,还强调食物的烹饪方式,熬汤和炖煮更能发挥食材的滋补效果。

秋冬养生的延续

进入现代,传统的秋冬养生食谱并未随着时代的变迁而消失,反而得到了更好的传承与发扬。现代社会虽然生活节奏加快,饮食方式也变得更加多样化,但许多老百姓依然会根据季节变化调整食谱,尤其是秋冬季节的温补食物,依然受到大家的推崇。

一些传统的养生食谱被现代医学和营养学所认可,甚至很多现代餐馆也推出了秋冬季节专门的滋补套餐。例如,现代人仍然喜欢炖煮羊肉、牛肉和各种海鲜,加入一些具有养生功效的中药材,如党参、黄芪、枸杞等,形成了一种“药膳”文化。现代养生强调“食疗”,与传统的理念相得益彰,帮助人们通过饮食来调养身体,适应季节变化。

这些养生食谱不仅仅是一种饮食方式,更是一种文化的传承,承载了几千年的智慧。

起名大全

最近更新

- 95年农历大盘点:那些年的节日,你还记得吗?

- 2025年农历四月十七搬家是黄道吉日不? 今日乔迁新房吉利吗?

- 八月祈福:传统文化中的农耕节庆与人文关怀

- 2025年04月21日安门行吗? 今日装大门有没有问题?

- 2025年05月04日动土有没有问题? 建筑房屋是好日子吗?

- 揭秘本月神秘吉日,错过这些日子你可能会后悔

- 2025年04月27日是否为开业黄道吉日 开门做生意吉日宜忌

- 姓殷叫什么朝气蓬勃的名字好?男孩名字灵感大合集

- 2025年农历四月廿一装修吉利吗? 今日装修新房好吗

- 2025年04月21日是否宜安门? 今天装大门怎么样?

- 算命不求人,自己就能算出最佳吉日

- 翁姓男孩怎样取豁达从容的名字?最新思路解析

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气