传统节日中的天文与气候变化知识

随着季节的更替和自然界的变化,古人依据天文与气候的变化制定了许多节令,以便更好地适应自然环境,调节生产生活。传统节日作为文化遗产,承载着丰富的天文与气候变化知识。这些节日不仅仅是人们的日常生活的一部分,还深刻影响着人们的农业生产、生活习惯和社会活动。

冬至节气的天文与农耕影响

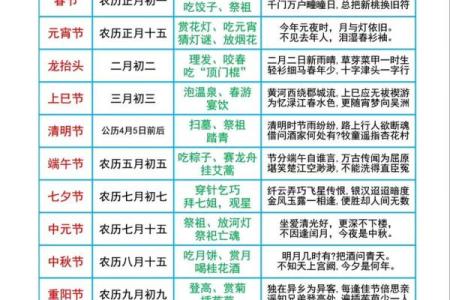

冬至节气是中国二十四节气中最重要的一个节气,通常出现在每年的12月21日至23日之间。根据天文学的原理,冬至是太阳直射南回归线的时候,北半球白昼最短,黑夜最长。自此以后,白昼渐长,气温逐渐回升。这个天文现象不仅为人们的农耕活动提供了依据,也影响了冬至的许多习俗。

在农耕社会,冬至是一个重要的时间节点。传统上,农民依据冬至的气候变化来预测来年的气候情况,从而安排播种和收割的时间。冬至过后,温度逐渐回升,农田中的作物也开始进入休眠或是进行补充营养的阶段。因此,冬至常常被认为是“冬藏”的开始。为此,古人会在这一天祭祖、祭天、食用饺子等,寓意着为即将到来的春天做准备。

冬至的饮食习惯,如吃饺子,传承了北方人对“冬藏”季节的理解。饺子的形状像耳朵,古人认为这能避免寒冷季节里耳朵冻伤,同时也寓意着团圆和家族的和谐。冬至不仅仅是农耕时间的一个节点,它还是祭天与团聚的重要时刻。

清明节的气候与祭祖活动

清明节则是在每年的4月4日至6日之间,标志着春季的深入。清明节作为中国的传统节日,源于天文与气候的变化,同时也深受农耕文化的影响。这个节气时,气温逐渐升高,雨水增多,正是农作物生长的关键时期。

从气候角度看,清明节是春季气候最为湿润的时段,温暖而潮湿的气候对农田作物的生长起到重要作用。对于农民而言,清明时节是“春耕”与播种的关键时机。因此,清明节前后,大多数地区会进行春耕活动,农民往往根据气候情况,开始种植稻谷、麦类等作物。

除了农业生产,清明节还有着重要的祭祖和扫墓活动。在这一节日中,人们不仅会回到故乡,祭拜祖先,还会举行扫墓活动,表达对先人的怀念和敬仰。清明节的习俗与天文气候变化密切相关,这也是一个纪念先人、承继家族文化的时刻。

立夏的节令与习俗

立夏是夏季的第一个节气,通常在每年的5月5日左右,标志着气温的快速升高和农田进入繁忙的生长期。与古代的农耕社会相比,现代人对立夏的认识依然深受传统天文气候的影响,但现代生活节奏的加快,使得节日的形式和内涵有所变化。

在一些地区,立夏节日依然保留了吃立夏蛋、称体重等传统习俗。吃立夏蛋的习惯源自农耕时期,立夏时节,鸡蛋最为鲜美,蛋白质丰富,能够为农民提供充分的营养。此外,立夏吃蛋还有着“祈求健康,抵抗疾病”的寓意。至今,在一些地方,立夏的这一天,家家户户都会准备鸡蛋,享用这一传统美食。

立夏不仅是农田劳动的重要时刻,也象征着夏季的到来。人们通过这个节日,提醒自己要注重防暑降温,并调整生活节奏。立夏的现代传承,使得天文与气候的变迁在日常生活中找到了新的体现方式,既保留了传统,又融入了现代的生活元素。

起名大全

最近更新

- 95年农历大盘点:那些年的节日,你还记得吗?

- 2025年农历四月十七搬家是黄道吉日不? 今日乔迁新房吉利吗?

- 八月祈福:传统文化中的农耕节庆与人文关怀

- 2025年04月21日安门行吗? 今日装大门有没有问题?

- 2025年05月04日动土有没有问题? 建筑房屋是好日子吗?

- 揭秘本月神秘吉日,错过这些日子你可能会后悔

- 2025年04月27日是否为开业黄道吉日 开门做生意吉日宜忌

- 姓殷叫什么朝气蓬勃的名字好?男孩名字灵感大合集

- 2025年农历四月廿一装修吉利吗? 今日装修新房好吗

- 2025年04月21日是否宜安门? 今天装大门怎么样?

- 算命不求人,自己就能算出最佳吉日

- 翁姓男孩怎样取豁达从容的名字?最新思路解析

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气