农历:秋收节的传统与现代意义

秋收节是中国传统文化中一项重要的节令,它源自农耕文明,与天文、节气有着深刻的联系。这个节日标志着一年一度的丰收季节,也承载着丰富的民俗习惯和文化传统。无论是在历史的长河中,还是在现代社会,秋收节的意义都发生了演变,但它始终与农耕和自然息息相关。

起源:农耕与天文的结合

秋收节的起源与中国古代的农耕文化密切相关。中国古代农民在农田的耕作过程中,充分依赖天时与地利,秋季作为收获季节,尤其在农历的八月、九月之间,正是各类农作物如稻谷、玉米、红薯等开始成熟的时刻。秋收节因此成为人们感谢自然、庆祝丰收的重要日子。

天文上的变化也对秋收节产生了影响。中国古代历法的制定,尤其是二十四节气的划分,使得秋收节在天文学上有着特别的象征意义。立秋、白露、秋分等节气,标志着秋季的推进,而秋收节恰好处于这一系列节气的尾声,意味着一个完整的农业周期的结束。

传统习俗:饮食与活动的传承

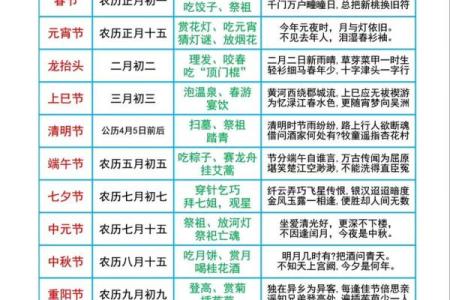

在传统习俗方面,秋收节有着丰富的文化体现。首先,饮食上,秋收节是丰收的象征,因此各地的食物都具有寓意。常见的秋收节食品有丰盛的稻米、红薯、栗子和各类季节性水果。这些食物象征着一年的辛勤劳动和天赐的丰收,传统上,人们会制作丰收宴,邀请亲朋好友共同庆祝。

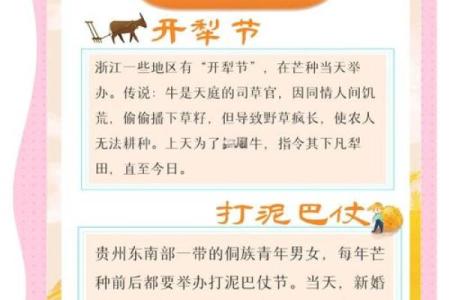

活动方面,秋收节也有许多传统的庆祝方式。比如,民间常见的秋祭活动,目的是祭拜土地神和五谷神,感谢大自然的恩赐,祈求未来的农业生产顺利。此外,在一些地区,秋收节也有舞龙舞狮、打秋千等娱乐活动。这些活动不仅是庆祝的手段,也展示了中国古代农民的乐观精神和对美好生活的向往。

历史案例:古代秋收节的文化体现

历史上,秋收节与许多重要的文化典籍和事件相联系。一个典型的例子是《礼记》中的记载。《礼记》对于秋收节的庆祝活动有详细描述,特别是关于祭祀活动的内容,强调了秋收节不仅仅是一个庆祝丰收的日子,还是一个深具宗教与文化意义的节日。通过祭祀活动,古人表达了对天地自然的敬畏和对农耕生活的感恩。

另一个历史案例可以追溯到唐代。在唐代,秋收节不仅是农民庆祝丰收的时刻,也成为了国家祭祀的重要节日。唐代的秋祭大典是一个政治和文化的重要活动,皇帝亲自主持祭天祭地,向天地神明报告一年农业的收成。这种传统,不仅仅是在农业社会中有着重要地位,也凸显了中国古代对农耕文明的尊重和信仰。

从农田到都市

随着时代的变迁,秋收节的传承在现代社会中依旧存在,虽然形式和内容有所改变。在城市化进程中,很多人远离了传统的农田生活,但秋收节的精神依然保留在现代的文化中。许多地方的社区和学校会通过举办秋季庆典、农业体验活动等方式,让人们重新认识秋收节的意义。这些活动不仅让人们重温传统,还能增强对农业和自然环境的关注。

现代的秋收节也开始融入更多的文化元素,如艺术表演、文创产品展览等,使得这一传统节日更加多元化。虽然不再有大规模的农田收割,但庆祝丰收的意义依然贯穿其中,成为人们表达感恩和期待未来的一种方式。

秋收节作为中国传统节日之一,它的意义和价值不仅体现在古代的农耕社会中,也在现代社会中焕发新的光彩。无论是古代的祭祀活动,还是现代的文化庆典,秋收节始终让人们感受到大自然的馈赠与人类勤劳的成果,传递着对美好生活的追求。

起名大全

最近更新

- 95年农历大盘点:那些年的节日,你还记得吗?

- 2025年农历四月十七搬家是黄道吉日不? 今日乔迁新房吉利吗?

- 八月祈福:传统文化中的农耕节庆与人文关怀

- 2025年04月21日安门行吗? 今日装大门有没有问题?

- 2025年05月04日动土有没有问题? 建筑房屋是好日子吗?

- 揭秘本月神秘吉日,错过这些日子你可能会后悔

- 2025年04月27日是否为开业黄道吉日 开门做生意吉日宜忌

- 姓殷叫什么朝气蓬勃的名字好?男孩名字灵感大合集

- 2025年农历四月廿一装修吉利吗? 今日装修新房好吗

- 2025年04月21日是否宜安门? 今天装大门怎么样?

- 算命不求人,自己就能算出最佳吉日

- 翁姓男孩怎样取豁达从容的名字?最新思路解析

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气